Jharkhand Board JAC Class 10 Hindi Solutions अपठित बोध अपठित गद्यांश Questions and Answers, Notes Pdf.

JAC Board Class 10 Hindi अपठित बोध अपठित गद्यांश

अपठित बोध के अंतर्गत विद्यार्थी को किसी को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व अपठित को अच्छी प्रकार से पढ़कर समझ लेना चाहिए। जिन प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हैं वे उसी में ही छिपे रहते हैं। उन उत्तरों को अपने शब्दों में लिखना चाहिए। अपठित का शीर्षक भी पूछा जाता है। शीर्षक अपठित में व्यक्त भावों के अनुरूप होना चाहिए। शीर्षक कम-से-कम शब्दों में लिखना चाहिए। शीर्षक से अपठित का मूल-भाव भी स्पष्ट होना चाहिए।

निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर समझिए –

1. हम आम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा इसकी पहचान उसकी संगति से होती है। यह स्वाभाविक ही है कि स्वभाव, आचार, व्यवहार की दृष्टि से जैसा व्यक्ति खुद होगा, वैसे ही लोगों से वह मिलना-जुलना पसन्द करेगा। कौए कौओं से ही मिलकर बैठते हैं। कुंजे कूजों से। केवल इतना ही नहीं, किसी का चरित्र बनाने या बिगाड़ने में भी संगति का बहुत बड़ा हाथ होता है।

अगर कोई शराबियों के साथ उठता-बैठता है तो उसे शराब की बुराई चिपट जाएगी। हम प्रतिदिन कहते और सुनते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। इसलिए मनुष्य अपनी संगति के प्रभाव से कैसे बच सकता है। इस प्रकार साधु-संगति या सत्संग कहलाने का मान केवल उस संगत को होता है, जिसमें सन्त सतगुरु शामिल हों। यह महापुरुष दया और दयालुता के स्रोत होते हैं और वे अपनी शिक्षा, दयालुता और दया भाव से अनेक जीवों को कृतार्थ करते हैं।

जहाँ ऐसे उपकारी पुरुष वास करते हैं उस स्थान की संगति परोपकार की भावना से भर जाती है। ऐसी साधु-संगति से मन का मैल दूर हो जाता है। सारी सृष्टि के जीवों में ईश्वर का ही नूर दिखाई देता है। विश्व-बन्धुत्व की भावना बढ़ जाती है। अतः परमानन्द प्राप्त करने के लिए अच्छे पुरुषों की संगति ही एक मात्र उपाय या साधन है। अतः सत्संग को अपनाना ही सही कदम है।

प्रश्न :

1. उपरोक्त अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए।

2. अच्छे या बुरे व्यक्ति की पहचान कैसे होती है?

3. चरित्र निर्माण में कैसी संगति बाधक है?

4. मनुष्य के आचार व्यवहार पर अधिक प्रभाव किसका होता है ?

5. सत्संगति कहलाने का मान किस संगति को प्राप्त है?

उत्तर :

1. सत्संगति।

2. अच्छे या बुरे व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है क्योंकि व्यक्ति स्वयं जैसा होता है, वह वैसे ही लोगों से मिलना-जुलना पसंद करता है।

3. चरित्र-निर्माण में बुरी संगति बाधक है। यदि हम शराबियों, जुआरियों की संगति में रहेंगे तो हम भी उन जैसे बुरे बनेंगे।

4. मनुष्य के आचार-व्यवहार पर अधिक प्रभाव उसकी संगति का होता है क्योंकि जैसी संगति हो वैसी यति भी हो जाती है।

5. सत्संगति कहलाने का मान उस संगति को प्राप्त है, जिसमें संत, सतगुरु शामिल होते हैं। वे हमें सद्मार्ग पर चलाते हैं।

2. दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद-वर्ग में उत्साह का है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप से दुखी और कभी-कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म-सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। उत्साह से कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ-साथ कर्म में प्रवृत्ति होने के आनंद का योग रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। कर्म-सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं।

जिन कर्मों में किसी प्रकार कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य-मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्ध-वीर, दान-वीर, दया-वीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीनकाल से पड़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुँचते हैं। केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता।

उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना साहस कहा जाएगा, पर उत्साह नहीं। इसी प्रकार चुपचाप, बिना हाथ-पैर हिलाए, घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना साहस और कठिन-से-कठिन प्रहार सह कर भी जगह से न हटना वीरता कही जाएगी। ऐसे साहस और वीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं जबकि साहसी या वीर उस काम को आनंद के साथ करता चला जाएगा जिसके कारण उसे इतने प्रहार सहने पड़ते हैं। सारांश यह है कि आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में ही उत्साह का दर्शन होता है, केवल कष्ट सहने के निश्चेष्ट साहस में नहीं। वृत्ति और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है।

प्रश्न :

1. अवतरण को उचित शीर्षक दीजिए।

2. उत्साह का स्थान क्या है?

3. उत्साह में किसका योग रहता है ?

4. उत्साह के भेदों में सबसे प्राचीन किसे माना जाता है?

5. उत्साह के दर्शन कहाँ होते हैं?

उत्तर :

1. उत्साह।

2. दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है।

3. उत्साह में कष्ट या नुकसान सहने की दृढ़ता के साथ कर्म में प्रवृत्ति होने के आनंद का योग रहता है। कर्म सौंदर्य में उत्साह का योग बना

रहता है।

4. उत्साह के भेदों दानवीर, दयावीर, युद्धवीर आदि में सबसे प्राचीन युद्धवीर माना जाता है, जिसमें व्यक्ति मृत्यु-प्राप्ति से भी नहीं डरता। इसमें साहस और प्रयत्न पराकाष्ठा पर होते हैं।

5. उत्साह के दर्शन आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में होते हैं, केवल कष्ट सहने के निश्चेष्ट साहस में नहीं।

3. सफलता चाहने वाले मनुष्य का प्रथम कर्तव्य यह देखना है कि उसकी रुचि किन कार्यों की ओर अधिक है। यह बात गलत है कि हर कोई मनुष्य हर एक काम कर सकता है। लॉर्ड वेस्टरफ़ील्ड स्वाभाविक प्रवृत्तियों के काम को अनावश्यक समझते थे और केवल परिश्रम को ही सफलता का आधार मानते थे। इसी सिद्धांत के अनुसार उन्होंने अपने बेटे स्टेनहाप को, जो सुस्त, ढीला-ढाला, असावधान था, सत्पुरुष बनाने का प्रयास किया। वर्षों परिश्रम करने के बाद भी लड़का ज्यों-का-त्यों रहा और जीवन-भर योग्य न बन सका।

स्वाभाविक प्रवृत्तियों को जानना कठिन भी नहीं है, बचपन के कामों को देखकर बताया जा सकता है कि बच्चा किस प्रकार का मनुष्य होगा। प्रायः यह संभावना प्रबल होती है कि छोटी आयु में कविता करने वाला कवि, सेना बनाकर चलने वाला सेनापति, भुट्टे चुराने वाला चोर-डाकू, पुरजे कसने वाला मैकेनिक और विज्ञान में रुचि रखने वाला वैज्ञानिक बनेगा। जब यह विदित हो जाए कि लड़के की रुचि किस काम की ओर है तब यह करना चाहिए कि उसे उसी विषय में ऊँची शिक्षा दिलाई जाए।

ऊँची शिक्षा प्राप्त करके मनुष्य अपने काम-धंधे में कम परिश्रम से अधिक सफल हो सकता है, जिनके काम-धंधे का पूर्ण प्रतिबिंब बचपन में नहीं दिखता वे अपवाद ही हैं। प्रत्येक मनुष्य में एक विशेष कार्य को अच्छी प्रकार करने की शक्ति होती है। वह बड़ी दृढ़ और उत्कृष्ट होती है। वह देर तक नहीं छिपती। उसी के अनुकूल व्यवसाय चुनने से ही सफलता मिलती है। जीवन में यदि आपने सही कार्यक्षेत्र चुन लिया तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा काम कर लिया।

प्रश्न :

1. लॉर्ड वेस्टरफ़ील्ड का क्या सिद्धांत था? समझाइए।

2. इसे उसने सर्वप्रथम किस पर आज़माया? और क्या परिणाम रहा?

3. बालक आगे चलकर कैसा मनुष्य बनेगा, इसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है?

4. सही कार्यक्षेत्र चुनने के क्या लाभ हैं?

5. उपर्युक्त गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए।

उत्तर :

1. लॉर्ड वेस्टरफ़ील्ड का सिद्धांत स्वाभाविक प्रवृत्तियों के काम को अनावश्यक तथा केवल परिश्रम को ही सफलता का आधार मानना था।

2. इसे उन्होंने सर्वप्रथम अपने पुत्र स्टेनहाप पर आजमाया था। इसका परिणाम यह रहा कि वर्षों परिश्रम करने के बाद भी उनके बेटे में कोई सुधार नहीं हुआ।

3. बालक के भविष्य में क्या बनने का अनुमान उसके बचपन के कामों में किसी कार्य विशेष के प्रति रुचि देखकर लगाया जा सकता है, जैसे विज्ञान में रुचि रखने वाला बालक बड़ा होकर वैज्ञानिक बन सकता है।

4. सही कार्यक्षेत्र चुनने से जीवन में सफलता मिलती है तथा वह निरंतर उन्नति करता है।

5. सफलता का रहस्य।

4. जातियाँ इस देश में अनेक आई हैं। लड़ती-झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेमपूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना ओर मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से अनेक ओर से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी। पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। वह है अपने ही बंधनों से अपने को बाँधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है ? आहार-निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं, जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है।

उसमें संयम है, दूसरे के सुख-दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन हैं। इसीलिए मनुष्य झगड़े-टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी खास जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है। वह मनुष्य-मात्र का धर्म है।

महाभारत में इसीलिए निर्वर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्गों का सामान्य धर्म कहा है। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि यह सबके दुख-सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्म-निर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोधमूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा से यह भाव कैसे रह गया है। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था, अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है। और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है।

प्रश्न :

1. ‘अनजाने’ में उपसर्ग बताइए।

2. ऋषियों ने क्या किया था?

3. मनुष्य में पशु से भिन्न क्या है?

4. मनुष्य किसे गलत आचरण मानता है?

5. मनुष्य की मनुष्यता क्या है?

उत्तर :

1. अन + जाने = ‘अन’ उपसर्ग।

2. प्राचीनकाल में ऋषियों ने समस्याओं को सुलझाने की अनेक प्रकार से कोशिश की थी और सभी के लिए आदर्श स्थापित किया था।

3. मनुष्य में पशुओं से संयम, सुख-दुख के प्रति संवेदना, श्रद्धा, तप और त्याग की भावनाएँ भिन्न हैं। यही उन्हें पशुओं से श्रेष्ठ बनाती हैं।

4. मनुष्य मन, वचन और कर्म के द्वारा किए गए असत्याचरण को गलत मानता है।

5. मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख-दुख को सहानुभूति से देखता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलकता ही उसके आधार हैं।

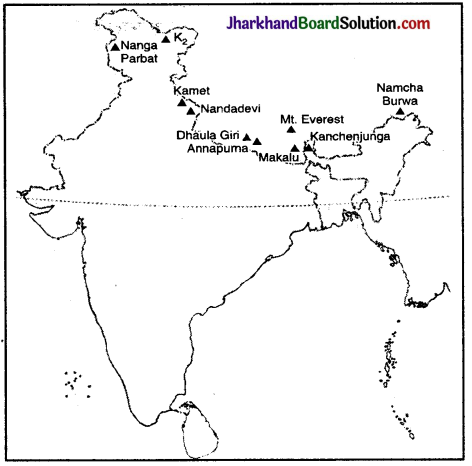

5. हमारा हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला हुआ देश, आकार और आत्मा दोनों दृष्टियों से महान और सुंदर है। उसका बाह्य सौंदर्य विविधता की सामंजस्यपूर्ण स्थिति है और आत्मा का सौंदर्य विविधता में छिपी हुई एकता की अनुभूति है। चाहे कभी न गलने वाला हिम का प्राचीर हो, चाहे कभी न जमने वाला अतल समुद्र हो, चाहे किरणों की रेखाओं से खचित हरीतिमा हो, चाहे एकरस शून्यता ओढ़े हुए मरु हो, चाहे साँवले भरे मेघ हों, चाहे लपटों में साँस लेता हुआ बवंडर हो, सब अपनी भिन्नता में भी एक ही देवता के विग्रह को पूर्णता देते हैं।

जैसे मूर्ति के एक अंग का टूट जाना संपूर्ण देव-विग्रह खंडित कर देता है, वैसे ही हमारे देश की अखंडता के लिए विविधता की स्थिति है। यदि इस भौगोलिक विविधता में व्याप्त सांस्कृतिक एकता न होती, तो यह विविध नदी, पर्वत, वनों का संग्रह-मात्र रह जाता। परंतु इस महादेश की प्रतिभा ने इसकी अंतरात्मा को एक रसमयता में प्लावित करके इसे विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान किया है, जिससे यह आसमुद्र एक नाम की परिधि में बँध जाता है। हर देश अपनी सीमा में विकास पाने वाले जीवन के साथ एक भौतिक इकाई है, जिससे वह समस्त विश्व की भौतिक और भौगोलिक इकाई से जुड़ा हुआ है।

विकास की दृष्टि से उसकी दूसरी स्थिति आत्मरक्षात्मक तथा व्यवस्थापक राजनीतिक सत्ता में है। तीसरी सबसे गहरी तथा व्यापक स्थिति उसकी सांस्कृतिक गतिशीलता में है, जिससे वह अपने विशेष व्यक्तित्व की रक्षा और विकास करता हुआ विश्व-जीवन के विकास में योग देता है। यह सभी बाह्य और स्थूल तथा आंतरिक और सूक्ष्म स्थितियाँ एक दूसरे पर प्रभाव डालतीं और एक-दूसरी से संयमित होती चलती हैं। एक विशेष भूखंड में रहने वाले मानव का प्रथम परिचय, संपर्क और संघर्ष अपने वातावरण से ही होता है और उससे प्राप्त जय, पराजय, समन्वय आदि से उसका कर्म-जगत ही संचालित नहीं होता, प्रत्युत अंतर्जगत और मानसिक संस्कार भी प्रभावित होते हैं।

प्रश्न :

1. अवतरण को उचित शीर्षक दीजिए।

2. हमारे देश की सुंदरता किसमें निहित है?

3. कौन एक ही देवता के विग्रह को पूर्णता प्रदान करते हैं ?

4. हमारे देश की अखंडता के लिए विविधता की स्थिति कैसी है?

5. विकास की दृष्टि से किसी देश की स्थिति किसमें है?

उत्तर :

1. देश की सांस्कृतिक एकता।

2. हमारे देश की बाह्य सुंदरता विविधता के सामंजस्य और आत्मा की सुंदरता विविधता में छिपी एकता में निहित है।

3. ऊँचे-ऊँचे बर्फ से ढके पर्वत, अतल गहराई वाले सागर, रेगिस्तान, घने-काले बादल, बवंडर आदि देवता के विग्रह को पूर्णता प्रदान करते हैं।

4. हमारे देश की अखंडता के लिए विविधता की स्थिति वैसी ही है जैसे किसी मूर्ति की पूर्णता। मूर्ति का एक अंग भी टूट जाना देव मूर्ति को जैसे खंडित कर देता है वैसे ही हमारे देश की अखंडता है।

5. विकास की दृष्टि से किसी देश की स्थिति आत्मरक्षात्मक और व्यवस्थापरक राजनीतिक सत्ता में है। वह उसकी सांस्कृतिक गतिशीलता में है।

6. हमारे देश ने आलोक और अंधकार के अनेक युग पार किए हैं, परंतु अपने सांस्कृतिक उत्तराधिकार के प्रति वह अत्यंत सावधान रहा है। उसमें अनेक विचारधाराएँ समाहित हो गईं, अनेक मान्यताओं ने स्थान पाया, पर उसका व्यक्तित्व सार्वभौम होकर भी उसी का रहा। उसके अंतर्गत आलोक ने उसकी वाणी के हर स्वर को उसी प्रकार उद्भासित कर दिया, जैसे आलोक हर तरंग पर प्रतिबिंबित होकर उसे आलोक की रेखा बना देता है। एक ही उत्स से जल पाने वाली नदियों के समान भारतीय भाषाओं के बाह्य और आंतरिक रूपों में उत्सगत विशेषताओं का सीमित हो जाना ही स्वाभाविक था। कूप अपने अस्तित्व में भिन्न हो सकते हैं, परंतु धरती के तल का जल तो एक ही रहेगा। इसी से हमारे चिंतन और भावजगत में ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें सब प्रदेशों के हृदय और बुद्धि का योगदान और समान अधिकार नहीं है।

आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थिति पा चुके हैं, राष्ट्र की अनिवार्य विशेषताओं में दो हमारे पास हैं- भौगोलिक अखंडता और सांस्कृतिक एकता परंतु अब तक हम उस वाणी को प्राप्त नहीं कर सके हैं जिसमें एक स्वतंत्र राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के निकट अपना परिचय देता है जहाँ तक बहुभाषा भाषी होने का प्रश्न है, ऐसे देशों की संख्या कम नहीं है, जिनके भिन्न भागों में भिन्न भाषाओं की स्थिति है। पर उनकी अविच्छिन्न स्वतंत्रता की परंपरा ने उन्हें सम-विषम स्वरों से एक राग रच लेने की क्षमता दे दी है।

हमारे देश की कथा कुछ दूसरी है। हमारी परतंत्रता आँधी-तूफान के समान नहीं आई, जिसका आकस्मिक संपर्क तीव्र अनुभूति से अस्तित्व को कंपित कर देता है। वह तो रोग के कीटाणु लाने वाले मंद समीर के समान साँस में समाकर शरीर में व्याप्त हो गई है। हमने अपने संपूर्ण अस्तित्व से उसके भार को दुर्वह नहीं अनुभव किया और हमें यह ऐतिहासिक सत्य भी विस्मृत हो गया कि कोई भी विजेता विजित कर राजनीतिक प्रभुत्व पाकर ही संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि सांस्कृतिक प्रभुत्व के बिना राजनीतिक विजय न पूर्ण है, न स्थायी। घटनाएँ संस्कारों में चिर जीवन पाती हैं और संस्कार के अक्षय वाहक, शिक्षा, साहित्य कला आदि हैं।

प्रश्न :

1. ‘आलोक’ का एक पर्यायवाची शब्द लिखें।

2. हमारा देश प्रमुख रूप से किसके प्रति सावधान रहा है?

3. राष्ट्र की कौन-सी दो अनिवार्य विशेषताएँ हमारे पास हैं ?

4. अब तक हम भारतवासी किसे प्राप्त नहीं कर पाए हैं ?

5. हमारे देश में परतंत्रता किस प्रकार आई थी?

उत्तर :

1. प्रकाश।

2. हमारे देश ने अनेक संकटों को झेला है। उसे अनेक विचारधाराएँ और मान्यताएँ मिली हैं पर फिर भी वह सदा अपने सांस्कृतिक उत्तराधिकार की रक्षा के प्रति सावधान रहता है।

3. हमारे पास भौगोलिक अखंडता और सांस्कृतिक एकता है।

4. अब तक हम भारतवासी उस एक भाषा को प्राप्त नहीं कर पाए हैं जिसके द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को अपना परिचय दे पाता है।

5. हमारे देश में परतंत्रता आँधी-तूफ़ान की तरह एकदम से नहीं आई थी बल्कि उसने धीरे-धीरे हमारे अस्तित्व को अपने बस में कर लिया था।

7. मैं घहरते हुए सावन-भादों में भी वहाँ गया हूँ और मैंने इस प्रपात के उद्दम यौवन के उस महावेग को भी देखा है जो सौ-डेढ़-सौ फीट की धरती के चटकीले धानी आँचर में उफनाते सावन को कस लेने के लिए व्याकुल हो जाता है और मैंने देखा है कि जब अंबर के महलों में घनालिंगन करने वाली सौदामिनी धरती के इस सौभाग्य की ईर्ष्या में तड़प उठती है, तब उस तड़पन की कौंध में इस प्रपात का उमड़ाव फूलकर दुगुना हो जाता है।

शरद की शुभ्र ज्योत्सना में जब यामिनी पुलकित हो गई है और जब इस प्रपात के यौवन का मद खुमार पर आ गया है और उस खुमारी में इसका सौंदर्य मुग्धा के वदनमंडल की भाँति और अधिक मोहक बन गया है, तब भी मैंने इसे देखा है और तभी जाकर मैंने शरदिंदु को इस प्रपात की शांत तरल स्फटिक-धारा पर बिछलते हुए देखा है। पहली बार जब मैं गया था तो वहाँ ठहरने के लिए कोई स्थान बना नहीं था और इसलिए खड़ी दुपहरी में चट्टानों की ओट में ही छाँह मिल सकी थी।

ये भूरी-भूरी चट्टानें पानी के आघात से घिस-घिसकर काफ़ी समतल बन गई हैं और इनका ढाल बिलकुल खड़ा है। इन चट्टानों के कगारों पर बैठकर लगभग सात-आठ हाथ दूर प्रपात के सीकरों का छिड़काव रोम-रोम से पीया जा सकता है। इन शिलाओं से ही कुंड में छलाँग मारने वाले धवल जल-बादल पेंग मारते से दिखाई देते हैं और उनके मंद गर्जन का स्वर भी जाने किस मलार के राग में चढ़ता-उतरता रहता है कि मन उसमें खो-सा जाता है।

एक शिला की शीतल छाया में कगार के नीचे पैर डाले मैं बड़ी देर तक बैठे-बैठे सोचता रहा कि मृत्यु के गहन कूप की जगत पर पैर लटकाए भले ही कोई बैठा हो, किंतु यदि उसे किसी ऐसे सौंदर्य के उद्रेक का दर्शन मिलता रहे तो वह मृत्यु की भयावह गहराई भूल जाएगा। मृत्यु स्वयं ऐसे उन्मादी सौंदर्य के आगे हार मान लेती है, नहीं तो समय की कसौटी पर यौवन का गान अमिट स्वर्ण-रेखा नहीं खींच सकता था।

प्रश्न :

1. अवतरण के लिए उचित शीर्षक दीजिए।

2. जल-प्रपात का फैलाव वर्षा ऋतु में कैसा हो जाता है?

3. शरद की चाँदनी में जल-प्रपात लेखक को कैसा प्रतीत हुआ था?

4. जब लेखक पहली बार वहाँ गया था तो कहाँ रुका था?

5. लेखक की दृष्टि में मृत्यु किसके आगे हार मान लेती है?

उत्तर :

1. जल-प्रपात का सौंदर्य।

2. जल-प्रपात का फैलाव वर्षा ऋतु में बढ़कर दुगुना हो जाता है और वह उफ़नाते सावन को कस लेने के लिए व्याकुल-सा हो उठता है।

3. लेखक को शरद की चाँदनी में जल-प्रपात ऐसा लगा था जैसे वह शांत रूप में स्फटिक धारा पर फैला हुआ हो। वह चाँदनी में जगमगा रहा था।

4. जब लेखक पहली बार जल-प्रपात देखने गया था तो वहाँ ठहरने का कोई स्थान नहीं था। उसने दोपहर की धूप चट्टानों की ओट में झेली थी।

5. लेखक की दृष्टि में मृत्यु स्वयं ऐसे जल-प्रपात के उन्मादी सौंदर्य के सामने हार मान लेती है।

8. शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए अनिवार्य है। अज्ञान के अंधकार में जीना तो मृत्यु से भी अधिक कष्टकर है। ज्ञान के प्रकाश से ही जीवन के रहस्य खुलते हैं और हमें अपनी पहचान मिलती है। शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और देह का उचित प्रयोग करना सिखाती है। व को पाठ्य-पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे, व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती, तो उससे क्या लाभ? सहृदय, सच्चा परंतु अनपढ़ मज़दूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है।

संसार के सभी वैभव और सुख-साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक कि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान न हो। हमारे कुछ अधिकार व उत्तरदायित्व भी हैं। शिक्षित व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का क्योंकि उत्तरदायित्व निभाने और कर्तव्य करने के बाद ही हम अधिकार पाने के अधिकारी बनते हैं।

प्रश्न :

1. अज्ञान में जीवित रहना मृत्यु से अधिक कष्टकर है, ऐसा क्यों कहा गया है?

2. शिक्षा के किन्हीं दो लाभों को समझाइए।

3. अधिकारों और कर्तव्यों का पारस्परिक संबंध समझाइए।

4. शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए क्यों आवश्यक है?

5. इस गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए।

उत्तर :

1. अज्ञान के कारण हम जीवन के रहस्यों को नहीं समझ सकते और न ही हमें अपनी पहचान मिलती है। हमारी सोचने-समझने की शक्ति भी कुंठित हो जाती है। इसलिए इस दशा में हमारा जीवन मरने से भी अधिक कष्टदायी हो जाता है।

2. शिक्षा से हमें अपनी पहचान मिलती है। शिक्षा हमें तन-मन का उचित प्रयोग करना सिखाती है। शिक्षा हमें जीवन के विभिन्न रहस्यों से परिचित कराती है। शिक्षा हमें अच्छा नागरिक बनाती है।

3. अधिकारों और कर्तव्यों का आपस में गहरा संबंध है। यदि हम अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करेंगे तो हम अधिकारों के भी अधिकारी हो सकते हैं। अपने उत्तरदायित्व निभाकर ही हम अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

4. शिक्षा व्यक्ति और समाज को सहृदय, सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित्र तथा अच्छा नागरिक बनाती है, जिससे दोनों का ही विकास होता है। शिक्षा के अभाव में यह संभव नहीं है।

5. शिक्षा की अनिवार्यता।

9. कवियों, शायरों तथा आम आदमी को सम्मोहित करने वाला ‘पलाश’ आज संकट में है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर इसी तरह पलाश का विनाश जारी रहा तो यह ‘ढाक के तीन पात’ वाली कहावत में ही बचेगा। अरावली और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में जब पलाश वृक्ष चैत (वसंत) में फूलता था तो लगता था कि वन में आग लग गई हो अथवा अग्नि-देव फूलों के रूप में खिल उठे हों।

पलाश पर एक-दो दिन में ही संकट नहीं आ गया है। पिछले तीस-चालीस वर्षों में दोना-पत्तल बनाने वाले, कारखाने बढ़ने, गाँव-गाँव में चकबंदी होने तथा वन माफियाओं द्वारा अंधाधुंध कटान कराने के कारण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि प्रांतों में पलाश के वन घटकर दस प्रतिशत से भी कम रह गए हैं। वैज्ञानिकों ने पलाश के वनों को बचाने के लिए ऊतक संवर्धन (टिशू कल्चर) द्वारा परखनली में पलाश के पौधों को विकसित कर एक अभियान चलाकर पलाश के वन रोपने की योजना प्रस्तुत की है। हरियाणा तथा पुणे में ऐसी दो प्रयोगशालाएँ भी खोली हैं।

एक समय था जब बंगाल के पलाश का मैदान, अरावली की पर्वत-मालाएँ टेसू के फूलों के लिए दुनिया में मशहूर थीं। विदेशों से लोग पलाश के रक्तिम वर्ण के फूल देखने आते थे। महाकवि पद्माकर का छंद-‘कहै पद्माकर परागन में, पौन हूँ में, पानन में, पिक में, पलासन पगंत है’ लिखकर पलाश की महिमा बखान की थी। ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी लोकगीतों में पलाश के गुण गाए गए हैं। कबीर ने तो ‘खांखर भया पलाश’-कहकर पलाश की तुलना एक ऐसे सुंदर-सजीले नवयुवक से की है, जो अपनी जवानी में सबको आकर्षित कर लेता है किंतु बुढ़ापे में अकेला रह जाता है।

वसंत और ग्रीष्म ऋतु में जब तक टेसू में फूल और हरे-भरे पत्ते रहते हैं, उसे सभी निहारते हैं किंतु शेष आठ महीने वह पतझड़ का शिकार होकर झाड़-झंखाड़ की तरह रह जाता है। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक-पॉलीथीन की थैलियों पर रोक लगाने के बाद पलाश की उपयोगिता महसूस की गई, जिसके पत्ते, दोनों, थैले, पत्तल, थाली, गिलास सहित न जाने कितने काम में उपयोग में आ सकते हैं। पिछले तीस-चालीस साल में नब्बे प्रतिशत वन नष्ट कर डाले गए। बिन पानी के बंजर, ऊसर तक में उग आने वाले इस पेड़ की नई पीढ़ी तैयार नहीं हुई। यदि यही स्थिति रही है और समाज जागरूक न हुआ तो पलाश विलुप्त वृक्ष हो जाएगा।

प्रश्न :

1. अवतरण को उचित शीर्षक दीजिए।

2. अरावली और सतपुड़ा में पलाश के वृक्ष कैसे लगते थे?

3. पलाश के वृक्ष कम क्यों रह गए हैं ?

4. पलाश के वृक्षों को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है?

5. पलाश की उपयोगिता कब अनुभव की गई ?

उत्तर :

1. पलाश।

2. अरावली और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में फूले हुए पलाश के वृक्ष ऐसे लगते थे जैसे जंगल में आग लग गई हो या अग्नि देव फूलों के रूप में खिल उठे हों।

3. पलाश के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, गाँवों की चकबंदी आदि के कारण इनकी संख्या बहुत कम रह गई है।

4. पलाश के वृक्षों को बचाने के लिए ऊतक संवर्धन द्वारा परखनली में इन्हें विकसित करने का अभियान चलाया गया है। इस काम के लिए हरियाणा और पुणे में दो प्रयोगशालाएँ आरंभ की गई हैं।

5. पर्यावरण के लिए प्लास्टिक-पॉलीथीन की थैलियों पर रोक लगने के बाद पलाश की उपयोगिता अनुभव की गई है।

10. संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारत ही एक देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या नहीं, किंतु अंग्रेज़ी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो। संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो और जिसे बराबर यह पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे लेखक और कवि कौन हैं तथा समय-समय पर उनकी कौन-सी कृतियाँ प्रकाशित हो रही हैं।

भारत में स्थिति दूसरी है। यहाँ प्रायः घर में साज-सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते हैं किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक या पत्रिका दिखाई नहीं पड़ती। यह दुरावस्था भले ही किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, किंतु यह सुदशा नहीं, दुरावस्था ही है और जब तक यह दुरावस्था कायम है, हमें अपने-आपको, सही अर्थों में शिक्षित और सुसंस्कृत मानने का ठीक-ठाक न्यायसंगत अधिकार नहीं है। इस दुरावस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन-तंत्र में ऊँचे ओहदों पर काम कर रहे हैं।

इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही हीन नहीं हैं, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियाँ वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती।

हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है, उसे अंग्रेज़ी में ही पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं।

प्रश्न :

1. भारत में शिक्षित व्यक्ति की क्या पहचान है?

2. भारत तथा अन्य देशों के सुशिक्षित व्यक्ति में मूल अंतर क्या है ?

3. ‘यह दुरावस्था ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है’ कथन से लेखक का नया अभिप्राय है?

4. भारतीय शिक्षा समुदाय प्रायः किस भाषा का साहित्य पढ़ना पसंद करता है? उनके लिए ‘तथाकथित’ विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है?

5. मातृभाषा के प्रति शिक्षित भारतीयों की कैसी भावना है?

उत्तर :

1. भारत में शिक्षित व्यक्ति की पहचान यह है कि वह चाहे अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या न हो पर अंग्रेजी भाषा बोलने और लिखने में पूरी तरह से दक्ष होता है।

2. भारत तथा अन्य देशों के सुशिक्षित व्यक्तियों में मूल अंतर यह है कि भारत के व्यक्ति अंग्रेजी भाषा में दक्षता-प्राप्ति को महत्त्वपूर्ण मानते हैं जबकि विश्व के अन्य देशों के व्यक्ति अपनी मातृभूमि में दक्षता को महत्त्वपूर्ण मानते हैं। भारत के व्यक्ति अपने घर में सजावटी सामान तो शान-शौकत के लिए इकट्ठा करते हैं लेकिन अपनी मातृभाषा की कोई पुस्तक या पत्रिका नहीं खरीदते, जबकि अन्य देशों के सुसंस्कृत व्यक्ति घरों में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह करते हैं और उन्हें पढ़ते हैं।

3. हमारा देश सैकड़ों वर्षों तक विदेशियों का गुलाम रहा और राजनीतिक गुलामी के साथ हमारे पूर्वजों ने मानसिक गुलामी भी प्राप्त कर ली थी। इसीलिए उन्हें अपनी मातृभाषा की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा के प्रति अधिक मोह है। पढ़ने-लिखने के प्रति कम रुचि होने के कारण उनके घरों में पुस्तकों के दर्शन नहीं होते।

4. भारतीय शिक्षित समुदाय प्रायः अंग्रेजी भाषा का साहित्य पढ़ना पसंद करता है। ‘तथाकथित’ विशेषण में व्यंग्य और वितृष्णा के भाव छिपे हुए हैं कि भारत में जो स्वयं को शिक्षित मानते हैं वे अपने देश के साहित्य से अपरिचित हैं लेकिन अंग्रेजी भाषा के मोहजाल में फँस कर अंग्रेजी साहित्य को अधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं।

5. हीन भावना है।

11. जहाँ भी दो नदियाँ आकर मिल जाती हैं, उस स्थान को अपने देश में तीर्थ कहने का रिवाज है। यह केवल रिवाज की बात नहीं है। हम सचमुच मानते हैं कि अलग-अलग नदियों में स्नान करने से जितना पुण्य होता है, उससे कहीं अधिक पुण्य संगम स्नान में है। किंतु, भारत आज जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें असली संगम वे स्थान, वे सभाएँ तथा वे मंच हैं, जिन पर एक से अधिक भाषाएँ एकत्र होती हैं। नदियों की विशेषता यह है कि वे अपनी धाराओं में अनेक जनपदों का सौरभ, अनेक जनपदों के आँसू और उल्लास लिए चलती हैं और उनका पारस्परिक मिलन वास्तव में नाना जनपदों के मिलन का ही प्रतीक है। यही हाल भाषाओं का भी है।

उनके भीतर भी नाना जनपदों में बसने वाली जनता के आँसू और उमंगें, भाव और विचार, आशाएँ और शंकाएँ समाहित होती हैं। अतः जहाँ भाषाओं का मिलन होता है, वहाँ वास्तव में, विभिन्न जनपदों के हृदय ही मिलते हैं, उनके भावों और विचारों का ही मिलन होता है तथा भिन्नताओं में छिपी हुई एकता वहाँ कुछ अधिक प्रत्यक्ष हो उठती है। इस दष्टि से भाषाओं के संगम आज सबसे बडे तीर्थ हैं और इन तीर्थों में जो भी भारतवासी श्रदधा से स्नान करता है, वह भारतीय एकता का सबसे बड़ा सिपाही और संत है।

हमारी भाषाएँ जितनी ही तेज़ी से जगेंगी, हमारे विभिन्न प्रदेशों का पारस्परिक ज्ञान उतना ही बढ़ता जाएगा। भारतीय लेखकों की बहुत दिनों से यह आकांक्षा रही थी कि वे केवल अपनी ही भाषा में प्रसिद्ध होकर न रह जाएँ, बल्कि भारत की अन्य भाषाओं में भी उनके नाम पहुँचे और उनकी कृतियों की चर्चा हो। भाषाओं के जागरण के आरंभ होते ही एक प्रकार का अखिल भारतीय मंच आप-से आप प्रकट होने लगा है।

आज प्रत्येक भाषा के भीतर यह जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई है कि भारत की अन्य भाषाओं में क्या हो रहा है, उनमें कौन-कौन ऐसे लेखक हैं जिनकी कृतियाँ उल्लेखनीय हैं तथा कौन-सी विचारधारा वहाँ प्रभुसत्ता प्राप्त कर रही है।

प्रश्न :

1. लेखक ने आधुनिक संगम स्थल किसको माना है और क्यों?

2. भाषा-संगमों में क्या होता है?

3. लेखक ने सबसे बड़ा सिपाही और संत किसको कहा है ?

4. स्वराज्य-प्राप्ति के उपरांत विभिन्न भाषाओं के लेखकों में क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई?

5. भाषाओं के जागरण से लेखक का क्या अभिप्राय है? .

उत्तर :

1. लेखक ने आधुनिक संगम स्थल उन सभाओं और मंचों को माना है जिन पर एक से अधिक भाषाएँ इकट्ठी होती हैं। क्योंकि इन पर विभिन्न जनपदों में बसने वाली जनता के सुख-दुख, भाव-विचार, आशाएँ-शंकाएँ आदि प्रकट होते हैं।

2. विभिन्न भाषाओं का मिलन।

3. लेखक ने सबसे बड़ा सिपाही और संत उस भारतवासी को माना है, जो भाषाओं के संगम पर श्रद्धापूर्वक स्नान करता है।

4. स्वराज्य-प्राप्ति के उपरांत विभिन्न भाषाओं के लेखकों में जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी कि भारत की अन्य भाषाओं में क्या हो रहा है। उनमें कौन-कौन ऐसे लेखक हैं जिन्होंने उल्लेखनीय रचनाओं को प्रदान किया था और वहाँ कौन-सी विचारधारा प्रभुसत्ता प्राप्त कर रही थी।

5. भाषाओं के जागरण से लेखक का अभिप्राय देश-भर की विभिन्न भाषाओं के बीच संबंधों की स्थापना है, जिससे देश के सभी लोग दूसरे राज्यों के विषय में जान सकें।

12. प्रतिभा किसी की मोहताज़ नहीं होती। इसके आगे सारी समस्याएँ बौनी हैं। लेकिन समस्या एक प्रतिभा को खुद दूसरी प्रतिभा से होती है। बहुमुखी प्रतिभा का होना, अपने भीतर एक प्रतिभा के बजाए दूसरी प्रतिभा को खड़ा करना है। इससे हमारा नुकसान होता है। कितना और कैसे? मन की दुनिया की एक विशेषज्ञ कहती हैं कि बहुमुखी होना आसान है, बजाए एक खास विषय के विशेषज्ञ होने की तुलना में। बहुमुखी लोग स्पर्धा से घबराते हैं। कई विषयों पर उनकी पकड़ इसलिए होती है कि वे एक स्प र्धा होने पर दूसरे की ओर भागते हैं।

वे आलोचना से भी डरते हैं और अपने काम में तारीफ़ ही तारीफ़ सुनना चाहते हैं। बहुमुखी लोगों में सबसे महान् माने जाने वाले माइकल एंजेलो से लेकर अपने यहाँ रवींद्रनाथ टैगोर जैसे कई लोग। लेकिन आज ऐसे लोगों की पूछ-परख कम होती है। ऐसे लोग प्रतिभाशाली आज भी माने जाते हैं, लेकिन असफल होने की आशंका उनके लिए अधिक होती है। आज वे लोग ‘विची सिंड्रोम’ से पीड़ित माने जाते हैं, जिनकी पकड़ दो-तीन या इससे ज्यादा क्षेत्रों में हो, लेकिन हर क्षेत्र में उनसे बेहतर उम्मीदवार मौजूद हों।

बहुमुखी प्रतिभा वाले लोगों के भीतर कई कामों को साकार करने की इच्छा बहुत तीव्र होती है। उनकी उत्सुकता उन्हें एक से दूसरे क्षेत्र में हाथ आजमाने को बाध्य करती है। समस्या तब होती है, जब यह हाथ आजमाना दखल करने जैसा हो जाता है। वे न इधर के रह जाते हैं, और न उधर के। प्रबंधन की दुनिया में एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए’ का मंत्र ही शुरू से प्रभावी है। यहाँ उस पर ज्यादा फ़ोकस नहीं किया जाता, जो सारे अंडे एक टोकरी में न रखने की बात करता है। हम दूसरे क्षेत्रों में हाथ आजमा सकते हैं, पर एक क्षेत्र के महारथी होने में ब्रेकर की भूमिका न अदा करें।

प्रश्न :

1. बहुमुखी प्रतिभा क्या है? प्रतिभा से समस्या कब, कैसे हो जाती है?

2. बहुमुखी प्रतिभा बालों की किन कमियों की ओर संकेत है?

3. बहुमुखी प्रतिभागियों की पकड़ किन क्षेत्रों में होती है और उनकी असफलता की संभावना क्यों है?

4. ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होता है और वे प्रायः सफल क्यों नहीं हो पाते?

5. प्रबंधन के क्षेत्र में कैसे लोगों की आवश्यकता होती है? क्यों?

6. आशय स्पष्ट कीजिए-प्रतिभा किसी की मोहताज़ नहीं होती है।

उत्तर :

1. अनेक विषयों का ज्ञान होना बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न होना है। प्रतिभा से समस्या तब पैदा हो जाती है, जब एक प्रतिभा के बजाए दूसरी प्रतिभा हमारे भीतर खड़ी हो जाती है।

2. बहुमुखी प्रतिभा वाले लोग स्प र्धा से घबराते हैं, वे आलोचना से डरते हैं, वे सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, और उन्हें असफल होने की आशंका अधिक रहती है।

3. बहुमुखी प्रतिभागियों की पकड़ कई विषयों में होती है, किंतु एक विषय में स्पर्धा होने पर वे दूसरे की ओर भागते हैं, जिससे उनकी असफलता की संभावना अधिक हो जाती है क्योंकि वे टिक कर कोई काम नहीं कर पाते।

4. ऐसे लोगों का स्वभाव अस्थिर और चंचल होता है, जिसके कारण उनमें कई कार्य करने की तीव्र इच्छा होती है। इससे वे एक से दूसरे और फिर तीसरे क्षेत्र में हाथ आज़माने लगते हैं, परंतु एकाग्र भाव से किसी एक काम को नहीं करने से वे प्रायः किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते।

5. प्रबंधन के क्षेत्र में ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो किसी एक कार्य को मन लगाकर सही रूप से करते हैं क्योंकि इससे उनके सभी कार्य सफल हो जाते हैं।

6. इस कथन का आशय यह है कि प्रतिभा को किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति के अंदर उसकी प्रतिभा छिपी रहती है, जिसे वह अपने परिश्रम और एकाग्र भाव से कार्य करते हुए निखारता है।

13. महात्माओं और विद्वानों का सबसे बड़ा लक्षण है – आवाज़ को ध्यान से सुनना। यह आवाज़ कुछ भी हो सकती है। कौओं की कर्कश आवाज़ से लेकर नदियों की छलछल तक। मार्टिन लूथर किंग के भाषण से लेकर किसी पागल के बड़बड़ाने तक। अमूमन ऐसा होता नहीं। सच यह है कि हम सुनना चाहते ही नहीं। बस बोलना चाहते हैं। हमें लगता है कि इससे लोग हमें बेहतर तरीके से समझेंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं।

हमें पता ही नहीं चलता और अधिक बोलने की कला हमें अनसुना करने की कला में पारंगत कर देती है। एक मनोवैज्ञानिक ने अपने अध्ययन में पाया कि जिन घरों के अभिभावक ज्यादा बोलते हैं, वहाँ बच्चों में सही-गलत से जुड़ा स्वाभाविक ज्ञान कम विकसित हो पाता है, क्योंकि ज्यादा बोलना बातों को विरोधाभासी तरीके से सामने रखता है और सामने वाला बस शब्दों के जाल में फंसकर रह जाता है।

बात औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों स्थितियों में हम दूसरे की न सुन, बस हावी होने की कोशिश करते हैं। खुद ज्यादा बोलने और दूसरों को अनसुना करने से जाहिर होता है कि हम अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं और दूसरों के बारे में कम। ज्यादा बोलने वालों के दुश्मनों की भी संख्या ज्यादा होती है। अगर आप नए दुश्मन बनाना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों से ज्यादा बोलें और अगर आप नए दोस्त बनाना चाहते हैं, तो दुश्मनों से कम बोलें।

अमेरिका के सर्वाधिक चर्चित राष्ट्रपति रूजवेल्ट अपने माली तक के साथ कुछ समय बिताते और इस दौरान उनकी बातें ज्यादा सुनने की कोशिश करते। वह कहते थे कि लोगों को अनसुना करना अपनी लोकप्रियता के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इसका लाभ यह मिला कि ज्यादातर अमेरिकी नागरिक उनके सुख में सुखी होते, और दुख में दुखी।

प्रश्न :

1. अनसुना करने की कला क्यों विकसित होती है?

2. अधिक बोलने वाले अभिभावकों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों?

3. रूजवेल्ट की लोकप्रियता का क्या कारण बताया गया है?

4. तर्कसम्मत टिप्पणी कीजिए- “हम सुनना चाहते ही नहीं”

5. अनुच्छेद का मूल भाव तीन-चार वाक्यों में लिखिए।

उत्तर :

1. अनसुना करने की कला इसलिए विकसित होती है क्योंकि हम किसी की सुनना नहीं चाहते और सिर्फ बोलना चाहते हैं। हमारे अधिक बोलने तथा किसी की नहीं सुनने से अनसुना करने की कला विकसित होती है।

2. अधिक बोलने वाले अभिभावकों के बच्चों में सही-गलत से जुड़ा स्वाभाविक ज्ञान सही रूप से विकसित नहीं हो पाता क्योंकि अभिभावकों का ज्यादा बोलना बातों को विरोधाभासी तरीके से प्रस्तुत करता है, जिससे बच्चे शब्दों के जाल में फँस कर रह जाते हैं।

3. रूजवेल्ट की लोकप्रियता का यह कारण बताया गया है कि वे लोगों की अधिक सुनते थे। वे किसी को अनसुना नहीं करते थे।

4. इस कथन का आशय यह है कि हम सदा अपनी बात को ही कहना चाहते हैं तथा दूसरे की बिलकुल भी नहीं सुनते क्योंकि हमें अपनी बात कहते रहने से ही आत्मसंतोष मिलता है।

5. आजकल अधिकांश लोग अपनी सुनाना चाहते हैं, दूसरे की सुनते नहीं हैं। इस प्रकार दूसरों को अनसुना करने से हम अपने अनेक दुश्मन बना लेते हैं और हमारी लोकप्रियता में कमी आती है, इसलिए अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए हमें दूसरों की भी सुननी चाहिए।

14. चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। लोकरक्षा और लोक-रंजन की सारी व्यवस्था का ढाँचा इन्हीं पर ठहराया गया है। धर्म-शासन, राज-शासन, मत-शासन सबमें इनसे पूरा काम लिया गया है। इनका सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी। जिस प्रकार लोक-कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार काम में लाए गए हैं उसी प्रकार संप्रदाय या संस्था के संकुचित और परिमित विधान की सफलता के लिए भी।

सब प्रकार के शासन में चाहे धर्म-शासन हो, चाहे राज-शासन, मनुष्य-जाति से भय और लोभ से पूरा काम लिया गया है। दंड का भय और अनुग्रह का लोभ दिखाते हुए राज-शासन तथा नरक का भय और स्वर्ग का लोभ दिखाते हुए धर्म-शासन और मत-शासन चलते आ रहे हैं। इसके द्वारा भय और लोभ का प्रवर्तन सीमा के बाहर भी प्रायः हुआ है और होता रहता है।

जिस प्रकार शासक-वर्ग अपनी रक्षा और स्वार्थसिद्धि के लिए भी इनसे काम लेते आए हैं उसी प्रकार धर्म-प्रवर्तक और आचार्य अपने स्वरूप वैचित्र्य की रक्षा और अपने प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए भी। शासक वर्ग अपने अन्याय और अत्याचार के विरोध की शान्ति के लिए भी डराते और ललचाते आए हैं। मत-प्रवर्तक अपने द्वेष और संकुचित विचारों के प्रचार के लिए भी कँपाते और डराते आए हैं। एक जाति को मूर्ति-पूजा करते देख दूसरी जाति के मत-प्रवर्तकों ने उसे पापों में गिना है। एक संप्रदाय का भस्म और रुद्राक्ष धारण करते देख दूसरे संप्रदाय के प्रचारकों ने उनके दर्शन तक को पाप माना है।

प्रश्न :

1. लोक-रंजन की व्यवस्था का ढाँचा किस पर आधारित है? तथा इसका उपयोग कहाँ किया गया है?

2. दंड का भय और अनुग्रह का लोभ किसने और क्यों दिखाया है?

3. धर्म-प्रवर्तकों ने स्वर्ग-नरक का भय और लोभ क्यों दिखाया है?

4. शासन व्यवस्था किन कारणों से भय और लालच का सहारा लेती है?

5. प्रतिष्ठा और लोभ शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए।

उत्तर :

1. लोक-रंजन की व्यवस्था का ढाँचा चरित्र के मूल भावों के विशेष प्रकार के संगठन पर आधारित है तथा इसका उपयोग धर्म-शासन, राज-शासन तथा मत-शासन में किया गया है।

2. दंड का भय और अनुग्रह का लोभ राज-शासन ने दिखाया है, जिससे उनके स्वार्थ सिद्ध हो सकें और वे अपनी रक्षा कर सकें।

3. धर्म-प्रवर्तकों ने स्वर्ग-नरक का लोभ और भय अपने स्वरूप वैचित्र्य की रक्षा और अपने प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए दिखाया है।

4. शासन व्यवस्था अपने अन्याय और अत्याचार के विरोध की शांति के लिए भय और लालच का सहारा लेती है।

5. प्रतिष्ठा = कीर्ति, प्रसिद्धि। लोभ = लालच, लिप्सा।

15. पता नहीं क्यों, उनकी नौकरी लंबी नहीं चलती थी। मगर इससे वह न तो परेशान होते, न आतंकित, और न ही कभी निराशा उनके दिमाग में आती। यह बात उनके दिमाग में आई कि उन्हें अब नौकरी के चक्कर में रहने की बजाए अपना काम शुरू करना चाहिए। नई ऊँचाई तक पहुँचने का उन्हें यही रास्ता दिखाई दिया। सत्य है, जो बड़ा सोचता है, वही एक दिन बड़ा करके भी दिखाता है और आज इसी सोच के कारण उनकी गिनती बड़े व्यक्तियों में होती है। हम अक्सर इंसान के छोटे-बड़े होने की बातें करते हैं, पर दरअसल इंसान की सोच ही उसे छोटा या बड़ा बनाती है।

स्वेट मार्डेन अपनी पुस्तक ‘बड़ी सोच का बड़ा कमाल’ में लिखते हैं कि यदि आप दरिद्रता की सोच को ही अपने मन में स्थान दिए रहेंगे, तो आप कभी धनी नहीं बन सकते, लेकिन यदि आप अपने मन में अच्छे विचारों को ही स्थान देंगे और दरिद्रता, नीचता आदि कुविचारों की ओर से मुँह मोड़े रहेंगे और उनको अपने मन में कोई स्थान नहीं देंगे, तो आपकी उन्नति होती जाएगी और समृद्धि के भवन में आप आसानी से प्रवेश कर सकेंगे। भारतीय चिंतन में ऋषियों ने ईश्वर के संकल्प मात्र से सृष्टि रचना को स्वीकार किया है और यह संकेत दिया है कि व्यक्ति जैसा बनना चाहता है, वैसा बार-बार सोचे।

व्यक्ति जैसा सोचता है, वह वैसा ही बन जाता है।’ सफलता की ऊँचाइयों को छूने वाले व्यक्तियों का मानना है कि सफलता उनके मस्तिष्क से नहीं, अपितु उनकी सोच से निकलती है। व्यक्ति में सोच की एक ऐसी जादुई शक्ति है कि यदि वह उसका उचित प्रयोग करे, तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। इसलिए सदैव बड़ा सोचें, बड़ा सोचने से बड़ी उपलब्धियाँ हासिल होंगी, फायदे बड़े होंगे और देखते-देखते आप अपनी बड़ी सोच द्वारा बड़े आदमी बन जाएँगे। इसके लिए हैजलिट कहते हैं-महान सोच जब कार्यरूप में परिणत हो जाती है, तब वह महान कृति बन जाती है।

प्रश्न :

1. गद्यांश में किस प्रकार के व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई है। ऐसे व्यक्ति ऊँचाई तक पहुँचने का क्या उपाय अपनाते हैं?

2. गद्यांश में समृद्धि और उन्नति के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं?

3. भारतीय विचारधारा में संकल्प और चिंतन का क्या महत्त्व है?

4. गद्यांश में किस जादुई शक्ति की बात की गई है? उसके क्या परिणाम हो सकते हैं?

5. ‘सफलता’ और आतंकित’ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय का उल्लेख कीजिए।

6. गद्यांश से दो मुहावरे चुनकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए।

उत्तर :

1. इस गद्यांश में बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई है। ऐसे व्यक्ति ऊँचाई तक पहुँचने के लिए बड़ा सोचते हैं और एक दिन बड़ा करके भी दिखाते हैं।

2. समृद्धि और उन्नति के लिए मन में दरिद्रता की सोच के स्थान पर अच्छे विचारों को स्थान देना होगा। इससे दरिद्रता, नीचता, कुविचार दूर हो जाएंगे और उन्नति तथा समृद्धि का जीवन में प्रवेश हो जाएगा।

3. भारतीय विचारधारा में संकल्प और चिंतन का बहुत महत्त्व है क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है, वह वैसा ही बन जाता है। संकल्प करने से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है।

4. गद्यांश में व्यक्ति की सोच को जादुई शक्ति बताया गया है क्योंकि अपनी सोच का उचित प्रयोग करने से व्यक्ति कहीं से कहीं पहुँच सकता है। सही सोच व्यक्ति को बड़ा बना देती है और उसके लिए उन्नति के मार्ग खोल देती है।

5. सफलता = ‘स’ उपसर्ग, ‘ता’ प्रत्यय, स + फल + ता।

आतंकित = ‘इत’ प्रत्यय, आतंक + इत।

6. लंबी चलना = नरेश की बीमारी ठीक होने के स्थान पर लंबी चलती जा रही है।

चक्कर में रहना = बुरी संगत के चक्कर में रहकर हरभजन सिंह ने अपनी सेहत ही खराब कर दी है।

16. हँसी भीतरी आनंद का बाहरी चिह्न है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हँस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हँसो और पेट फुलाओ। हँसी कितने ही कला-कौशलों से भली है। जितना ही अधिक आनंद से हँसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर खीझने वाला हेरीक्लेस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमाक्रीट्स 109 वर्ष तक जिया। हँसी-खुशी का नाम जीवन है। जो राते हैं। उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है-‘जिंदगी जिंदादिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने पुस्तक लिखी है। उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हँसी उदास-से-उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है। कि उससे शोक और दुख की दीवारों को ढा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा सब देशों में उत्तम-से-उत्तम उपाय मनुष्य के चित्त को प्रसन्न रखना है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंदरूपी मंत्र सुनाता है। एक अंग्रेज़ डॉक्टर कहता है कि किसी नगर में दवाई लदे हुए बीस गधे ले जाने से एक हँसोड़ आदमी को ले जाना अधिक लाभकारी है।

प्रश्न :

1. हँसी भीतरी आनंद को कैसे प्रकट करती है?

2. पुराने समय में लोगों ने हँसी को महत्तव क्यों दिया?

3. हँसी को एक शक्तिशाली इंजन के समान क्यों कहा गया है?

4. हेरीक्लेस और डेमाक्रीट्स के उदाहरण से लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है?

5. गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए।

उत्तर :

1. हँसी भीतरी आनंद को अपने प्रसन्नता के भावों से प्रकट करती है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है।

2. पुराने समय के लोगों ने हँसी को महत्त्व दिया है क्योंकि इससे मनुष्य की आयु बढ़ती है और वह निरोग रहता है।

3. हँसी से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उससे मनुष्य अपने दुखों और शोक से मुक्त हो जाता है।

4. इनके उदाहरणों से लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि सदा खीझने वाले व्यक्ति की आयु कम होती है परन्तु सदा हँसने वाले की आयु लम्बी होती है।

5. हँसी का महत्त्व।

17. आदमियों की तिजारत करना मूरों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल आप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है; परन्तु मनुष्य कौड़ी के सौ-सौ बिकते हैं। सोने और चाँदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं, मनुष्य-पूजा ही सच्ची ईश्वर-पूजा है। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश किसी वस्तु, स्थान या तीर्थ में नहीं करेंगे।

अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे यही आर्ट है-यही धर्म है। मनुष्य के हाथ से ही ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला-कौशल के विचार और चिंतन किस काम के! जिन देशों में हाथ और मुँह पर मज़दूरी की धूल नहीं पड़ने पाती वे धर्म और कला-कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते।

पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। वही आसन ईश्वर-प्राप्ति करा सकते हैं जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी आदि। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम, सबके सब प्रेमरूपी शरीर के अंग हैं।

प्रश्न :

1. आदमियों की तिजारत से आप क्या समझते हैं?

2. मनुष्य-पूजा को ही सच्ची ईश्वर-पूजा क्यों कहाँ गया है?

3. लेखक के अनुसार धर्म क्या है?

4. लुहार, बढ़ई और किसान की तुलना कवि, महात्मा और योगी से क्यों की गई है?

5. लेखक को सच्चा आनंद किससे मिलता है?

6. गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए।

उत्तर :

1. आदमियों को किसी वस्तु के बदले बेचना, उन्हें खरीदकर अपना गुलाम बनाना आदमियों की तिजारत करना है।

2. मनुष्य-पूजा को ही सच्ची ईश्वर-पूजा इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य द्वारा सच्चे मन से किए गए अपने कार्य ही ईश्वर-पूजा के समान होते हैं। अपने कर्म के प्रति समर्पण ही सच्ची पूजा है।

3. लेखक के अनुसार कर्म के प्रति समर्पित मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करना ही सच्चा धर्म है। ईश्वर को विभिन्न धर्मस्थानों में देखने का आडंबर नहीं करना चाहिए।

4. क्योंकि लुहार, बढ़ई और किसान सृजन करने वाले होते हैं। वे अपने अथक परिश्रम से लकड़ी, ईंट, पत्थर, लोहे, मिट्टी आदि को मूर्तिमान कर देते हैं। इसमें उनकी त्याग, श्रम तथा शक्ति लगी रहती है।

5. सच्चा आनंद अपना कर्म करने से मिलता है।

6. कर्म में ईश्वर है।

18. साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिलकुल निडर, बिल्कुल बेखौफ़ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्य को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस-पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मद्धम बनाते हैं।

1. साहस की जिंदगी की पहचान क्या है?

(क) निडर होती है।

(ख) दुखभरी होती है।

(ग) खुशहाल होती है।

(घ) उधार की होती है।

उत्तर :

(क) निडर होती है

2. दुनिया की असली ताकत कौन होता है?

(क) दूसरों का अनुसरण करने वाला

(ख) जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला

(ग) डरपोक व्यक्ति

(घ) निडर व्यक्ति

उत्तर :

(ख) जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला

3. गद्यांश का उचित शीर्षक है

(क) साहस की जिंदगी

(ख) अड़ोस-पड़ोस

(ग) जनमत

(घ) साहस

उत्तर :

(क) साहस की जिंदगी

4. अड़ोस-पड़ोस को देखकर चलना किसका काम है?

(क) सामाजिक व्यक्ति का

(ख) असामाजिक व्यक्ति का

(ग) कामचोर व्यक्ति का

(घ) साधारण व्यक्ति का

उत्तर :

(घ) साधारण व्यक्ति का

5. क्रांति करने वाले लोग क्या नहीं करते?

(क) अपनी तुलना दूसरों से

(ख) अपनी उपेक्षा

(ग) दूसरों की उपेक्षा

(घ) किसी की भी उपेक्षा

उत्तर :

(क) अपनी तुलना दूसरों से

19. आपका जीवन एक संग्राम-स्थल है जिसमें आपको विजयी बनना है। महान जीवन के रथ के पहिए फूलों से भरे नंदन वन से नहीं गुज़रते, कंटकों से भरे बीहड़ पथ पर चलते हैं। आपको ऐसे ही महान जीवन पथ का सारथि बनकर अपनी यात्रा को पूरा करना है। जब तक आपके पास आत्म विश्वास का दुर्जय शस्त्र नहीं है, न तो आप जीवन की ललकार का सामना कर सकते हैं, न जीवन संग्राम में विजय प्राप्त कर सकते हैं और न महान जीवन के सोपानों पर चढ़ सकते हैं। जीवन पथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, दुख और निराशा की काली घटाएँ आपके मार्ग पर छा रही हैं, आपत्तियों का अंधकार मुँह फैलाए आपकी प्रगति को निगलने के लिए बढ़ा चला आ रहा है, लेकिन आपके हृदय में आत्म-विश्वास की दृढ़ ज्योति जगमगा रही है तो इस दुख एवं निराशा का कुहरा उसी प्रकार कट जाएगा जिस प्रकार सूर्य की किरणों के फूटते ही अंधकार भाग जाता है।

1. महान जीवन के रथ किस रास्ते से गुजरते हैं?

(क) काँटों से भरे रास्तों से

(ख) नंदन वन से

(ग) नदियों से

(घ) आसान रास्तों से

उत्तर :

(क) काँटों से भरे रास्तों से

2. आप किस शस्त्र के द्वारा जीवन के कष्टों का सामना कर सकते हैं?

(क) आत्म-रक्षा के शस्त्र से

(ख) आत्म-विश्वास के शस्त्र से

(ग) क्रोध के शस्त्र से

(घ) अभिमान के शस्त्र से

उत्तर :

(ख) आत्म-विश्वास के शस्त्र से

3. जीवन-पथ पर हमारा सामना किनसे होता है?

(क) खुशियों से

(ख) शत्रुओं से

(ग) निराशाओं और आपत्तियों से

(घ) आशाओं से

उत्तर :

(क) निराशाओं और आपत्तियों से

4. गद्यांश का उचित शीर्षक है

(क) आत्म-विश्वास

(ख) आत्मा की शांति

(ग) आत्म-रक्षा

(घ) परोपकार

उत्तर :

(क) आत्म-विश्वास

5. जीवन क्या है?

(क) परीक्षा

(ख) संग्राम-स्थल

(ग) दंड

(घ) कसौटी

उत्तर :

(ख) संग्राम-स्थल

20. विद्यार्थी का अहंकार आवश्यकता से अधिक बढ़ता जा रहा है और दूसरा उसका ध्यान अधिकार पाने में है, अपना कर्तव्य पूरा करने में नहीं। अहं बुरी चीज़ कही जा सकती है। यह सब में होता है और एक सीमा तक आवश्यक भी है किंतु आज के विद्यार्थियों में यह इतना बढ़ गया है कि विनय के गुण उनमें नाम मात्र के नहीं रह गए हैं। गुरुजनों या बड़ों की बात का विरोध करना उनके जीवन का अंग बन गया है। इन्हीं बातों के कारण विद्यार्थी अपने अधिकारों के बहुत अधिकारी नहीं हैं। उसे भी वह अपना समझने लगे हैं। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। स्वस्थ स्थिति वही कही जा सकती है जब दोनों का संतुलन हो। आज का विद्यार्थी अधिकार के प्रति सजग है परंतु वह अपने कर्तव्यों की ओर से विमुख हो गया है। एक सीमा की अति का दूसरे पर भी असर पड़ता है।

1. आधुनिक विद्यार्थियों में किसकी कमी होती जा रही है?

(क) अहंकार की

(ख) नम्रता की

(ग) जागरूकता की

(घ) अहं की

उत्तर :

(ख) नम्रता की

2. विद्यार्थी प्रायः किसका विरोध करते हैं?

(क) अपने मित्रों का

(ख) अपने गुरुजनों या अपने से बड़ों की बातों का

(ग) अपने माता-पिता का

(घ) अध्यापकों का

उत्तर :

(ख) अपने गुरुजनों या अपने से बड़ों की बातों को

3. विद्यार्थी में किसके प्रति सजगता अधिक है?

(क) अपने अधिकारों और माँगों के प्रति

(ख) अपनी चीज़ों के प्रति

(ग) अपने भविष्य के प्रति

(घ) अपने सम्मान के प्रति

उत्तर :

(क) अपने अधिकारों और माँगों के प्रति

4. गद्यांश का उचित शीर्षक है

(क) विद्यार्थी जीवन

(ख) विद्यार्थी और अहंकार

(ग) अहंकार

(घ) अधिकार और माँग

उत्तर :

(ख) विद्यार्थी और अहंकार

5. अधिकार किससे जुड़ा है?

(क) अहंकार

(ख) गुणों से

(ग) माँग से

(घ) कर्तव्य से

उत्तर :

(घ) कर्तव्य से

21. प्यासा आदमी कुएँ के पास जाता है, यह बात निर्विवाद है। परंतु सत्संगति के लिए यह आवश्यक नहीं कि आप सज्जनों के पास जाएँ और उनकी संगति प्राप्त करें। घर बैठे-बैठे भी आप सत्संगति का आनंद लूट सकते हैं। यह बात पुस्तकों द्वारा संभव है। हर कलाकार और लेखक को जन-साधारण से एक विशेष बुद्धि मिली है। इस बुद्धि का नाम प्रतिभा है। पुस्तक निर्माता अपनी प्रतिभा के बल से जीवन भर से संचित ज्ञान को पुस्तक के रूप में उड़ेल देता है। जब हम घर की चारदीवारी में बैठकर किसी पुस्तक का अध्ययन करते हैं तब हम एक अनुभवी और ज्ञानी सज्जन की संगति में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। नित्य नई पुस्तक का अध्ययन हमें नित्य नए सज्जन की संगति दिलाता है। इसलिए विद्वानों ने स्वाध्याय को विशेष महत्व दिया है। घर बैठे-बैठे सत्संगति दिलाना पुस्तकों की सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता है।

1. कौन कुएँ के पास जाता है?

(क) प्यासा आदमी

(ख) भूखा आदमी

(ग) धनी आदमी

(घ) निर्धन आदमी

उत्तर :

(क) प्यासा आदमी

2. घर बैठे-बैठे सत्संगति का लाभ किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है?

(क) टी०वी० देखने से

(ख) कीर्तन करने से

(ग) बात करने से

(घ) पुस्तकों का अध्ययन करने से

उत्तर :

(घ) पुस्तकों का अध्ययन करने से

3. पुस्तकों की सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता क्या है?

(क) लिखित रूप में होना

(ख) घर बैठे-बैठे लोगों को सत्संगति का लाभ दिलाना

(ग) पढ़े-लिखे लोगों द्वारा उपयोग किया जाना

(घ) चित्रयुक्त होना

उत्तर :

(ख) घर बैठे-बैठे लोगों को सत्संगति का लाभ दिलाना

4. गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए।

(क) पुस्तकों का लाभ

(ख) संगति

(ग) स्वाध्याय की उपयोगिता

(घ) अनुभव व ज्ञान

उत्तर :

(ग) स्वाध्याय की उपयोगिता

5. विद्वानों ने किसे विशेष महत्व दिया है?

(क) पुस्तकों को

(ख) स्वास्थ्य को

(ग) स्वाध्याय को

(घ) सत्संगति को

उत्तर :

(ग) स्वाध्याय को

22. संसार में धर्म की दुहाई सभी देते हैं। पर कितने लोग ऐसे हैं, जो धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। धर्म कोई बुरी चीज़ नहीं है। धर्म ही एक ऐसी विशेषता है, जो मनुष्य को पशुओं से भिन्न करती है। अन्यथा मनुष्य और पशु में अंतर ही क्या है। उस धर्म को समझने की आवश्यकता है। धर्म में त्याग की महत्ता है। इस त्याग और कर्तव्यपरायणता में ही धर्म का वास्तविक स्वरूप निहित है। त्याग परिवार के लिए, ग्राम के लिए, नगर के लिए, देश के लिए और मानव-मात्र के लिए भी हो सकता है।

परिवार से मनुष्य मात्र तक पहुँचते-पहुँचते हम एक संकुचित घेरे से निकलकर विशाल परिधि में घूमने लगते हैं। यही वह क्षेत्र है, जहाँ देश और जाति की सभी दीवारें गिर कर चूर-चूर हो जाती हैं। मनुष्य संसार भर को अपना परिवार और अपने आपको उसका सदस्य समझने लगता है। भावना के इस विस्तार ने ही धर्म का वास्तविक स्वरूप दिया है जिसे कोई निर्मल हृदय संत ही पहचान सकता है।

1. संसार में सब किसकी दुहाई देते हैं?

(क) दया की

(ख) अधर्म की

(ग) धर्म की

(घ) धन की

उत्तर :

(ग) धर्म की

2. धर्म की प्रमुख उपयोगिता क्या है?

(क) धर्म मनुष्य को विवेक और त्याग की भावना प्रदान करता है।

(ख) धर्म मनुष्य को आस्तिक बनाता है।

(ग) धर्म मनुष्य को धनी बनाता है।

(घ) धर्म मनुष्य को न्यायप्रिय बनाता है।

उत्तर :

(क) धर्म मनुष्य को विवेक और त्याग की भावना प्रदान करता है।

3. धर्म का वास्तविक रूप किसमें निहित है?

(क) आस्था में

(ख) त्याग और कर्तव्यपरायणता में

(ग) अधिकार ने

(घ) मोह-माया में

उत्तर :

(ख) त्याग और कर्तव्यपरायणता में

4. धर्म का वास्तविक रूप कौन पहचान सकता है?

(क) धर्मात्मा

(ख) दानवीर व्यक्ति

(ग) निर्मल हृदय संत

(घ) धनी व्यक्ति

उत्तर :

(ग) निर्मल हृदय संत

5. उचित शीर्षक है –

(क) धर्म का वास्तविक स्वरूप

(ख) धर्म-अधर्म

(ग) त्याग

(घ) कर्तव्यपरायणता

उत्तर :

(क) धर्म का वास्तविक स्वरूप

23. आधुनिक मानव समाज में एक ओर विज्ञान को भी चकित कर देने वाली उपलब्धियों से निरंतर सभ्यता का विकास हो रहा है तो दूसरी ओर मानव मूल्यों का ह्रास होने से समस्या उत्तरोत्तर गूढ होती जा रही है। अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का शिकार आज का मनुष्य विवेक और ईमानदारी का त्याग कर भौतिक स्तर से ऊँचा उठने का प्रयत्न कर रहा है। वह सफलता पाने की लालसा में उचित और अनुचित की चिंता नहीं करता। उसे तो बस साध्य को पाने की प्रबल इच्छा रहती है।

ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भयंकर अपराध करने में भी संकोच नहीं करता। वह इनके नित नए-नए रूपों की खोज करने में अपनी बुद्धि का अपव्यय कर रहा है। आज हमारे सामने यह प्रमुख समस्या है कि इस अपराध वृद्धि पर किस प्रकार रोक लगाई जाए। सदाचार, कर्तव्यपरायणता, त्याग आदि नैतिक मूल्यों को तिलांजलि देकर समाज के सुख की कामना करना स्वप्न मात्र है।

1. मानव जीवन में समस्याएँ निरंतर क्यों बढ़ रही हैं?

(क) आधुनिकता के कारण

(ख) अज्ञानता के कारण

(ग) विवेक, ईमानदारी की कमी के कारण

(घ) विकास के कारण

उत्तर :

(ग) विवेक, ईमानदारी की कमी के कारण

2. आज का मानव सफलता प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए?

(क) तकनीक का विकास

(ख) विवेक का प्रयोग

(ग) व्यापार का विस्तार

(घ) अविवेकशील अनुचित कार्य

उत्तर :

(घ) अविवेकशील अनुचित कार्य

3. किन जीवन-मूल्यों के द्वारा सुख की कामना की जा सकती है?

(क) सेवकाई

(ख) वीरता

(ग) दानवीरता

(घ) सदाचार, कर्तव्यपराणता, त्याग आदि

उत्तर :

(घ) सदाचार, कर्तव्यपराणता, त्याग आदि

4. ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए आज का मनुष्य क्या कर रहा है?

(क) अपराध

(ख) व्यापार

(ग) संदिग्ध कार्य

(घ) नौकरी

उत्तर :

(क) अपराध

5. गद्यांश का उचित शीर्षक है –

(क) विवेक की आवश्यकता

(ख) आधुनिक जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता

(ग) कर्तव्यपरायणता

(घ) त्याग व बलिदान

उत्तर :

(ख) आधुनिक जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता

24. कर लेखक का काम बहुत अंशों में मधु-मक्खियों के काम से मिलता है। मधु-मक्ख्यिाँ मकरंद संग्रह करने के लिए कोसों के चक्कर लगाती हैं और अच्छे-अच्छे फूलों पर बैठकर उनका रस लेती हैं। तभी तो उनके मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ मधुरता रहती है। यदि आप अच्छे लेखक बनना चाहते हैं तो आपको भी यही वत्ति ग्रहण करनी चाहिए। अच्छे-अच्छे ग्रंथों का खब अध्ययन करना चाहिए और उनकी बातों का मनन करना चाहिए फिर आपकी रचनाओं में से मधु का-सा माधुर्य आने लगेगा।

कोई अच्छी उक्ति, कोई अच्छा विचार भले ही दूसरों से ग्रहण किया गया हो, पर यदि यथेष्ठ मनन करके आप उसे अपनी रचना में स्थान देंगे तो वह आपका ही हो जाएगा। मननपूर्वक लिखी गई चीज़ के संबंध में जल्दी किसी को यह कहने का साहस नहीं होगा कि यह अमुक स्थान से ली गई है या उच्छिष्ट है। जो बात आप अच्छी तरह आत्मसात कर लेंगे, वह फिर आपकी हो ही जाएगी।

1. लेखक का काम किससे मिलता है?

(क) तितलियों के काम से

(ख) चींटियों के काम से

(ग) मधुमक्खियों के काम से

(घ) टिड्डों के काम से

उत्तर :

(ग) मधुमक्खियों के काम से

2. मधुमक्खियाँ किसका संग्रह करती हैं?

(क) शहद का

(ख) मकरंद का

(ग) पानी का

(घ) छत्ते का

उत्तर :

(ख) मकरंद का

3. संसार की सर्वश्रेष्ठ मधुरता किसमें होती है?

(क) गन्ने के रस में

(ख) चीनी में

(ग) शहद में

(घ) गुड़ में

उत्तर :

(ग) शहद में

4. कौन-सी बात आपकी अपनी हो जाती है?

(क) जिस बात का अच्छी तरह से आत्मसात किया जाए।

(ख) जो बात लिखी जाए।

(ग) जो बात पढ़ी जाए।

(घ) जो बात बोली जाए।

उत्तर :

(क) जिस बात का अच्छी तरह से आत्मसात किया जाए

5. गद्यांश का उचित शीर्षक है –

(क) मुधुमक्खी का काम

(ख) मकरंद

(ग) श्रेष्ठ लेखक की मौलिकता

(घ) मधु का-सा माधुर्य

उत्तर :

(ग) श्रेष्ठ लेखक की मौलिकता

25. सहयोग एक प्राकृतिक नियम है, यह कोई बनावटी तत्व नहीं है। प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक व्यक्ति का काम आंतरिक सहयोग पर अवलंबित है। किसी मशीन का उसके पुर्जे के साथ संबंध है। यदि उसका एक भी पुर्जा खराब हो जाता है तो वह मशीन चल नहीं सकती। किसी शरीर का उसके आँख, कान, हाथ, पाँव आदि पोषण करते हैं। किसी अंग पर चोट आती है, मन एकदम वहाँ पहुँच जाता है।

पहले क्षण आँख देखती है, दूसरे क्षण हाथ सहायता के लिए पहुँच जाता है। इसी तरह समाज और व्यक्ति का संबंध है। समाज शरीर है तो व्यक्ति उसका अंग है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अंग परस्पर सहयोग करते हैं उसी तरह समाज के विकास के लिए व्यक्तियों का आपसी सहयोग अनिवार्य है। शरीर को पूर्णता अंगों के सहयोग से मिलती है। समाज को पूर्णता व्यक्तियों के सहयोग से मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति, जो जहाँ पर भी है, अपना काम ईमानदारी और लगन से करता रहे, तो समाज फलता-फूलता है।

1. सहयोग क्या है?

(क) बनावटी तत्व

(ख) धर्म

(ग) ईमान

(घ) प्राकृतिक नियम

उत्तर :

(घ) प्राकृतिक नियम

2. समाज कैसे फलता-फूलता है?

(क) धन से

(ख) कर्म से

(ग) व्यक्तियों के आपसी सहयोग से

(घ) रीति-रिवाजों से

उत्तर :

(ग) व्यक्तियों के आपसी सहयोग से

3. समाज और व्यक्ति का क्या संबंध है?

(क) समाज रूपी शरीर का व्यक्ति एक अंग है।

(ख) व्यक्ति से समाज है।

(ग) समाज घर, व्यक्ति कमरा है

(घ) समाज से व्यक्ति है।

उत्तर :

(क) समाज रूपी शरीर का व्यक्ति एक अंग है।

4. शरीर को पूर्णता कैसे मिलती है?

(क) समाज से

(ख) भोजन से

(ग) अंगों से

(घ) कार्य से

उत्तर :

(ग) अंगों से

5. उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है –

(क) समाज

(ख) सहयोग

(ग) विकास

(घ) शरीर और अंग

उत्तर :

(ख) सहयोग

26. शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है, जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया जाता है और आत्मसात् हुए बिना वहाँ आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन-निर्माण, मनुष्य-निर्माण तथा चरित्र-निर्माण में सहायक हों। यदि आप केवल पाँच ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हैं। शिक्षा और आचरण अन्योन्याश्रित हैं। बिना आचरण के शिक्षा अधूरी है और बिना शिक्षा के आचरण और अंततोगत्वा ये दोनों ही अनुशासन के ही भिन्न रूप हैं।

1. जीवन-निर्माण, मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण में क्या सहायक है?

(क) धर्म

(ख) जाति

(ग) धन

(घ) शिक्षा

उत्तर :

(घ) शिक्षा

2. शिक्षा और आचरण को किसका रूप माना गया है?

(क) ज्ञान का

(ख) अनुशासन का

(ग) चरित्र का

(घ) आचरण का

उत्तर :

(ख) अनुशासन का

3. बिना आचरण के क्या अधूरा है?

(क) चरित्र

(ख) ज्ञान

(ग) शिक्षा

(घ) जीवन

उत्तर :

(ग) शिक्षा

4. कौन व्यक्ति शिक्षित है?

(क) शिक्षा को आत्मसात करके जीवन में अपनाने वाला

(ख) ग्रंथ पढ़ने वाला

(ग) शास्त्रों का ज्ञाता

(घ) ग्रंथ कंठस्थ करने वाला

उत्तर :

(क) जो शिक्षा को आत्मसात करके जीवन में अपनाता है।

5. गद्यांश का उचित शीर्षक है

(क) शिक्षित व्यक्ति

(ख) चरित्र-निर्माण

(ग) मनुष्य का प्रभाव

(घ) शिक्षा और आचरण

उत्तर :

(घ) शिक्षा और आचरण

27. कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं और सब-कुछ भाग्य के सहारे छोड़कर कर्म से विरत हो जाते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए बोझ हैं। वे कभी कोई बड़ा कर्म नहीं कर पाते। बड़ी-बड़ी खोज, बड़े-बड़े आविष्कार और बड़े-बड़े निर्माण कार्य कर्मशील लोगों के द्वारा ही संभव हो सके हैं। हम अपनी बुद्धि और प्रतिभा तथा कार्य-क्षमता के बल पर सही मार्ग पर चल सकते हैं; किंतु बिना कठिन श्रम के अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते। कठिन परिश्रम करने के बाद पाई गई सफलता हमारे मन को अलौकिक आनंद से भर देती है। यदि हम अपने कार्य में अपेक्षित श्रम नहीं करते हो हमारा मन ग्लानि का अनुभव करता है।

1. कैसे लोग समाज के लिए बोझ हैं?

(क) भाग्यहीन

(ख) भाग्यशाली

(ग) भाग्यवादी

(घ) अभागे

उत्तर :

(ग) भाग्यवादी

2. बडे-बडे कार्य करने के लिए सर्वाधिक आवश्यकता किसकी है?

(क) कर्म करने की

(ख) भाग्य की

(ग) धर्म की

(घ) लक्ष्य की

उत्तर :

(क) कर्म करने की

3. किस प्रकार के लोग समाज के लिए बोझ हैं?

(क) भाग्यशाली

(ख) कर्मशील

(ग) कर्म न करने वाले

(घ) भाग्यहीन

उत्तर :

(ग) कर्म न करने वाले

4. जीवन में बड़ी उपलब्धियाँ कैसे संभव हो सकती हैं?

(क) भाग्य पर भरोसा करने से

(ख) कर्म न करने से

(ग) पूजा-पाठ से

(घ) परिश्रम और कर्म करने से

उत्तर :

(घ) परिश्रम और कर्म करने से

5. इस गद्यांश का शीर्षक है

(क) परिश्रम और सफलता

(ख) भाग्य के भरोसे

(ग) भाग्यवादी

(घ) कर्महीन

उत्तर :

(क) परिश्रम और सफलता

28. मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, आत्मनिर्भरता तथा सबसे बड़ा अवगुण है, स्वावलंबन का अभाव। स्वावलंबन सबके लिए अनिवार्य है। जीवन के मार्ग में अनेक बाधाएँ आती हैं। यदि उनके कारण हम निराश हो जाएँ, संघर्ष से जी चुराएँ या मेहनत से दूर रहें तो भला हा में सफल कैसे होंगे? अतः आवश्यक है कि हम स्वावलंबी बनें तथा अपने आत्मविश्वास को जाग्रत करके मजबूत बनें। यदि व्यक्ति स्वयं में आत्मविश्वास जाग्रत कर ले तो दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वह न कर सके।

स्वयं में विश्वास करने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब होता आया है। सफलता स्वावलंबी मनुष्य के पैर छूती है। आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता से आत्मबल मिलता है जिससे आत्मा का विकास होता है तथा मनुष्य श्रेष्ठ कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है। स्वावलंबन मानव में गुणों की प्रतिष्ठा करता है। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मरक्षा, साहस, संतोज़, धैर्य आदि गुण स्वावलंबन के सहोदर हैं। स्वावलंबन व्यक्ति, राष्ट्र तथा मानव मात्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है।

1. मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है?

(क) परोपकार

(ख) आशावाद

(ग) ईमानदारी

(घ) आत्मनिर्भरता

उत्तर :

(घ) आत्मनिर्भरता

2. मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण क्या है?

(क) निराशा का अभाव

(ख) स्वावलंबन का अभाव

(ग) कर्मशील होना

(घ) परोपकारी होना

उत्तर :

(ख) स्वावलंबन का अभाव

3. हमें किनसे निराशा नहीं होना चाहिए?

(क) उन्नति से

(ख) धन से

(ग) बाधाओं से

(घ) सम्मान से

उत्तर :

(ग) बाधाओं से

4. ‘आत्मबल’ के लिए क्या आवश्यक है?

(क) ईमानदारी

(ख) परोपकार की भावना

(ग) आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता

(घ) स्वाभिमान

उत्तर :

(ग) आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता

5. उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए।

(क) आत्मसंयम

(ख) स्वाभिमान

(ग) स्वावलंबन का महत्व

(घ) आत्मबल

उत्तर :

(ग) स्वावलंबन का महत्व

29. लाखों वर्षों से मधुमक्खी जिस तरह छत्ता बनाती आई है वैसे ही बनाती है। उसमें फेर-बदल करना उसके लिए संभव नहीं है। छत्ता तो त्रुटिहीन बनता है लेकिन मधुमक्खी अपने अभ्यास के दायरे में आबद्ध रहती है। इस तरह सभी प्राणियों के संबंध में प्रकृति ने उन्हें अपने आँचल में सुरक्षित रखा है, उन्हें विपत्तियों से बचाने के लिए उनकी आंतरिक गतिशीलता को ही प्रकृति ने घटा दिया है। लेकिन सृष्टिकर्ता ने मनुष्य की रचना करने में अद्भुत साहस का परिचय दिया है। उसने मानव के अंत:करण को बाधाहीन बनाया है। हालाँकि बाह्य रूप से उसे निर्वस्त्र, निरस्त्र और दुर्बल बनाकर उसके चित्त को स्वच्छंदता प्रदान की है।

इस मुक्ति से आनंदित होकर मनुष्य कहता है-“हम असाध्य को संभव बनाएँगे।” अर्थात जो सदा से होता आया है और होता रहेगा, हम उससे संतुष्ट नहीं रहेंगे। जो कभी नहीं हुआ, वह हमारे द्वारा होगा। इसीलिए मनुष्य ने अपने इतिहास के प्रथम युग में जब प्रचंडकाय प्राणियों के भीषण नखदंतों का सामना किया तो उसने हिरण की तरह पलायन करना नहीं चाहा, न कछुए की तरह छिपना चाहा। उसने असाध्य लगने वाले कार्य को सिद्ध किया-पत्थरों को काटकर भीषणतर नखदंतों का निर्माण किया। प्राणियों के नखदंत की उन्नति केवल प्राकृतिक कारणों पर निर्भर होती है। लेकिन मनुष्य के ये नखदंत उसकी अपनी सृष्टि क्रिया से निर्मित थे।

इसलिए आगे चलकर उसने पत्थरों को छोड़कर लोहे के हथियार बनाए। इससे यह प्रमाणित होता है कि मानवीय अंत:करण संधानशील है। उसके चारों ओर जो कुछ है उस पर ही वह आसक्त नहीं हो जाता। जो उसके हाथ में नहीं है उस पर अधिकार जमाना चाहता है। पत्थर उसके सामने रखा है पर वह उससे संतुष्ट नहीं। लोहा धरती के नीचे है, मानव उसे वहाँ से बाहर निकालता है। पत्थर को घिसकर हथियार बनाना आसान है लेकिन वह लोहे को गलाकर, साँचे में ढाल-ढालकर, हथौड़े से पीटकर, सब बाधाओं को पार करके, उसे अपने अधीन बनाता है। मनुष्य के अंत:करण का धर्म यही है कि वह परिश्रम से केवल सफलता ही नहीं बल्कि आनंद भी प्राप्त करता है।

1. सभी प्राणियों को किसने अपने आँचल में सुरक्षित रखा है?

(क) पृथ्वी ने

(ख) पर्यावरण ने

(ग) प्रकृति ने

(घ) आकाश ने

उत्तर :

(ग) प्रकृति ने

2. सृष्टिकर्ता ने मनुष्य के अंतःकरण को कैसा बनाया है?

(क) बाधाहीन

(ख) बाधाओं से युक्त

(ग) परतंत्र

(घ) विवेकहीन

उत्तर :

(क) बाधाहीन

3. मनुष्य ने किसके द्वारा नखदतों का निर्माण किया?

(क) लोहे के द्वारा

(ख) लकड़ी के द्वारा

(ग) पत्थर के द्वारा

(घ) नाखूनों के द्वारा

उत्तर :

(ग) पत्थर के द्वारा

4. परिश्रम से क्या प्राप्त होता है?

(क) निराशा

(ख) दुख

(ग) इज्जत

(घ) आनंद और सफलता

उत्तर :

(घ) आनंद और सफलता

5. गद्यांश का उचित शीर्षक है

(क) बाधाहीन जीवन

(ख) सृष्टिकर्ता

(ग) संधानशील मनुष्य

(घ) अंत:करण

उत्तर :

(ग) संधानशील मनुष्य

30. यह हमारी एकता का ही प्रमाण है कि उत्तर या दक्षिण चाहे जहाँ भी चले जाइए, आपको जगह-जगह पर एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देंगे, एक ही तरह के आदमियों से मुलाकात होगी जो चंदन लगाते हैं, स्नान-पूजा करते हैं, तीर्थ-व्रत में विश्वास करते हैं अथवा जो नई रोशनी को अपना लेने के कारण इन बातों को कुछ शंका की दृष्टि से देखते हैं। उत्तर भारत के लोगों का जो स्वभाव है, जीवन को देखने की उनकी जो दृष्टि है, वही स्वभाव और वही दृष्टि दक्षिण वालों की भी है।

भाषा की दीवार के टूटते ही एक उत्तर भारतीय और एक दक्षिण भारतीय के बीच कोई भी भेद नहीं रह जाता और वे आपस में एक-दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। असल में भाषा की दीवार के आर-पार बैठे हुए भी वे एक ही हैं। वे एक धर्म के अनुयायी और संस्कृति की एक ही विरासत के भागीदार हैं, उन्होंने देश की आजादी के लिए एक ही होकर लड़ाई लड़ी और आज उनकी पार्लियामेंट और शासन-विधान भी एक है। और जो बात हिंदुओं के बारे में कही जा रही है। वही बहुत दूर तक मुसलमानों के बारे में भी कही जा सकती है।

देश के सभी कोनों में बसने वाले मुसलमानों के भीतर जहाँ एक धर्म को लेकर एक तरह की आपसी एकता है। वहाँ वे संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं के भी बहुत करीब हैं, क्योंकि ज़्यादा मुसलमान तो ऐसे ही हैं, जिनके पूर्वज हिंदू थे और जो इस्लाम धर्म में जाने के समय अपनी हिंदू-आदतें अपने साथ ले गए। इसके सिवा अनेक सदियों तक हिंदू-मुसलमान साथ रहते आए हैं और इस लंबी संगति के फलस्वरूप उनके बीच संस्कृति और तहज़ीब की बहुत-सी सामान बातें पैदा हो गई हैं जो उन्हें दिनों-दिन आपस में नज़दीक लाती जा रही हैं।

1. लेखक भारत की एकता का कौन-सा प्रमाण प्रस्तुत करता है?

(क) जगह-जगह पर एक ही संस्कृति के मंदिर दिखाई देंगे।

(ख) एक ही तरह के आदमियों से मुलाकात होगी जो चंदन लगाते हैं, स्नान-पूजा करते हैं।

(ग) तीर्थ-व्रत में विश्वास करते हैं।

(घ) उपर्युक्त सभी विकल्प।

उत्तर :

(घ) उपर्युक्त सभी विकल्प।

2. भारत और दक्षिण भारत के लोगों की कौन-सी स्वाभाविक एकता बताई गई है

(क) जीवन को देखने की दृष्टि

(ख) स्वार्थी जीवन को अपनाने की दृष्टि

(ग) केवल तीर्थ-व्रत में विश्वास करने की दृष्टि

(घ) (क) व (ख) विकल्प

उत्तर :

(क) जीवन को देखने की दृष्टि

3. किसके आर-पार बैठे हुए भी वे एक ही हैं?

(क) सीमा रेखा के आर-पार

(ख) रहन-सहन की दीवार के आर-पार

(ग) भाषा की दीवार के आर-पार

(घ) (क) व (ख) विकल्प

उत्तर :

(क) सीमा रेखा के आर-पार

4. हिंदू-मुसलमान की लंबी संगति के फलस्वरूप क्या हुआ?

(क) संस्कृति और तहज़ीब की बहुत-सी समान बातें पैदा हो गई।

(ख) बहुत-सी असमान बातें पैदा हो गई।

(ग) भाषा की दीवार बन गई।

(घ) (क) व (ख) विकल्प।

उत्तर :

(क) संस्कृति और तहज़ीब की बहुत-सी समान बातें पैदा हो गईं।

5. देश के सभी कोनों में बसने वाले मुसलमानों के भीतर किसे लेकर आपसी एकता है?

(क) कर्म को लेकर

(ख) धर्म को लेकर

(ग) व्यवसाय को लेकर

(घ) सभी विकल्प

उत्तर :

(ख) धर्म को लेकर

31. अहिंसा और कायरता कभी साथ नहीं चलती। मैं पूरी तरह शस्त्र-सज्जित मनुष्य के हृदय से कायर होने की कल्पना कर सकता हूँ। हथियार रखना कायरता नहीं तो डर का होना तो प्रकट करता ही है, परंतु सच्ची अहिंसा शुद्ध निर्भयता के बिना असंभव है। क्या मुझमें बहादुरों की वह अहिंसा है? केवल मेरी मृत्यु ही इसे बताएगी। अगर कोई मेरी हत्या करे और मैं मुँह से हत्यारे के लिए प्रार्थना करते हुए तथा ईश्वर का नाम जपते हुए और हृदये मंदिर में उसकी जीती-जागती उपस्थिति का भान रखते हुए मरूँ तो ही कहा जाएगा कि मझमें बहादुरों की अहिंसा थी। मेरी सारी शक्तियों के क्षीण हो जाने से अपंग बनकर मैं एक हारे हुए आदमी के रूप में नहीं मरना चाहता।

किसी हत्यारे की गोली भले मेरे जीवन का अंत कर दे, मैं उसका स्वागत करूँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा तो मैं अंतिम श्वास तक अपना कर्तव्य-पालन करते हुए ही मरना पसंद करूंगा। मुझे शहीद होने की तमन्ना नहीं है। लेकिन अगर धर्म की रक्षा का उच्चतम कर्तव्य-पालन करते हुए मुझे शहादत मिल जाए तो मैं उसका पात्र माना जाऊँगा। भूतकाल में मेरे प्राण लेने के लिए मुझ पर अनेक बार आक्रमण किए गए हैं, परंतु आज तक भगवान ने मेरी रक्षा की है और प्राण लेने का प्रयत्न करने वाले अपने किए पर पछताए हैं। लेकिन अगर कोई आदमी यह मानकर मुझ पर गोली चलाए कि वह एक दुष्ट का खात्मा कर रहा है, तो वह एक सच्चे गांधी की हत्या नहीं करेगा, बल्कि उस गांधी की करेगा जो उसे दुष्ट दिखाई दिया था।

1. अहिंसा और कायरता के बारे में क्या कहा गया है?

(क) कभी-कभी एक साथ चलती है।

(ख) हमेशा साथ चलती है।

(ग) दोनों खतरनाक होती हैं।

(घ) कभी साथ नहीं चलती।

उत्तर :

(घ) कभी साथ नहीं चलती।

2. सच्ची अहिंसा किसके बिना असंभव है?

(क) कायरता के बिना

(ख) शुद्ध निर्भयता के बिना

(ग) ममता के बिना

(घ) शुद्ध जड़ता के बिना

उत्तर :

(ख) शुद्ध निर्भयता के बिना

3. गांधी जी किस प्रकार मरना पसंद करेंगे?

(क) कर्तव्य पालन करते हुए

(ख) शत्रु को बदले की भावना से मारते हुए

(ग) हिंसा करते हुए

(घ) सभी विकल्प

उत्तर :

(क) कर्तव्य पालन करते हुए

4. प्राण लेने का प्रयत्न करने वालों के साथ क्या हुआ है?

(क) कोई फ़र्क नहीं पड़ा है।

(ख) आंतरिक ग्लानि नहीं हुई।

(ग) अपने किए पर पछताए हैं।

(घ) कभी झुके नहीं हैं।

उत्तर :

(ग) अपने किए पर पछताए हैं।

5. किसी हत्यारे की गोली भले मेरे जीवन का अंत कर दे, मैं उसका –

(क) उसका जड़ से खात्मा करूँगा।

(ख) हृदय से स्वागत करूँगा।

(ग) उसको मिट्टी में मिला दूंगा।

(घ) मैं उसकी प्रशंसा करूँगा।

उत्तर :

(ख) हृदय से स्वागत करूँगा।

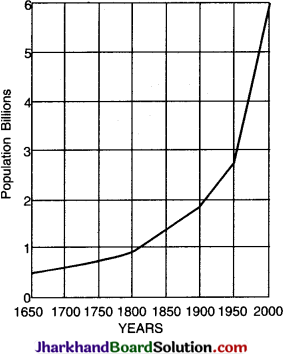

32. उन्नीसवीं शताब्दी से पहले, मानव और पशु दोनों की आबादी भोजन की उपलब्धता तथा प्राकृतिक विपदाओं आदि के कारण सीमित रहती थी। कालांतर में जब औद्योगिक क्रांति के कारण मानव सभ्यता की समृद्धि में भारी वृद्धि हुई तब उसके परिणामस्वरूप कई पश्चिमी देश ऐसी बाधाओं से लगभग अनिवार्य रूप से मुक्त हो गए। इससे वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि अब मानव जनसंख्या विस्फोटक रूप से बढ़ सकती है। परंतु इन देशों में परिवारों का औसत आकार घटने लगा था और जल्दी ही समृद्धि और प्रजनन के बीच एक उलटा संबंध प्रकाश में आ गया था।

जीवविज्ञानियों ने मानव समाज की तुलना जानवरों की दुनिया से कर इस संबंध को समझाने की कोशिश की और कहा कि ऐसे जानवर जिनके अधिक बच्चे होते हैं, वे अधिकतर प्रतिकूल वातावरण में रहते हैं और ये वातावरण प्रायः उनके लिए प्राकृतिक खतरों से भरे रहते हैं। चूँकि इनकी संतानों के जीवित रहने की संभावना कम होती है, इसलिए कई संतानें पैदा करने से यह संभावना बढ़ जाती है कि उनमें से कम-से-कम एक या दो जीवित रहेंगी। इसके विपरीत, जिन जानवरों के बच्चे कम होते हैं, वे स्थिर और अनुकूल वातावरण में रहते हैं।

ठीक इसी प्रकार यदि समदध वातावरण में रहने वाले लोग केवल कुछ ही बच्चे पैदा करते हैं, तो उनके ये कम बच्चे उन बच्चों को पछाड़ देंगे जिनके परिवार इतने समृद्ध नहीं थे तथा इनकी आपस की प्रतिस्पर्धा भी कम होगी। इस सिद्धांत के आलोचकों का तर्क है कि पशु और मानव व्यवहार की तुलना नहीं की जा सकती है। वे इसके बजाए यह तर्क देते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन इस घटना को समझाने के लिए पर्याप्त हैं। श्रम-आश्रित परिवारों में बच्चों की बड़ी संख्या एक वरदान के समान होती है।

वे जल्दी काम कर परिवार की आय बढ़ाते हैं। जैसे-जैसे समाज समृद्ध होता जाता है, वैसे-वैसे बच्चे जीवन के लगभग पहले 25-30 सालों तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उर्वरता अधिक होती है तथा देर से विवाह के कारण संतानों की संख्या कम हो जाने की संभावना बनी रहती है।

1. निम्नलिखित में से कौन-सा ऊपर लिखित पाठ्यांश का प्राथमिक उद्देश्य है?

(क) मानव परिवारों के आकार के संबंध में दिए गए उस स्पष्टीकरण की आलोचना जो पूरी तरह से जानवरों की दुनिया से ली गई टिप्पणियों पर आधारित है।

(ख) औद्योगिक क्रांति के बाद अपेक्षित जनसंख्या विस्फोट न होने के कारणों की विवेचना।

(ग) औद्योगिक क्रांति से पहले और बाद में पर्यावरणीय प्रतिबंधों और सामाजिक दृष्टिकोण से परिवार का आकार कैसे प्रभावित हुआ, का अंतर्संबंध दर्शाना।

(घ) परिवार का आकार बढ़ी हुई समृद्धि के साथ घटता है इस तथ्य को समझने के लिए दो वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत करना।

उत्तर :

(घ) परिवार का आकार बढ़ी हुई समृद्धि के साथ घटता है इस तथ्य को समझने के लिए दो वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत करना।

2. पाठ्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा जनसंख्या विस्फोट के विषय में सत्य है?

(क) पश्चिमी देशों में यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि औद्योगीकरण से प्राप्त समृद्धि ने परिवारों को बच्चों की शिक्षा की विस्तारित अवधि को वहन करने का सामर्थ्य प्रदान किया था।

(ख) यह घटना विश्व के उन क्षेत्रों तक सीमित है, जहाँ औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है।

(ग) श्रम आधारित अर्थव्यवस्था में केवल उद्योग के आधार पर ही परिवार का आकार निर्भर रहता है।

(घ) इसकी भविष्यवाणी पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के समय जीवित कुछ लोगों द्वारा की गई थी।

उत्तर :

(घ) इसकी भविष्यवाणी पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के समय जीवित कुछ लोगों द्वारा की गई थी।

3. अंतिम अनुच्छेद निम्नलिखित में कौन-सा कार्य करता है?

(क) यह पहले अनुच्छेद से वर्णित घटना के लिए एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है।

(ख) यह दूसरे अनुच्छेद में प्रस्तुत स्पष्टीकरण की आलोचना करता है।

(ग) यह वर्णन करता है कि समाज के समृद्ध होने के साथ सामाजिक दृष्टिकोण कैसे बदलते हैं।

(घ) यह दूसरे अनुच्छेद में प्रस्तुत घटना की व्याख्या करता है।

उत्तर :

(क) यह पहले अनुच्छेद में वर्णित घटना के लिए एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है।

4. पाठ्यांश में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख औद्योगिक देशों में औसत परिवार का आकार हाल ही में गिरने के एक संभावित कारण के रूप में नहीं किया गया है?

(क) शिक्षा की विस्तारित अवधि।

(ख) पहले की अपेक्षा देरी से विवाह करना।

(ग) बदल हुआ सामाजिक दृष्टिकोण।

(घ) औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में मजदूरों की बढ़ती माँग।

उत्तर :

(घ) औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में मजदूरों की बढ़ती माँग।

5. पाठ्यांश में दी गई कौन-सी जानकारी बताती है कि निम्नलिखित में से किस जानवर के कई बच्चे होने की संभावना है

(क) एक विशाल शाकाहारी जो घास के मैदान में रहता है और अपनी संतानों की भरसक सुरक्षा करता है।

(ख) एक सर्वभक्षी जिसकी आबादी कई छोटे द्वीपों तक सीमित है और जिसे मानव अतिक्रमण से खतरा है।

(ग) एक मांसाहारी जिसका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है, लेकिन उसे भोजन की आपति बनाए रखने के लिए लंबी दरी तय करनी पड़ती है।

(घ) एक ऐसा जीव जो मैदानों और झीलों में कई प्राणियों का शिकार बनता है।

उत्तर :

(घ) एक ऐसा जीव जो मैदानों और झीलों में कई प्राणियों का शिकार बनता है।

33. विज्ञान-शिक्षण के पक्षधरों ने कल्पना की थी कि शिक्षा में इसकी शुरुआत पारंपरिकता, कृत्रिमता और पिछड़ेपन को दूर करेगी। यह सोच पुराने समय से चली आ रही-‘तथ्य प्रचुर पाठ्यचर्या’ जिसके अंतर्गत- आलोचना, चुनौती, सृजनात्मकता व विवेचनात्मकता का अभाव था, आदि के कारण पैदा हो रही थी। मानवतावादियों ने सोचा था कि वैज्ञानिक-पद्धति मध्यकालीन मतवाद के अंधविश्वासों को जड़ से मिटा देगी।

किंतु हमारे शिक्षकों ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं की समझ को भी प्रेमचंद की कहानियों की तरह केवल पढ़ा व रटाकर उन्हें नीरस बना दिया। शिक्षा में विज्ञान-शिक्षण सम्मिलित करने के लिए यह तर्क दिया गया था कि इससे बच्चे विज्ञान की खोजों से परिचित हो सकेंगे तथा अपने वास्तविक जीवन में घट रही घटनाओं के बारे में कुछ सीखेंगे। वे वैज्ञानिक विधि का अध्ययन कर तार्किक रूप से कैसे सोचना है, के कौशल में पारंगत होंगे। इन उद्देश्यों में से केवल पहले ही में एक सीमित सफलता मिली है।

दूसरे व तीसरे में व्यावहारिक रूप से बच्चे कुछ भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। अधिकतर बच्चों से भौतिकी और रसायन विज्ञान के तथ्यों के बारे में कुछ जानने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन वे शायद ही जानते हों कि उनका कंप्यूटर अथवा कार का इंजन कैसे कार्य करते हैं अथवा क्यों उनकी माता जी सब्जी पकाने के लिए उसे छोटे टुकड़ों में काटती हैं जबकि वैज्ञानिक पद्धति में रुचि रखने वाले किसी भी उज्ज्वल लड़के को ये बातें सहज रूप से ही ज्ञात हो जाती हैं।

वैज्ञानिक पद्धति की शिक्षा अधिकांश विद्यालयों में भली प्रकार से नहीं दी जा रही है। दरअसल, शिक्षकों ने अपनी सुविधा और परीक्षा केंद्रित सोच के कारण, यह सुनिश्चित कर लिया है कि छात्र वैज्ञानिक पद्धति न सीख कर ठीक इसका उलटा सीखें, अर्थात वे जो बताएँ, उस पर आँख मूंद कर विश्वास करें और पूछे जाने पर उसे जस का तस परीक्षा में लिख दें।

वैज्ञानिक पद्धति को आत्मसात करने के लिए लंबे व्यक्तिगत अनुभव तथा परिश्रम व धैर्य पर आधारित वैज्ञानिक मूल्यों की आवश्यकता होती है और जब तक इसे संभव बनाने के लिए शैक्षिक या सामाजिक प्रणालियों को बदल नहीं दिया जाता है, वैज्ञानिक तकनीकों में सक्षम केवल कुछ बच्चे ही सामने आएँगे तथा इन तकनीकों को आगे विकसित करने वालों की संख्या इसका भी अंश मात्र ही होगी।

1. लेखक का तात्पर्य है कि शिक्षकों ने

(क) अपने सीमित ज्ञान के कारण विज्ञान पढ़ाने में रुचि नहीं ली है।

(ख) विज्ञान शिक्षा को लागू करने के प्रयासों को विफल किया है।

(ग) बच्चों को अनुभव आधारित ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है।

(घ) मानवतावादियों का समर्थन करते हुए कार्य किया है।

उत्तर :

(ख) विज्ञान शिक्षा को लागू करने के प्रयासों को विफल किया है।

2. स्कूल शिक्षा में विज्ञान शिक्षण के प्रति लेखक का क्या रवैया है?

(क) तटस्थ

(ख) सकारात्मक

(ग) व्यंग्यात्मक

(घ) नकारात्मक

उत्तर :

(घ) नकारात्मक

3. उपर्युक्त पाठ्यांश निम्नलिखित में से किस वशक में लिखा गया होगा?

(क) 1950-60

(ख) 1970-80

(ग) 1980-90

(घ) 2000-10

उत्तर :

(क) 1950-60

4. लेखक वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने में विफलता के लिए निम्नलिखित किस कारक को सबसे अधिक जिम्मेदार ठहराता है?

(क) शिक्षक

(ख) परीक्षा के तरीके

(ग) प्रत्यक्ष अनुभव की कमी

(घ) सामाजिक और शिक्षा-प्रणाली

उत्तर :

(ग) प्रत्यक्ष अनुभव की कमी

5. यदि लेखक वर्तमान समय में आकर विज्ञान-शिक्षण का प्रभाव सुनिश्चित करना चाहे तो निम्नलिखित में से किस प्रश्न के उत्तर में दिलचस्पी लेगा?

(क) क्या छात्र दुनिया के बारे में अधिक जानते हैं?

(ख) क्या छात्र प्रयोगशालाओं में अधिक समय बिताते हैं?

(ग) क्या छात्र अपने ज्ञान को तार्किक रूप से लागू कर सकते हैं?

(घ) क्या पाठ्यपुस्तकों में तथ्याधारित सामग्री बढ़ी है?

उत्तर :

(ग) क्या छात्र अपने ज्ञान को तार्किक रूप से लागू कर सकते हैं?

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()