JAC Board Class 10th Social Science Important Questions History Chapter 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिय

वस्तुनिष्ठ

प्रश्न 1.

विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी?

(क) भारत

(ख) चीन

(ग) जर्मनी

(घ) फ्रांस

उत्तर:

(ख) चीन

2. जापान की सबसे प्राचीन मद्रित पुस्तक थी

(क) डायमण्ड सूत्र

(ख) डायमण्ड पाकेट

(ग) यूनीवर्सल ट्रथ

(घ) ए होली प्लेस

उत्तर:

(क) डायमण्ड सूत्र

3. 18वीं सदी में यूरोप में जनसामान्य के बीच वैज्ञानिक विचारों के प्रसिद्ध होने का निम्नलिखित में से कौन-सा कारण नहीं है?

(क) आइजैक न्यूटन के मुद्रित विचार

(ख) छापेखाने का विकास

(ग) जनता की कार्य (विज्ञान) और कारण में रुचि

(घ) परंपरागत कुलीन वर्गों ने इसका पक्ष लिया

उत्तर:

(ग) जनता की कार्य (विज्ञान) और कारण में रुचि

4. इंग्लैण्ड में पेनी ‘चैपबुक्स’ या एकपैसिया किताबें बेचने वालों को क्या कहा जाता था?

(क) चैपमैन

(ख) सेल्समैन

(ग) बुक्समैन

(घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(क) चैपमैन

5. “हे निरकुंशवादी शासको, अब तुम्हारे काँपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे!” यह किसका कथन था?

(क) लुई सेबेस्तिए मर्सिए का ।

(ख) जेम्स लॉकिंग्टन का

(ग) योहान गुटेनबर्ग का

(घ) मार्कोपोलो का

उत्तर:

(क) लुई सेबेस्तिए मर्सिए का ।

6. बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का सम्पादन किसने किया?

(क) जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने

(ख) वारेन हेस्टिंग्स ने

(ग) विलियम बोल्ट्स ने

(घ) तुलसीदास ने

उत्तर:

(क) जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने

7. तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ?

(क) जयपुर

(ख) मुम्बई ।

(ग) मद्रास

(घ) कलकत्ता

उत्तर:

(घ) कलकत्ता

8. निम्नलिखित में से ‘पंजाब केसरी’ का प्रकाशन किसने किया?

(क) बाल गंगाधर तिलक

(ख) महात्मा गाँधी

(ग) भगतसिंह

(घ) महात्मा गाँधी

उत्तर:

(क) बाल गंगाधर तिलक

रिक्त स्थान पूर्ति सम्बन्धी प्रश्न

निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

1. मुद्रण की सबसे पहली तकनीक …………, जापान और …………… में विकसित हुई।

उत्तर:

चीन, कोरिया,

2. जापान की सबसे पुरानी, 868 ई. में छपी पुस्तक ……….. है।

उत्तर:

डायमंड सूत्र,

3. ………. ने उकियो नामक नई चित्रशैली को जन्म दिया।

उत्तर:

कितागावा उतामारो,

4. गुटेनबर्ग ने ………. का आविष्कार किया।

उत्तर:

जैतून प्रेस,

5. जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने ………. में बंगाल गजट पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया।

उत्तर:

सन् 1780 ई.।

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किस देश में विकसित हुई?

उत्तर:

मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई।

प्रश्न 2.

कैलिग्राफी क्या है ?

उत्तर:

हाथ से बड़े-बड़े सुन्दर व सुडौल अक्षरों में लिखने की कला को कैलिग्राफी (खुशनवीसी) कहते हैं।

प्रश्न 3.

एक लम्बे समय तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा था ?

उत्तर:

एक लम्बे समय तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीनी राजतन्त्र था।

प्रश्न 4.

चीन में प्रिन्ट संस्कृति का नया केन्द्र कौन-सा था ?

उत्तर:

चीन में प्रिन्ट संस्कृति का नया केन्द्र शंधाई था।

प्रश्न 5.

चीनी बौद्ध प्रचारक 768-770 ई. के आस-पास हाथ की छपाई की तकनीक लेकर ………… आए।

उत्तर:

चीनी बौद्ध प्रचारक आस-पास हाथ की छपाई की तकनीक लेकर जापान आए।

प्रश्न 6.

जापान की सबसे पुरानी पुस्तक ‘ डायमण्ड सूत्र ‘ किस वर्ष प्रकाशित हुई ?

उत्तर:

जापान की सबसे पुरानी पुस्तक ‘डायमण्ड सूत्र’ 868 ई. में प्रकाशित हुई।

प्रश्न 7.

एदो शहर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है ?

उत्तर:

एदो शहर को वर्तमान में टोक्यो के नाम से जाना जाता है।

प्रश्न 8.

उकियो (तैरती दुनिया के चित्र) नामक चित्र शैली के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया ?

उत्तर:

कितागावा उतामारो ने उकियो (तैरती दुनिया के चित्र) नामक चित्र शैली के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

प्रश्न 9.

मार्कोपोलो कौन था ?

उत्तर:

मार्कोपोलो इटली का एक महान खोजी यात्री था। वह 1295 ई. में चीन से इटली में वुडब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया था।

प्रश्न 10.

वेलम या चर्मपत्र क्या है ?

उत्तर:

चर्म-पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह वेलम कहलाती है।

प्रश्न 11.

गुटेनबर्ग ने 1448 ई. तक अपना छापने का यंत्र मुकम्मल कर लिया। उसने जो पहली किताब छापी वह थी……….।

अथवा

1448 ई. में योहान गुटेनबर्ग ने कौन-सी पहली पुस्तक छापी थी?

उत्तर:

बाईबिल।

प्रश्न 12.

मार्टिन लूथर कौन था?

अथवा

मार्टिन लूधर कौन था? उसने किन कुरीतियों की आलोचना की?

उत्तर:

मार्टिन लूथर जर्मनी का एक धर्म सुधारक था। उसने कैथोलिक चर्च की बुराइयों की आलोचना की तथा पिच्चानवे स्थापनाओं का लेखन किया। उसके छपे हुए लेखों के कारण धर्म सुधार आन्दोलन प्रारम्भ हुआ।

प्रश्न 13.

पिच्चानवे स्थापनाओं का लेखन किसने किया ?

उत्तर:

मार्टिन लूथर ने पिच्चानवे स्थापनाओं का लेखन किया।

प्रश्न 14.

यह किसने कहा था, “मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, और सबसे बड़ा तोहफा है।”

उत्तर:

यह कथन मार्टिन लूथर का है।

प्रश्न 15.

इन्क्वीजीशन क्या है?

उत्तर:

विधर्मियों की पहचान करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था को इन्क्वीजीशन कहा जाता था।

प्रश्न 16.

इंरस्मस कौन था?

उत्तर:

इंरस्मस लैटिन का एक विद्वान एवं कैथोलिक धर्म-सुधारक था।

प्रश्न 17.

सस्ते कागज पर छापी और नीली जिल्द में बँधी छोटी किताबों ‘बिब्लियोथीक ब्यू’ का चलन किस देश में था?

उत्तर:

फ्रांस में बिब्लियोधीक ब्ल्यू का चलन था।

प्रश्न 18.

“छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है? इससे बन रही जनमत की आँधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा।” यह कथन किसने कहा था?

उत्तर:

फ्रांस के उपन्यासकार लुई सेबेस्तिए मर्सिए ने।

प्रश्न 19.

पेनी मैग्ज़ीन का प्रकाशन कहाँ व किसने किया?

उत्तर:

पेनी मैग्जीन का प्रकाशन इंग्लैण्ड में 1832 1850 ई. के मध्य सोसायटी फॉर द डिफ्यूजन ऑंफ यूजफुल नॉलेज ने किया।

प्रश्न 20.

पेनी मैग्ज़ीन का प्रकाशन मूलतः किस वर्ग के लिए किया गया?

उत्तर:

पेनी मैग्ज़ीन का प्रकाशन मूलतः मजदूर वर्ग के लिए किया गया।

प्रश्न 21.

राममोहन राय ने ‘संवाद कौमुदी’ का प्रकाशन कब किया? अखबारों के नाम बताइए।

उत्तर:

- जाम-ए-जहाँ नामा तथा

- शम्सुल अखबार।

प्रश्न 23.

बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली सम्पूर्ण आत्मकहानी का नाम लिखिए।

उत्तर:

अमार जीबन’ बंगाली भाषा में 1876 ई. में प्रकाशित पहली सम्पूर्ण आत्मकहानी थी।

प्रश्न 24.

सन् 1926 ई़. में बंग महिला शिक्षा सम्मेलन को किस महिला शिक्षाविद् ने सम्बोधित किया?

उत्तर:

सन् 1926 ई. में बंग महिला शिक्षा सम्मेलन को बेगम रोकैया शेखावत ने सम्बोधित किया।

प्रश्न 25.

गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना कब व किसने की?

उत्तर:

गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना 1871 ई. में ज्योतिबा फुले ने की।

प्रश्न 26.

गुलामगिरी’ पुस्तक 1871 ज्योतिबा फुले ने क्यों लिखी थी?

उत्तर:

जाति प्रथा के अत्याचारों को सार्वजनिक करने के लिए ज्योतिबा फुले ने 1871 ई. में ‘गुलामगिर पुस्तक लिखी थी।

प्रश्न 27.

पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है?

उत्तर:

मद्रास के प्रसिद्ध लेखक ई. वी. रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से जाना जाता है।

प्रश्न 28.

बीसवीं सदी के उन दो लेखकों के नाम बताइए जिन्होंने जाति प्रथा के विरोध में अपना लेखन किया?

उत्तर:

- डॉ. भीमराव अम्बेडकर (महाराष्ट्र),

- रामास्वामी नायकर (मद्रास)।

प्रश्न 29.

वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था? इसे कब लागू किया गया?

अथवा

1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्यों लागू किया गया था?

उत्तर:

वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1878 ई. में लागू किया गया। इसके तहत् ब्रिटिश सरकार को भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार-पत्रों में छपे समाचारों और सम्पादकीय को सेंसर करने का अधिकार मिल गया।

लघूत्तरात्मक प्रश्न (SA1)

प्रश्न 1.

चीन मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्यों था?

अथवा

चीनी राजतन्त्र किस प्रकार लम्बे समय तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक बना रहा? उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन के प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक थी। इसलिए चीनी राजतन्त्र इन परीक्षाओं के लिए विशाल मात्रा में पुस्तकें छपवाता था। सोलहवीं शताब्दी में सिविल सेवा परीक्षा देने वालों की संख्या में वृद्धि हुई फलस्वरूप छपी हुई पुस्तकों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ गई। इसलिए चीन एक लम्बे समय तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक देश था।

प्रश्न 2.

कितागावा उतामारो कौन था? उसका क्या योगदान है? संक्षेप में बताइए।

उत्तर:

कितागावा उतामारो एक चित्रकार था। उसका जन्म 1753 ई. में एदो (वर्तमान में टोक्यो) में हुआ था। उतामारो ने ‘उकियो (तैरती दुनिया के चित्र) नाम की एक नयी चित्रकला शैली में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें आम शहरी का चित्रण किया गया। इनकी छपी प्रतियाँ यूरोप और अमेरिका पहुँचीं। इस चित्र शैली ने माने, मोने व वान गाँग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया।

प्रश्न 3.

हस्तलिखित पांडुलिपियों की क्या कमियाँ थीं?

अथवा

यूरोप में वुडब्लॉक प्रिन्टिंग क्यों लोकप्रिय हुई?

अथवा

यूरोप में 14वीं सदी के दौरान पांडुलिपियाँ, किताबों की बढ़ती माँग को पूरा क्यों नहीं कर सकीं?

उत्तर:

- हस्तलिखित पांडुलिपियों से बढ़ती हुई पुस्तकों की मांग पूरी नहीं हो सकती थी।

- हस्तलिखित पाण्डुलिपियों की नकल उतारना बहुत खर्चीला, श्रमसाध्य एवं समय साध्य व्यवसाय था।

- पांडुलिपियाँ प्रायः नाजुक होती थीं तथा उनके लाने ले जाने, रखरखाव में बहुत अधिक कठिनाइयाँ थीं इसलिए उनका चलन सीमित रहा। उपयुक्त समीकरणों के अलावा पुस्तकों की बढ़ती हुई माँग के कारण वुडब्लॉक प्रिन्टिग (तख्ती की छपाई) लोकप्रिय होती गयी।

प्रश्न 4.

छापेखाने के आविष्कार ने पढ़ने की संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया?

अथवा

“छापेखाने के आविष्कार से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ।” कथन की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

छापेखाने के आविष्कार ने पढ़ने की संस्कृति को निम्न प्रकार से प्रभावित किया:

- इसने किताब निर्माण की लागत को कम कर दिया तथा पर्याप्त मात्रा में किताबें छपने लगी।

- इसने पढ़ने की एक नयी संस्कृति को जन्म दिया। पूर्व में लोग सुनने वाले थे अब पढ़ने वाले हो गये।

- जो लोग पढ़ नहीं सकते थे उनके लिए प्रकाशकों ने लोकप्रिय गीत, लोकगीत, लोककथाएँ एवं चित्रात्मक किताबें छापना प्रारम्भ कर दिया। इन सब चीजों ने एक नये पाठक वर्ग को जन्म दिया।

प्रश्न 5.

“मुद्रण के कारण वैज्ञानिक व दार्शनिक भी आम जनता की पहुँच से बाहर नहीं रहे।” कथन को स्पष्ट कीजिए।

अथवा

मुद्रण ने वैज्ञानिकों एवं दार्शनिकों के विचारों से जनता को किस प्रकार अवगत कराया ?

उत्तर:

- वैज्ञानिक तथा दार्शनिक भी अब आम जनता की पहुँच से बाहर नहीं रहे,

- प्राचीन तथा मध्यकालीन ग्रन्थ एकत्रित किये गये तथा नक्शों के साथ-साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गये,

- जब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिक अपने आविष्कारों को प्रकाशित करने लगे तो उनके लिए विज्ञान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था।

प्रश्न 6.

मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार फ्रांसीसी क्रान्ति के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न की?

उत्तर:

मुद्रण संस्कृति ने निम्न प्रकार से फ्रांसीसी क्रान्ति के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न की

- मुद्रण संस्कृति के कारण ज्ञानोदय के चिन्तकों के विचारों का बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार हुआ।

- मुद्रण संस्कृति ने वाद-विवाद की नयी संस्कृति को जन्म दिया।

- इसने राजशाही तथा उसकी नैतिकता की भरपूर आलोचना की।

प्रश्न 7.

सत्रहवीं व अठारहवीं शताब्दी में यूरोप में लोगों में पढ़ने का जुनून कैसे पैदा हो गया?

उत्तर:

निम्नलिखित कारणों से सत्रहवीं व अठारहवीं शताब्दी में यूरोप के लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हो गया

- सत्रहवीं व अठारहवीं शताब्दी में चर्च ने बहुत बड़ी संख्या में गाँवों में विद्यालयों की स्थापना की ताकि किसानों व कारीगरों को शिक्षित किया जा सके।

- यूरोप के कई भागों में साक्षरता दर 60 से 80 प्रतिशत तक पहुँच गयी थी।

- मुद्रकों ने अधिक संख्या में सस्ती पुस्तकें छापना प्रारम्भ कर दिया।

- पुस्तक विक्रेताओं ने गाँव-गाँव जाकर छोटी-छोटी पुस्तकें बेचने वाले फेरी वालों को भी नियुक्त किया।

प्रश्न 8.

यूरोप ज्ञानोदय के चिन्तकों द्वारा मुद्रण के माध्यम से कौन-से विचारों को लोकप्रिय बनाया गया? संक्षेप में बताइए।

उत्तर:

ज्ञानोदय के चिन्तकों द्वारा मुद्रण के माध्यम से निम्नलिखित विचारों को लोकप्रिय बनाया गया

- ज्ञानोदय चिन्तकों ने अपने लेखन के माध्यम से परम्परा, अन्धविश्वास एवं निरंकुशवाद पर आलोचनात्मक टिप्पणियाँ प्रकाशित की।

- इन विचारकों ने स्थापित रीति-रिवाजों के स्थान पर विवेक के शासन पर जोर दिया।

- उन्होंने लोगों से माँग की कि प्रत्येक वस्तु को तर्क व विवेक की कसौटी पर ही परखा जाए।

- इन चिन्तकों ने चर्च की तथाकथित पवित्र धार्मिक सत्ता एवं राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परम्परा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया।

प्रश्न 9.

यूरोप में मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार वाद-विवाद एवं संवाद की नयी संस्कृति को जन्म दिया?

उत्तर:

मुद्रण संस्कृति ने निम्नलिखित प्रकार से वाद-विवाद एवं संवाद की नयी संस्कृति को जन्म दिया

- छपाई ने वाद-विवाद संवाद की नयी संस्कृति को जन्म दिया, इससे समस्त पुराने मूल्य, संस्थाओं एवं नियमों पर आम जनता के बीच चर्चा शुरू हो गयी तथा उनके पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला प्रारम्भ हो गया।

- मुद्रण संस्कृति के माध्यम से सामाजिक क्रान्ति के नये विचारों ने जन्म लिया।

प्रश्न 10.

उलेमा कौन थे? वे चिन्तित क्यों थे?

उत्तर:

इस्लामी कानून एवं शरीयत के विद्वान उलेमा कहलाते थे। उत्तर भारत में उलेमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिन्तित थे। उन्हें डर था कि कहीं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन धर्मान्तरण को बढ़ावा न दे अथवा मुस्लिम कानून न बदल डाले। इससे निबटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का उपयोग करते हुए धर्म ग्रन्थों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे तथा धार्मिक समाचार-पत्र व गुटके प्रकाशित किए।

प्रश्न 11.

रशसुन्दरी देवी के बारे में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

रशसुन्दरी देवी पूर्वी बंगाल की निवासी थीं जिनका विवाह उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में हुआ था। इन्होंने रसोई में छिप-छिपकर पढ़ना सीखा। इन्होंने ‘आमार जीबन’ नामक आत्मकथा लिखी जो 1876 ई. में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित प्रथम सम्पूर्ण आत्मकहानी थी। रशसुन्दरी देवी द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा ‘आमार जीबन’ के प्रति लोगों में बहुत कौतूहल था। 1876 ई. में प्रकाशित हुई इस आत्मकथा को पाठकों द्वारा बहुत अधिक पसन्द किया गया।

लघूत्तरात्मक प्रश्न (SA)

प्रश्न 1.

“17वीं सदी तक आते-आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने-फूलने से छपाई के प्रयोग में भी विविधता आई।” कथन को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

17वीं सदी तक आते-आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने-फूलने से मुद्रित सामग्री का प्रयोग करने वाले केवल विद्वान एवं अधिकारी ही नहीं रहे बल्कि व्यापारी भी अपने दैनिक कारोबार की जानकारी देने के लिए मुद्रित सामग्री का प्रयोग करने लगे। अब पढ़ना भी एक शौक बन गया। नये पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएँ, आत्मकथाएँ, शास्त्रीय साहित्यिक रचनाओं के संकलन एवं रूमानी नाटक पसन्द थे। धनिक वर्ग की महिलाओं ने पढ़ना प्रारम्भ कर दिया।

कुछ महिलाओं ने अपने द्वारा रचित काव्य एवं नाटक भी प्रकाशित करवाये। पढ़ने की यह नई संस्कृति एक नवीन तकनीक के साथ आई। 19वीं सदी के अन्त में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियाँ स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक एवं मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ। पश्चिमी शैली के विद्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला शंघाई प्रिन्ट संस्कृति का एक नया केन्द्र बन गया। हाथ की छपाई का स्थान अब धीरे-धीरे मशीनी या यान्त्रिक छपाई ने ले लिया।

प्रश्न 2.

जापान में मुद्रण के विकास को संक्षेप में बताइए।

अथवा

जापान में हाथ से छपाई की तकनीक कैसे प्रारंभ हुई?

उत्तर:

जापान में मुद्रण के विकास को निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

- चीनी बौद्ध प्रचारक 768-770 ई. के आस-पास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए।

- 868 ई. में जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक ‘डायमण्ड सूत्र’ का प्रकाशन हुआ जिसमें पाठ के साथ-साथ काठ पर खुदे चित्र थे।

- जापान में तस्वीरें सामान्यतया वस्त्रों, ताश के पत्तों एवं कागज के नोटों पर बनाई जाती थीं।

- मध्यकालीन जापान में कवि एवं गद्यकारों की तस्वीरें भी छपती थीं। इस समय पुस्तकें सस्ती व सर्वसुलभ थीं।

- अठारहवीं शताब्दी के अन्त में एदो (वर्तमान टोक्यो) के शहरी क्षेत्रों की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता चलता है जिसमें चायघर के मजमों, कलाकारों एवं तवायफों को देख सकते हैं।

- हाथ से मुद्रित तरह-तरह की सामग्री-महिलाओं, संगीत के साजों, हिसाब-किताब, चाय अनुष्ठान, शिष्टाचार, फूलसाजी व रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय एवं दुकानें भरी हुई थीं।

प्रश्न 3.

उन्नीसवीं सदी में यूरोप में बच्चों और महिलाओं के रूप में किस तरह नये पाठक वर्ग में तेजी से वृद्धि हुई ? संक्षेप में बताइए।

अथवा

19वीं सदी में यूरोप में किस तरह नये पाठक वर्ग का निर्माण हुआ?

उत्तर:

- उन्नीसवीं सदी के अन्त में यूरोप में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। बहुत बड़ी संख्या में बच्चों की पुस्तकों का प्रकाशन आरम्भ हुआ। अत: बच्चे भी एक नये एवं बड़े पाठक वर्ग के रूप में उभरकर सामने आये।

- उन्नीसवीं सदी में ही पेनी मैगजीन्स या एक पैसिया पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ हुआ। ये पत्रिकाएँ महिलाओं में बहुत अधिक लोकप्रिय हुईं। उपन्यासों व घर-गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाओं ने भी महिलाओं में लोकप्रियता पायी। महिलाएँ इन साहित्यों के एक बड़े पाठक वर्ग के रूप में उभरकर सामने आयीं।

- 17वीं सदी में जो किराये पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय स्थापित हुए थे उनका 19वीं सदी में उपयोग बढ़ा। इनका उपयोग सफेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों एवं निम्नवर्गीय लोगों को शिक्षित करने में किया गया। ये पुस्तकालय इन वर्गों में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गये।

प्रश्न 4.

यूरोप में मुद्रण ने राजशाही और उसकी नैतिकता का मज़ाक किस प्रकार उड़ाया?

अथवा

यूरोप में मुद्रण ने राजशाही के विरुद्ध विद्रोह की भावना विकसित करने में किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वाह किया ? संक्षेप में बताइए।

उत्तर:

यूरोप में मुद्रण ने राजशाही के विरुद्ध विद्रोह की भावना विकसित करने में निम्न प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वाह किया

- मुद्रण ने ऐसे साहित्यों की बाजार में भरमार कर दी थी जिसमें राजशाही और उसकी नैतिकता की कठोर आलोचना की गई थी। इसमें पारम्परिक सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रश्न उठाए गए थे।

- यूरोप में मुद्रण ने राजशाही और उसकी नैतिकता का भरपूर मज़ाक उड़ाया तथा अनेक कार्टूनों व व्यंग्य चित्रों को छापा।

- तत्कालीन समय के कार्टून तथा व्यंग्य चित्रों में यह जनसन्देश छिपा हुआ था कि राजशाही विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है। वहीं दूसरी ओर आम जनता घोर कठिनाइयों में फंसी हुई है।

- राजशाही के विरुद्ध सन्देशों से भरे हुए इन साहित्यों को गोपनीय तरीकों से लोगों तक पहुँचाया गया। इससे आम जनता अवगत हुई और उनमें राजशाही के विरुद्ध विद्रोह की भावना विकसित हुई।

प्रश्न 5.

उन्नीसवीं सदी में यूरोप में मुद्रण संस्कृति में कौन-कौन से नये तकनीकी परिष्कार हुए?

अथवा

अठारहवीं शताब्दी के पश्चात् यूरोप में मुद्रण में नये विकासों को संक्षेप में बताइए।।

उत्तर:

- अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक प्रेस में धातुओं का प्रयोग होने लगा था।

- सम्पूर्ण उन्नीसवीं शताब्दी में छापेखाने की तकनीक में निरन्तर सुधार होते रहे।

- न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम. हो द्वारा शक्तिचालित बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया गया जिससे प्रति घण्टे 8000 प्रतियाँ छप सकती थी। इसका प्रयोग यूरोप में होने लगा। (iv) 19वीं सदी के अन्त में ऑफसेट प्रेस का विकास हुआ जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा।

- कुछ नयी चीजों का विकास हुआ जिनमें कागज डालने की विधि में सुधार, प्लेट की गुणवत्ता में सुधार, स्वचालित पेपर रील एवं रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियन्त्रण का प्रयोग आदि सम्मिलित थे।

प्रश्न 6.

भारत में मुद्रण युग से पहले पांडुलिपियों को तैयार करने की क्या परम्परा थी? उनको किस प्रकार रखा जाता था? संक्षेप में बताइए।

अथवा

भारत में मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियाँ।

अथवा

मुद्रण युग से पहले भारत में सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे? भारत में मुद्रण तकनीक का चलन किस प्रकार प्रारम्भ हुआ?

उत्तर:

भारत में मुद्रण युग से पहले पांडुलिपियों को तैयार करने की परम्परा एवं उनको रखने की प्रक्रिया को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट किया जा सकता है

- भारत में मुद्रण के आगमन से पहले संस्कृत, अरबी, फारसी एवं विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियाँ तैयार करने की पुरानी और समृद्ध परम्परा थी।

- पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों अथवा हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थीं। कभी-कभी पांडुलिपियों के पन्नों में सुन्दर चित्र भी बनाये जाते थे।

- पांडुलिपियों के पन्नों को संरक्षित करने एवं उन्हें किताब जैसा आकार देने के लिए या तो लकड़ी की तख्तियों के मध्य रख दिया जाता था या फिर उन्हें सिलकर बाँध दिया जाता था।

- पांडुलिपियाँ बहुत ही नाजुक व महँगी होती थीं। अतः उन्हें सावधानी से पकड़ना होता था।

- पांडुलिपियों के अलग-अलग तरीके से लिखे जाने के कारण पांडुलिपियों को पढ़ना भी आसान नहीं होता था। इसीलिए इनका व्यापक दैनिक उपयोग नहीं होता था।

प्रश्न 7.

19वीं शताब्दी के भारत में मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित किया? स्पष्ट कीजिए।

अथवा

19वीं शताब्दी के भारत में मुद्रण संस्कृति का महिलाओं के जीवन पर प्रभाव बताइए।

उत्तर:

19वीं शताब्दी के भारत में मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित किया

- महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया। महिलाओं की जिन्दगी और उनकी भावनाओं पर गम्भीरता से पुस्तकें लिखी गयीं।

- मध्यम वर्ग की महिलाएं पहले की तुलना में पढ़ने में अधिक रुचि लेने लगी।

- 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े-बड़े शहरों में विद्यालय खुलने लगे तो उदारवादी पिता और पति महिलाओं को पढ़ने के लिए विद्यालयों में भेजने लगे।

- कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को स्थान देना प्रारम्भ कर दिया। महिला लेखिकाओं ने महिला शिक्षा की जरूरत पर अनेक लेख लिखे।

- कुछ महिला लेखिकाओं जैसे कैलाशवासिनी देवी, रशसुन्दरी देवी, ताराबाई शिंदे एवं पण्डिता रमाबाई ने महिलाओं के दयनीय जीवन के बारे में विस्तार से लिखा। उन्होंने आत्मकथा तथा उपन्यास लिखे, जिनमें महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा की।

- आरम्भिक बीसवीं शताब्दी में महिलाओं द्वारा सम्पादित कुछ ऐसी पत्रिकाएँ भी र्थी जिनमें विभिन्न मुद्दों; जैसे-महिला शिक्षा, विधवा जीवन, विधवा पुनर्विवाह एवं राष्ट्रीय आन्दोलन आदि पर लिखा गया।

प्रश्न 8.

जानी-पानी लेखिका बेगम रोकैया शेखावत हुसैन ने धर्म के नाम पर महिलाओं को पढ़ने से रोकने पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की?

उत्तर:

बेगम रोकैया शेखावत हुसैन एक विख्यात शिक्षाविद् एवं लेखिका थीं। उन्होंने मुस्लिम समाज में व्याप्त रूढ़ियों का खुलकर विरोध किया। उन्होंने ऐसे दकियानूसी मुसलमानों की आलोचना की जिनको लगता था कि उर्दू के रूमानी अफसाने पढ़कर मुस्लिम महिलाएँ बिगड़ जायेंगी। उन्होंने 1926 ई. में बंग महिला शिक्षा सम्मेलन को सम्बोधित किया। इस सम्मेलन में उन्होंने धर्म के नाम पर महिलाओं को पढ़ने से रोकने के लिए पुरुषों की आलोचना की।

उन्होंने कहा कि पुरुषों का यह कहना पूर्णरूपेण गलत है कि शिक्षित महिलाएँ उदंड हो जायेंगी। उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जो अपने को मुसलमान बताते हैं तथा इस्लाम द्वारा महिलाओं को बराबरी का हक देने के बुनियादी नियम के विरुद्ध भी जाते हैं। यदि मुसलमान पुरुष पढ़-लिखकर नहीं भटकते तो महिलाएँ कैसे भटक जाएँगी। इस तरह उन्होंने महिलाओं को शिक्षित किये जाने की वकालत की।

प्रश्न 9.

“उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में विभिन्न छपी हुई पुस्तिकाओं एवं निबन्धों में जातिगत भेदभाव का मुद्दा उछलने लगा था।” उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

अथवा

“भारत में 19वीं सदी के अन्त में जाति भेद के बारे में तरह-तरह की मुद्रित पुस्तिकाओं और निबन्धों में लिखा जाने लगा था।” इस कथन की पुष्टि दो उपयुक्त उदाहरणों द्वारा दीजिए।

उत्तर:

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में विभिन्न छपी हुई पुस्तिकाओं एवं निबन्धों में जातिगत भेदभाव का मुद्दा उछलने लगा था। यह निम्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट है

1. निम्न जातीय आन्दोलनों के मराठी प्रणेता समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी (1871 ई.) में अन्यायपूर्ण जाति-व्यवस्था के बारे में लिखा।

2. बीसवीं शताब्दी में महाराष्ट्र के डॉ. भीमराव अम्बेडकर एवं मद्रास के ई. वी. रामास्वामी नायकर जो पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे, जैसे लोगों ने जाति-व्यवस्था के विषय में विस्तार से लिखा। इन लेखकों द्वारा लिखे गये विचार समस्त भारत में पढ़े जाते थे। स्थानीय विरोध आन्दोलनों एवं सम्प्रदायों ने भी कई प्रकार की लोकप्रिय पत्रिकाएँ एवं पुस्तिकाएँ प्रकाशित की जिनमें प्राचीन धर्मग्रन्थों की आलोचना करते हुए नये और न्यायपूर्ण समाज का भविष्य रचने की वकालत की गई थी।

प्रश्न 10.

प्रेस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध का राष्ट्रवादी गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ा?

उत्तर:

1878 ई. में लागू वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के माध्यम से प्रेस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध का राष्ट्रवादी गतिविधियों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा

- ब्रिटिश शासन द्वारा लगातार नियन्त्रण रखने एवं दमनकारी कार्यवाही करने के बावजूद देश के सभी भागों में देसी सनापार-पत्रों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती चली गयी।

- राष्ट्रवादी समाचार-पत्रों ने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग एवं राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार करना जारी रखा। इन समाचार-पत्रों ने स्वदेशी आन्दोलन का समर्थन किया।

- ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रवादी गतिविधियों पर नियन्त्रण की सभी कोशिशों का उग्र विरोध हुआ।

- जब बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार ‘केसरी’ में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति का विरोध करने के साथ-साथ इस सरकार द्वारा पंजाब के क्रान्तिकारियों को कालापानी की सजा दिये जाने का विरोध किया तो 1908 ई. में उन्हें जेल में बन्द कर दिया गया। इसका सम्पूर्ण देश में व्यापक विरोध हुआ।

- प्रेस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध एवं राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी की आम भारतीय जनता में खुलकर प्रतिक्रिया हुई। देशभर में विरोध प्रदर्शनों का आयोजन हुआ।

निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

चीन में मुद्रण के इतिहास को विस्तार से समझाइए।

उत्तर:

चीन में मुद्रण के इतिहास को निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

- मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान व कोरिया देश में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से होती थी।

- लगभग 594 ई. से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर पुस्तकें छापा जाना प्रारम्भ किया गया।

- चूँकि पतले, छिद्रित कागज के दोनों ओर छपाई संभव नहीं थी इसलिए पारम्परिक चीनी पुस्तकें एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के पश्चात् सिलकर बनायी जाती थीं। (iv) चीन में पुस्तकों को सुलेखन करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुशनवीसी होते थे जो हाथ से बड़े बड़े सुन्दर सुडौल अक्षरों में सही-सही कलात्मक लिखाई करते थे।

- एक लम्बे समय तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र रहा था। सिविल सेवा परीक्षा में नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशाल थी। चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी संख्या में पुस्तकें छपवाता था।

- 16वीं शताब्दी में सिविल सेवा परीक्षा देने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। अतः पुस्तकें भी उसी अनुपात में अधिक संख्या में छापी गयीं।

- 17वीं शताब्दी तक आते-आते चीन में नगरीय संस्कृति के विस्तार से छपाई के उपयोग में भी विविधता आयी! अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता केवल विद्वान एवं अधिकारी ही नहीं थे बल्कि व्यापारी भी अपने कारोबार की दैनिक जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का प्रयोग करने लगे।

- चीन में पढ़ना एक शौक बन गया था। नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएँ, शास्त्रीय, साहित्यिक कृतियों के संकल्प एवं रूमानी नाटक पसंद थे।

- धनिक वर्ग की महिलाओं ने पढ़ना प्रारम्भ कर दिया। कुछ महिलाओं ने स्वरचित काव्य और नाटक भी छापे।

- चीन में पढ़ने की एक नई संस्कृति, एक नई तकनीक के साथ आई। 19वीं सदी के अन्त में पश्चिम शक्तियों द्वारा अपनी चौकियाँ स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीन प्रेस का भी आयात हुआ।

- पश्चिमी शैली के विद्यालयों की जरूरतों को पूरा करने वाला शंघाई प्रिंट संस्कृति का नया केन्द्र बन गया। हाथ की छपाई के स्थान पर अब धीरे-धीरे मशीनी या यांत्रिक छपाई का विकास होना प्रारम्भ हो गया।

- चीनी बौद्ध प्रचारकों ने इस छपाई की तकनीक को जापान सहित अन्य देशों में फैलाया।

प्रश्न 2.

यूरोप में मुद्रण संस्कृति का कैसे विकास हुआ? विस्तारपूर्वक समझाइए। उत्तर-यूरोप में मुद्रण संस्कृति के विस्तार को निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

1. चीन से कागज़ का आगमन:

वर्षों से चीन से रेशम और मसाले, रेशम मार्ग से यूरोप को भेजे जाते थे। 11वीं सदी में चीनी कागज रेशम मार्ग से यूरोप पहुँचा।

2. यात्रियों तथा खोजकर्ताओं की भूमिका:

1295 ई. में मार्कोपोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में कई वर्षों तक खोज करने के पश्चात् चीन से वुडब्लॉक (काठ की तख्ती) वाली छपाई की तकनीक को साथ लेकर इटली लौटा। अब इटली के लोग भी तख्ती की छपाई से पुस्तकें छापने लगे। छपाई की यह तकनीक यूरोप के अन्य भागों में भी प्रचलित हो गयी।

3. वुडब्लॉक प्रिंटिंग (तख्ती की छपाही):

पुस्तकों की माँग बढ़ने के साथ-साथ समस्त यूरोप के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में इनका निर्यात करने लगे। जगह-जगह पुस्तक मेलों का आयोजन होने लगा, लेकिन पुस्तकों की बढ़ती हुईं माँग की पूर्ति होना हस्तलिखित पांडुलिपियों से सम्भव नहीं था। इनके लाने-ले-जाने व रखरखाव में अनेक मुश्किलें थीं। अत: वुडब्लॉक प्रिंटिंग लोकप्रिय होने लगी। पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में यूरोप में कपड़ा छापने, ताश के पत्ते छापने एवं संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापने के लिए वुडब्लॉक मुद्रण का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा।

4. योहान गुटेनबर्ग एवं प्रिंटिंग प्रेस:

यूरोप में अधिक मात्रा में पुस्तकें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की आवश्यकता थी। ऐसी छपाई करना एक नई तकनीक के आविष्कार से ही सम्भव था। स्ट्रॉसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने 1448 ई. में अपने ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करके जैतून प्रेस का निर्माण किया जो प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बना। गुटेनबर्ग ने अपनी प्रेस में सर्वप्रथम बाईबिल छापी। बाईबिल की 180 प्रतियों के निर्माण में उसे तीन वर्ष लगे। यह उस समय के हिसाब से एक तीव्र उपलब्धि थी।

5. छापेखानों की संख्या में वृद्धि:

1450 से 1550 ई. के मध्य यूरोप के अधिकांश देशों में छापेखानों की स्थापना की जा चुकी थी। जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देशों में जाकर नए छापेखाने खुलवाया करते थे। छापेखानों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ पुस्तक उत्पादन में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई और यह वृद्धि आगामी वर्षों में होती ही चली गयी। हाथ की छपाई के स्थान पर यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण क्रान्ति सम्भव हुई।

प्रश्न 3.

योहान गुटेनबर्ग कौन था? गुटेनबर्ग ने मुद्रण क्रान्ति को कैसे सम्भव बनाया?

अथवा

प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? उसने प्रिंट तकनीक का विकास कैसे किया? पथवा मुद्रण क्रांति में योहान गुटेनबर्ग के योगदान को विस्तार से बताइए। इसका क्या प्रभाव पड़ा ?

उत्तर:

योहान गुटेनबर्ग स्ट्रॉसबर्ग का निवासी था। इनके पिता एक व्यापारी थे। गुटेनबर्ग खेती की एक बड़ी रियासत में पलकर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही जैतून से तेल निकालने की मशीन को देखा करता था। आगे चलकर गुटेनबर्ग ने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी तथा अंत में उसने शीशे को मनवांछित आकृतियों में गढ़ने की कला को सीखा। मुद्रण क्रान्ति में गुटेनबर्ग का योगदान:

1. योहान गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके नवीन आविष्कार किया, जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और साँचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया।

2. गुटेनबर्ग ने 1448 ई. में अपने इस यंत्र को पूर्ण कर लिया था। इस यंत्र से उसने सर्वप्रथम बाईबिल का प्रकाशन किया। बाईबिल की लगभग 180 प्रतियाँ बनाने में उसे तीन वर्ष लगे जो उस समय के हिसाब से बहुत अधिक तीव्र कार्य था। गुटेनबर्ग प्रेस एक घंटे में एक तरफा 250 पन्ने छाप सकती थी। प्रभाव:

- गुटेनबर्ग प्रेस द्वारा पुस्तकें छापने की यह नई तकनीक हाथ से पुस्तकें छापने की तकनीक की जगह नहीं ले पाई।

- 1450 से 1550 ई. के मध्य यूरोप के अधिकांश देशों में छापेखाने लग गये थे।

- जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देशों में जाकर नए छापेखाने खुलवाने लगे। छपाईखानों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ पुस्तकों के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई। ।

- 15वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में यूरोप के बाजारों में 2 करोड़ मुद्रित पुस्तकें आयीं। यह संख्या सोलहवीं शताब्दी में बढ़कर 20 करोड़ तक पहुँच गयी।

- हाथ की छपाई के स्थान पर यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण क्रान्ति सम्भव हुई।

प्रश्न 4.

मुद्रण क्रान्ति से आप क्या समझते हैं? इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए।

अथवा

मुद्रण क्रांति के धार्मिक प्रभावों की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

मुद्रण क्रान्ति से अभिप्राय:

छापेखाने के आविष्कार से बड़े पैमाने पर पुस्तकों का छपना प्रारम्भ हो गया। छपाई से पुस्तकों की कीमतें गिरी । पुस्तकों के उत्पादन में लगने वाले समय व श्रम में कमी आयी। बाजार में पुस्तकों की उपलब्धता में तीव्र गति से वृद्धि हुई तथा पाठक वर्ग भी बढ़ गया। इसे ही मुद्रण क्रांति कहा जाता है। छापेखाने का आविष्कार केवल तकनीकी दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का सूचक नहीं था।

पुस्तक उत्पादन के नये तरीकों ने लोगों की जिन्दगी बदल दी। इसके परिणामस्वरूप सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता से उनका सम्बन्ध ही परिवर्तित हो गया। इससे लोक-चेतना बदली और वस्तुओं को देखने का दृष्टिकोण भी परिवर्तित हो गया। मुद्रण क्रान्ति का प्रभाव-मुद्रण क्रान्ति के प्रभाव को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट कर सकते हैं

1. नये पाठक वर्ग का उदय:

छापेखाने के आगमन से एक नये पाठक वर्ग का उदय हुआ। छापेखाने के आविष्कार के कारण बड़े पैमाने पर पुस्तकों का छापना सम्भव हो गया। बाजार में पुस्तकों की भरमार हो गयी तथा पाठक वर्ग की संख्या बढ़ती गई। पुस्तकों तक पहुँचना आम जनता के लिए आसान हो गया था। पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई।

अब तक सामान्य लोग मौखिक संसार में जीते थे। वे धार्मिक पुस्तकों का वाचन सुनते थे। गाथा-गीत उनको पढ़कर सुनाये जाते थे। ज्ञान का मौखिक लेन-देन भी होता था। अब पुस्तकें समाज के अधिकाधिक लोगों तक पहुँच सकती थीं। यदि पहले की जनता श्रोता थी तो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई थी।

2. विचारों का व्यापक प्रचार:

प्रसार-छापेखाने के आविष्कार से लोगों के विचारों का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ तथा विभिन्न विषयों पर तर्क-वितर्क के द्वार खुले, अब लोग विभिन्न विषयों पर आसानी से वाद-विवाद कर सकते थे। स्थानीय सत्ता के विचारों से असहमति व्यक्त करने वाले लोग भी अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए सन्देशों के माध्यम से वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए तैयार कर सकते थे अथवा कोई कार्यवाही करने के लिए भी प्रेरित कर सकते थे।

मार्टिन लूथर ने मुद्रण क्रान्ति की प्रशंसा की तथा कहा कि “मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन और सबसे बड़ा तोहफ़ा है।” कई इतिहासकारों के अनुसार मुद्रण ने एक नया बौद्धिक माहौल बनाया है तथा इससे धर्म-सुधार आन्दोलन के नये विचारों के प्रसार में सहायता प्राप्त हुई।

3. धर्म की अलग:

अलग व्याख्याओं से परिचित होना-छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर ही कम शिक्षित लोग धर्म की अलग-अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। कई लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों में उपलब्ध किताबों को पढ़कर बाईबिल के नये अर्थ लगाने शुरू कर दिये तथा उन्होंने ईश्वर व सृष्टि के बारे में नये-नये विचार बनाये।

प्रश्न 5.

“मुद्रण क्रान्ति के पश्चात् यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया।” कथन की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

मुद्रण क्रान्ति के पश्चात् यूरोपीय लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हो गया, जिसके निम्न कारण थे

1. स्कूलों का प्रसार तथा साक्षरता वृद्धि:

सत्रहवीं तथा अठारहवीं सदी में विभिन्न सम्प्रदायों के चर्चों ने गाँवों में स्कूल खोले तथा किसानों व कारीगरों को शिक्षित करने लगे जिससे यूरोप के अधिकांश देशों में साक्षरता में वृद्धि हो गयी। कुछ देशों में तो साक्षरता 60 से 80 प्रतिशत तक हो गयी थी। यूरोप के देशों में साक्षरता वृद्धि व स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जुनून उत्पन्न हो गया। अतः जनता को पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए मुद्रकों ने पर्याप्त संख्या में पुस्तकें छापना प्रारम्भ कर दिया।

2. विविध प्रकार के साहित्य की छपाई:

यूरोप में नये पाठक वर्ग की रुचि को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रकार का साहित्य छपने लगा। नये पाठक वर्ग की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए पुस्तक विक्रेताओं ने गाँव-गाँव जाकर छोटी-छोटी पुस्तकें बेचने वाले फेरीवालों को नियुक्त किया। ये पुस्तकें मुख्यतः पंचांग के अतिरिक्त लोक गाथाओं एवं लोग गीतों की हुआ करती थीं।

3. मनोरंजन प्रधान पुस्तकों की छपाई:

पाठकों की रुचि को देखते हुए प्रकाशकों ने मनोरंजन प्रधान पुस्तकों की छपाई करना भी प्रारम्भ कर दिया। ऐसी पुस्तकें बहुत सस्ती थीं जिन्हें गरीब लोग भी पढ़ सकते थे। ऐसी पुस्तकों में इंग्लैण्ड की पेनी मैग्जीन्स या एक पैसिया पुस्तकें तथा फ्रांस की बिब्लियोथीक ब्ल्यू आदि प्रमुख थीं।

4. प्रेम कहानियाँ तथा ऐतिहासिक पुस्तकों की छपाई:

मनोरंजन प्रधान पुस्तकों के अतिरिक्त यूरोपीय प्रकाशकों द्वारा चार-पाँच पृष्ठों की प्रेम कहानियाँ भी छापी जाती थीं। कुछ अतीत की गाथाएँ भी छापी जाती थीं जिन्हें इतिहास कहते थे।

5. पत्रिकाओं की छपाई:

अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से यूरोप में पत्रिकाओं का प्रकाशन भी शुरू हो गया। इन पत्रिकाओं की विषय सामग्री में समकालीन घटनाओं के वर्णन के साथ-साथ मनोरंजनात्मक सामग्री भी होती थी।

6. विज्ञान व दर्शन सम्बन्धी पुस्तकों की छपाई:

यूरोप में मुद्रण-क्रान्ति के विस्तार के साथ-साथ विज्ञान व दर्शन सम्बन्धी पुस्तकों का प्रकाशन भी होने लगा। प्राचीन तथा मध्यकालीन ग्रन्थों का संकलन किया गया तथा मानचित्रों के साथ-साथ वैज्ञानिक खोजें भी बड़ी मात्रा में छापी गईं। न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के आविष्कारों के छपने के पश्चात् विज्ञान की पुस्तकें पढ़ने वाला एक नया पाठक वर्ग तैयार हो गया। इसके अतिरिक्त वॉल्टेयर, टामस पेन व रूसो जैसे दार्शनिकों की पुस्तकों के छपने से भी पाठकों की संख्या में वृद्धि हुई।

प्रश्न 6.

“कई इतिहासकारों का यह मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रान्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित की।” इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए।

उत्तर:

कई इतिहासकारों का यह मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रान्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित की। इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं

1. ज्ञानोदय के चिन्तकों के विचारों का प्रसार:

मुद्रण संस्कृति के कारण फ्रांसीसी जनता में ज्ञानोदय के चिन्तकों के विचारों का प्रसार हुआ। उन्होंने अपने लेखन में परम्पराओं, अन्धविश्वासों एवं निरंकुशवाद की भरपूर आलोचना की। उन्होंने रूढ़िवादी रीतिरिवाजों के स्थान पर विवेक के शासन पर बल दिया। उन्होंने माँग की कि प्रत्येक बात को तर्क एवं विवेक की कसौटी पर परखा जाये।

उन्होंने चर्च की धार्मिक सत्ता एवं राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार किया तथा परम्परा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया। रूसो व वाल्टेयर जैसे चिन्तकों के विचारों से प्रभावित होकर पाठक एक नवीन आलोचनात्मक व तार्किक दृष्टिकोण से सम्पूर्ण विश्व को देखने लगे थे।

2. वाद-विवाद संवाद की एक नयी संस्कृति का जन्म:

मुद्रण ने वाद-विवाद संवाद की एक नई संस्कृति को जन्म दिया। समस्त पुराने मूल्य, संस्थाओं एवं नियमों पर आम जनता के मध्य चर्चा शुरू हो गयी तथा उनके पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला प्रारम्भ हो गया। मुद्रण संस्कृति के माध्यम से सामाजिक क्रान्ति के नये विचारों का जन्म भी हुआ।

3. राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का प्रकाशन:

1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का पर्याप्त प्रकाशन हो चुका था। इस साहित्य में पारम्परिक, सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रश्न उठाये गये। तत्कालीन समय के व्यंग्य चित्रों व कार्टूनों में यह संदेश छिपा हुआ था कि राजशाही विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है वहीं दूसरी ओर आम जनता घोर कठिनाइयों में फंसी हुई है। राजशाही के विरुद्ध सन्देशों से भरे हुए इन साहित्यों को गोपनीय तरीकों से लोगों तक पहुँचाया गया। इससे जनता अवगत हुई तथा उनमें राजशाही के विरुद्ध विद्रोह की भावना विकसित हुई।

प्रश्न 7.

विश्व में प्रारम्भिक मुद्रण तकनीक का विकास कैसे हुआ? विस्तार से समझाइए।

उत्तर:

विश्व में प्रारम्भिक मुद्रण तकनीक के विकास को निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

1. प्रारम्भिक मुद्रण तकनीक:

विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण तकनीक का विकास चीन, जापान एवं कोरिया में हुऔ था। यहाँ हाथ की छपाई होती थी। 594 ई. में चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर पुस्तकों को छापा जाना प्रारम्भ हुआ। चूँकि पतले छिद्रित कागज के दोनों ओर छपाई सम्भव नहीं थी, इसलिए पारम्परिक चीनी पुस्तकें एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के पश्चात् सिलकर बनायी जाती थीं। किताबों का लेखन दक्ष सुलेखकों द्वारा किया जाता था।

2. जापान में मुद्रण:

चीन से आये बौद्ध धर्म सुधारकों ने लगभग 768-770 ई. में जापान में छपाई की तकनीक को विकसित किया। 868 ई. में जापान की प्रथम पुस्तक ‘डायमंड सूत्र’ की छपाई की गई। इस पुस्तक में पाठ के साथ काठ पर चित्र खुदे थे। चित्र प्रायः कपड़ों, ताश के पत्तों एवं कागज के नोटों पर बनाये जाते थे। मध्यकालीन जापान में कवियों के साथ गद्यकारों के चित्र भी छापे जाते थे। जापान में कुछ समय हाथ से मुद्रित तरह-तरह की सामग्री महिलाओं, संगीत यंत्रों, चाय, अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार एवं रसोई पर लिखी गई पुस्तकों से पुस्तकालय एवं दुकानें भरी पड़ी थीं।

3. यूरोप में मुद्रण:

यूरोप में 11वीं शताब्दी में चीनी कागज रेशम मार्ग से पहुँचा। कागज ने मुँशियों द्वारा सावधानीपूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को सम्भव बनाया। 1295 ई. में मार्कोपोलो नामक महान खोजी यात्री कई वर्षों तक चीन में खोज करने के पश्चात् इटली लौटा तो वह अपने साथ चीन की वुडब्लॉक वाली छपाई की तकनीक भी यूरोप ले गया।

यह तकनीक यूरोप के कई भागों में भी लोकप्रिय हो गयी। उच्च वर्ग के लोग एवं भिक्षु संघ अभी भी महँगे चर्च पत्रों पर छपी पुस्तकों के हस्तलिखित संस्करण पसंद करते थे। व्यापारी तथा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा सस्ती मुद्रित पुस्तकें ही खरीदी जाती थीं। यूरोप में धीरे-धीरे वुडब्लॉक प्रिंटिंग लोकप्रिय होती गयी।

4. योहान गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस:

स्ट्रॉसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का 1448 ई. में आविष्कार किया जिससे मुद्रण में क्रान्ति आ गयी। इन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग अपने नये आविष्कार में किया, इनकी जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना। इसके द्वारा प्रथम पुस्तक बाईबिल छापी गयी, जिसकी 180 प्रतियों को तैयार करने में इन्हें तीन वर्ष लगे।

5. भारत में मुद्रण:

भारत में पहले संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परम्परा थी। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों पर, हाथ से बने कागज पर नकल करके बनायी जाती थीं। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस 16वीं शताब्दी में गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारक लेकर आये।

1579 ई. में कैथोलिक पुजारियों ने कोचीन में पहली तमिल पुस्तक छापी। सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने छापेखाने का आयात करना प्रारम्भ कर दिया। 1780 ई. में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने ‘बंगाल गजट’ नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया। इस तरह विश्व में प्रारम्भिक प्रिंटिंग तकनीक का विकास हआ।

प्रश्न 8.

भारत में विभिन्न समुदायों ने अपने धार्मिक संदेशों को जनता तक पहुँचाने के लिए मुद्रण का किस प्रकार उपयोग किया? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

भारत में विभिन्न समुदायों ने अपने धार्मिक संदेशों को जनता तक पहुँचाने के लिए मुद्रण का निम्नलिखित प्रकार से उपयोग किया

1. मुद्रण और मुस्लिम:

उत्तर भारत में उलेमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें यह डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासन धर्मान्तरण को बढ़ावा न दे अथवा मुस्लिम कानून को ही न बदल डाले। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ती लिथोग्राफी प्रेस का उपयोग करते हुए धर्मग्रन्थों के फारसी व उर्दू अनुवाद छापे तथा धार्मिक अखबार व गुटकों का भी प्रकाशन किया।

1867 ई. में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुस्लिम पाठकों को दैनिक जीवन जीने के तरीके एवं इस्लामी सिद्धान्तों का अर्थ समझाते हुए हजारों की संख्या में फतवे जारी किये। 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी सम्प्रदायों व सेमिनरी का जन्म हुआ, जिन्होंने धर्म को लेकर अपनी-अपनी व्याख्याएँ प्रस्तुत की। हर कोई अपने सम्प्रदाय का विस्तार करना चाहता था तथा दूसरे सम्प्रदायों के प्रभाव को कम कराना चाहता था।

2. मुद्रण तथा हिन्दू:

हिन्दू समुदाय को भी छपाई से विशेष लाभ मिला, विशेषकर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक शिक्षण को पर्याप्त बल मिला। तुलसीदास की 16वीं शताब्दी की पुस्तक ‘रामचरितमानस’ का प्रथम मुद्रित संस्करण 1810 ई. में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों की उत्तर भारत के बाजारों में भरमार हो गयी। नवलकिशोर प्रेस (लखनऊ) एवं श्री वेंकटेश्वर प्रेस (बंबई) ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनेक धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन किया।

छपी पुस्तकों को लाने-ले जाने में सुगमता होने के कारण आस्थावान व्यक्ति पुस्तकों को कहीं भी व किसी भी समय पढ़ सकते थे। इन्हें पढ़कर निरक्षर जनसमुदाय को भी सुनाया जा सकता था। धार्मिक पुस्तकें बड़ी संख्या में व्यापक जनसमुदाय तक पहुँच रही थीं जिसके चलते विभिन्न धर्मों के मध्य व उनके अन्दर वाद-विवाद और तर्क-वितर्क की नई स्थिति उत्पन्न हो रही थी।

प्रश्न 9.

महिलाओं पर मुद्रण संस्कृति के प्रभाव को विस्तार से बताइए।

अथवा

19वीं सदी के अन्त में मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित किया?

उत्तर:

महिलाओं पर मुद्रण संस्कृति के प्रभाव को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है

1. महिला शिक्षा:

मुद्रण संस्कृति के प्रसार से लेखकों ने महिलाओं के जीवन एवं भावनाओं पर लिखना प्रारम्भ कर दिया। फलस्वरूप महिला पाठकों की संख्या में वृद्धि होने लगी। वे शिक्षा में रुचि लेने लगीं। महिलाओं के लिए नये स्कूल खोले गये। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। कई पत्र-पत्रिकाओं ने नारी शिक्षा के महत्व की चर्चा करना प्रारम्भ कर दिया।

2. महिलालेखिकाएँ:

19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में पूर्वी बंगाल में रशसुन्दरी देवी एक परम्परागत परिवार की घरेलू विवाहित महिला थीं जिन्होंने रसोईघर में छिपकर पढ़ना सीखा। इन्होंने ‘आमार जीबन’ नामक आत्मकथा लिखी जो 1876 ई. में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित प्रथम महत्वपूर्ण आत्मकथा थी। 1860 ई. के दशक में कैलाशबासिनी देवी जैसी कई महिला लेखिकाओं ने महिलाओं के अनुभवों पर लिखना प्रारम्भ कर दिया कि कैसे वे घरों में निरक्षर बनाकर रखी जाती हैं, घर के हर काम का बोझ उठाती हैं और जिनकी सेवा करती हैं, वहीं उन्हें दुत्कारते हैं।

1860 ई. के दशक में महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों विशेषतः विधवाओं की शोचनीय दशा के विषय में जोश और रोषपूर्वक लिखा। तमिल लेखिकाओं ने भी नारी के निम्नस्तरीय जीवन के विषय में विचार व्यक्त किया।

3. हिन्दी लेखन एवं महिलाएँ:

उर्दू, तमिल, बंगला एवं मराठी मुद्रण संस्कृति तो पहले ही आ चुकी थी परन्तु हिन्दी मुद्रण 1870 ई. के दशक में गम्भीरतापूर्वक प्रारम्भ हुआ। शीघ्र ही इसका एक बड़ा भाग नारी शिक्षा के प्रति समर्पित होने लगा।

4. नयी पत्रिकाएँ:

20वीं शताब्दी के आरम्भ में महिलाओं के द्वारा लिखित पत्रिकाएँ लोकप्रिय हुईं, जिनमें नारी शिक्षा, विधवा जीवन, विधवा पुनर्विवाह एवं राष्ट्रीय आन्दोलन जैसे विषयों पर चर्चा होती थी। कुछ पत्र-पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी ‘चलाने एवं फैशन के नुस्खे बताने के लिए सत्य कहानियों एवं धारावाहिक उपन्यासों के माध्यम से मनोरंजन प्रदान किया।

5. महिलाओं के लिए उपदेश:

समाज में 20वीं सदी के प्रारम्भ में लोकप्रिय लोकमत हित बड़े पैमाने पर छापा गया। रामचड्ढा ने महिलाओं को आज्ञाकारी पत्नी बनने का उपदेश देने के उद्देश्य से स्त्रीधर्म विचार’ पुस्तक लिखी। ऐसे ही संदेशों को लेकर खालसा-पुस्तिका संघ ने सस्ती पुस्तिकाएँ छापी। इनमें से अधिकांश अच्छी महिला बनने के उपदेशों पर वार्तालाप के रूप में थीं। स्रोत पर आधारित प्रश्न नीचे दिए गए स्रोत को पढ़िए और उसके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए

स्रोत-1:

धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें यह वह समय था जब समाज और धर्म-सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा-दाह, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारीवर्ग और मूर्ति-पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज़ बहस ठनी हुई थी। बंगाल में जैसे-जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तिकाओं और अखबारों के ज़रिए तरह-तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे।

स्रोत-2:

प्रकाशन के नए रूप नई साहित्यिक विधाएँ, जैसे-गीत, कहानियाँ, सामाजिक-राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए। अपने अलग-अलग तेवरों में इन्होंने इन्सानी जिंदगी और अंतरंग भावनाओं, और उन सामाजिक-राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे इनका स्वरूप तय होता था।

स्रोत-3:

महिलाएँ और मुद्रण चूँकि सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आपबीती के प्रति कुतूहल तो था ही।

स्रोत-1: धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें।

प्रश्न 1.

मुद्रण ने भारत में उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में बहसों की प्रकृति को किस प्रकार बदल दिया? मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर:

मुद्रण ने भारत में उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में बहसों की प्रकृति को नया आयाम प्रदान किया। जैसे ही बहसें चलना शुरू होती थी वैसे ही निरन्तर रूप से बड़ी संख्या में पुस्तिकाओं और अखबारों के जरिए भिन्न-भिन्न तर्क समाज के बीच से आने लगते। अधिकाधिक लोगों तक इनकी पहुँच बनाने के लिए इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा जाता था।

स्रोत-2: प्रकाशन के नए रूप

प्रश्न 2.

आप कहाँ तक सहमत हैं कि मुद्रण ने नई दुनिया के अनुभव के द्वार खोले और मानव जीवन का विविध विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया?

उत्तर:

हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि मुद्रण ने नई दुनिया के अनुभव के द्वार खोले और मानव जीवन का विविध विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। यह निम्न तथ्यों से सरलता से समझा जा सकता है।

- छापेखानों की संख्या बढ़ने से छवियों की कई नकलें या प्रतियाँ अब आसानी से बनने लगी थीं।

- गरीब दस्तकारों को लैटरप्रेस छापेखानों के नजदीक दुकानें लगाने से मुद्रकों से काम मिलने लगा।

- गरीब लोग की बाजारों से आसानी से मिलने वाली सस्ती तस्वीरों तथा कैलेंडरों को अपने घर व दफ्तरों में सजाने लगे थे।

स्रोत-3 : महिलाएँ और मुद्रण

प्रश्न 3.

मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं के जीवन और मनोभाव के प्रति किस सीमा तक बहुत रुचि प्रदर्शित की? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

महिलाओं के लिए मुद्रित तथा महिलाओं द्वारा महिलाओं ने जीवन तथा भावनाओं के सम्बन्ध में लिखना शुरू करने पर महिला पाठकों की संख्या बहुत बढ़ी। बहुत-सी पत्रिकाओं ने महिलाओं की शिक्षा, विधवा-जीवन, विधवा-विवाह जैसे मुद्दों के साथ ही महिलाओं को गृहस्थी चलाने तथा फैशन के नुस्खों पर जोर देना शुरू किया।

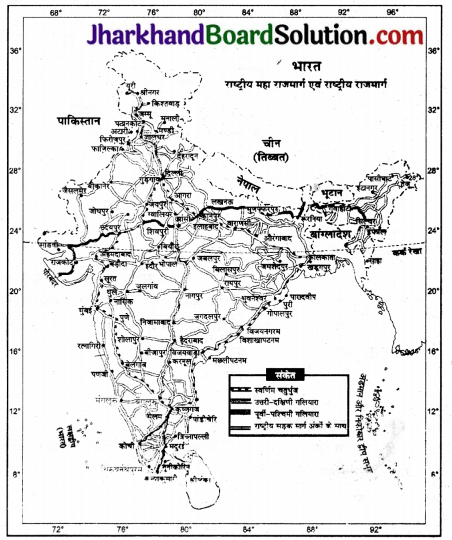

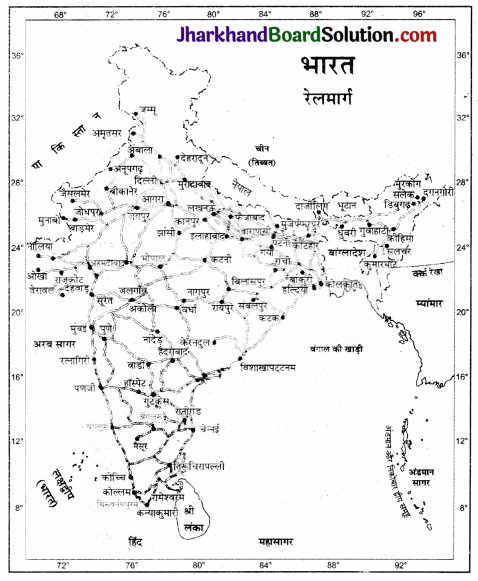

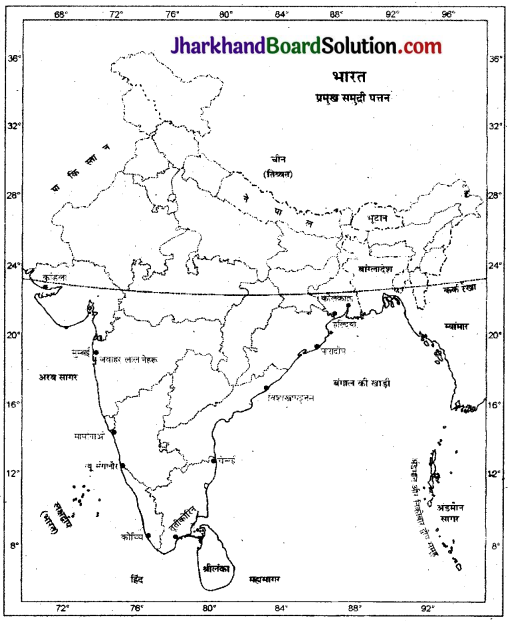

मानचित्र सम्बन्धी प्रश्न

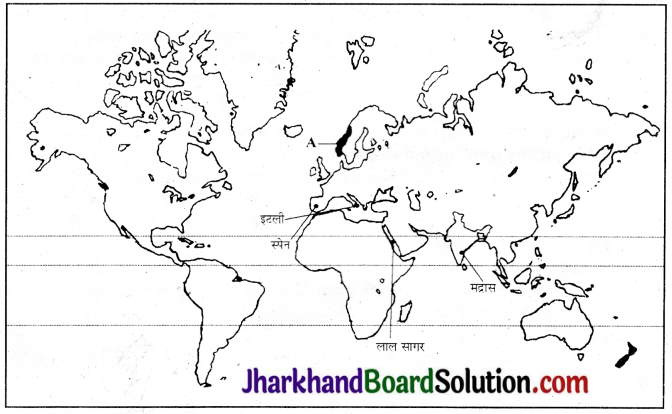

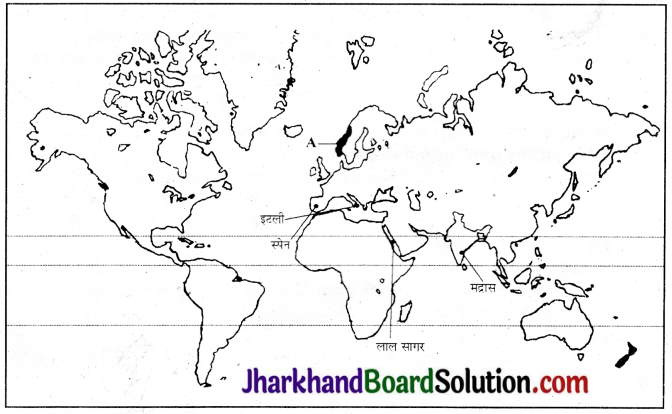

प्रश्न 1.

दिये गये विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए

इटली, लाल सागर, मद्रास, स्पेन।

उत्तर:

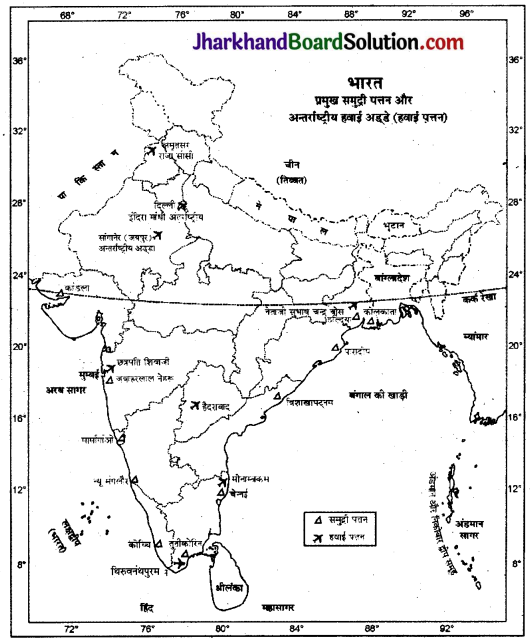

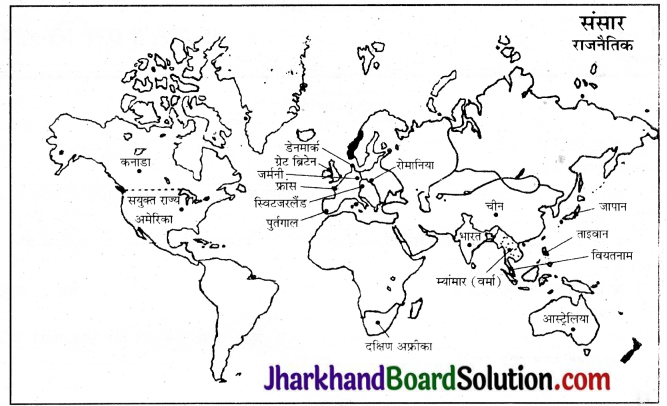

प्रश्न 2.

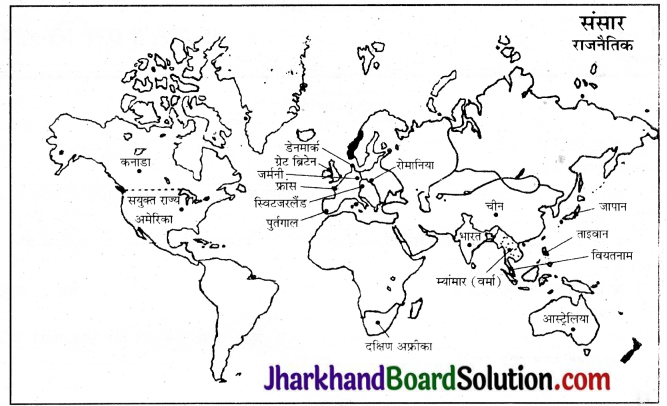

दिये गये विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित देशों को दर्शाइए

कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम, ताइवान, जापान, आस्ट्रेलिया।

उत्तर:

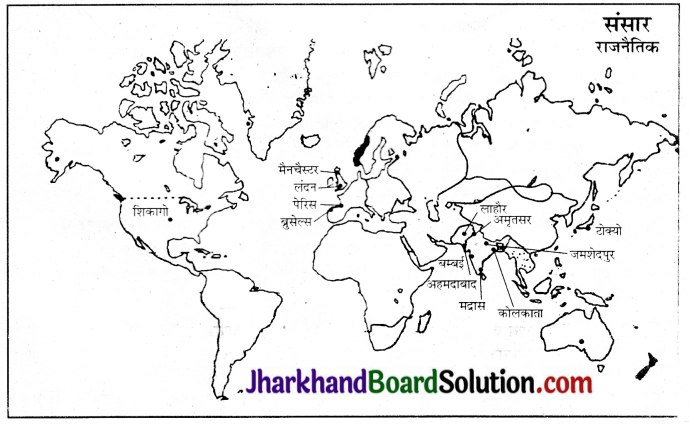

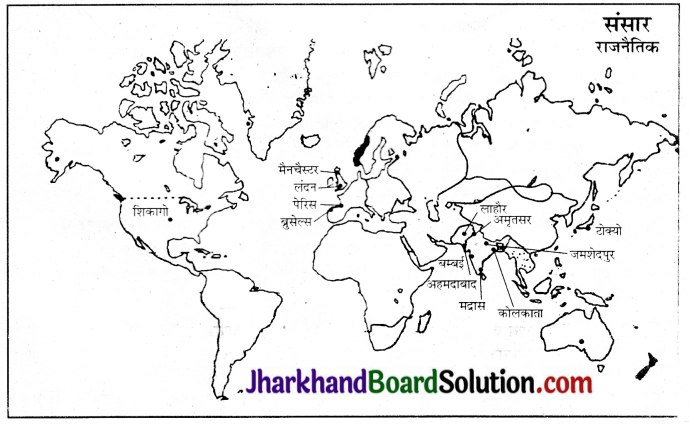

प्रश्न 3.

दिये गये विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित शहरों को अंकित कीजिए

लंदन, पेरिस, मैनचेस्टर , शिकागो, ब्रुसेल्स, अहमदाबाद, मद्रास, बम्बई, जमशेदपुर, अमृतसर, लाहौर, टोक्यो, कलकत्ता।

उत्तर:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()