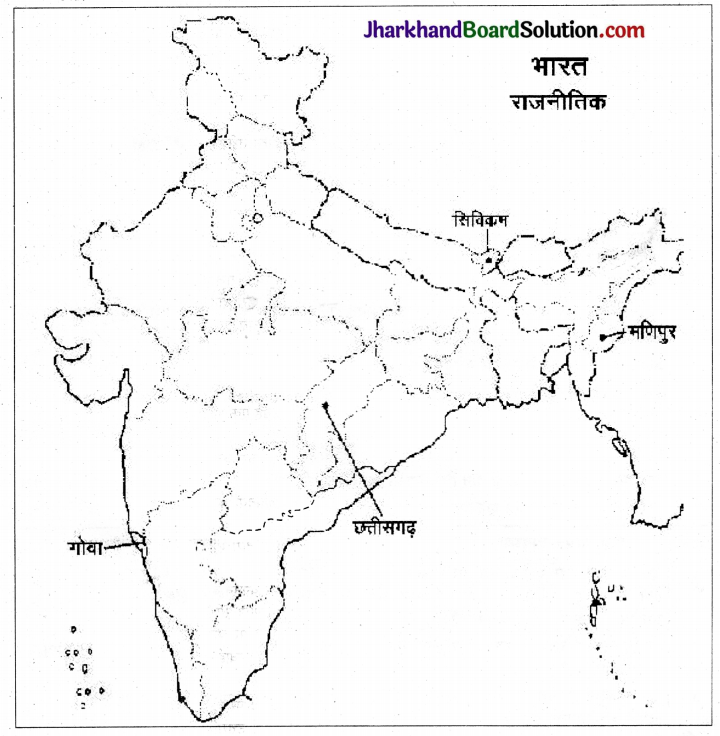

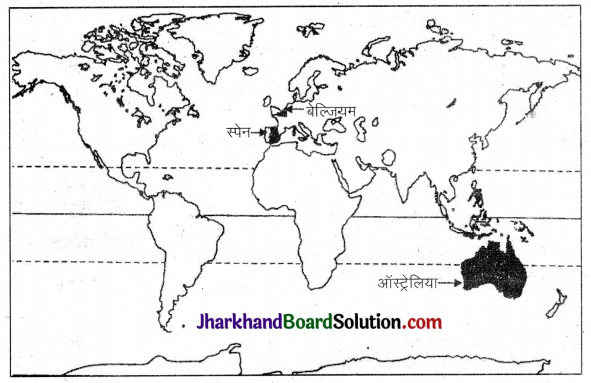

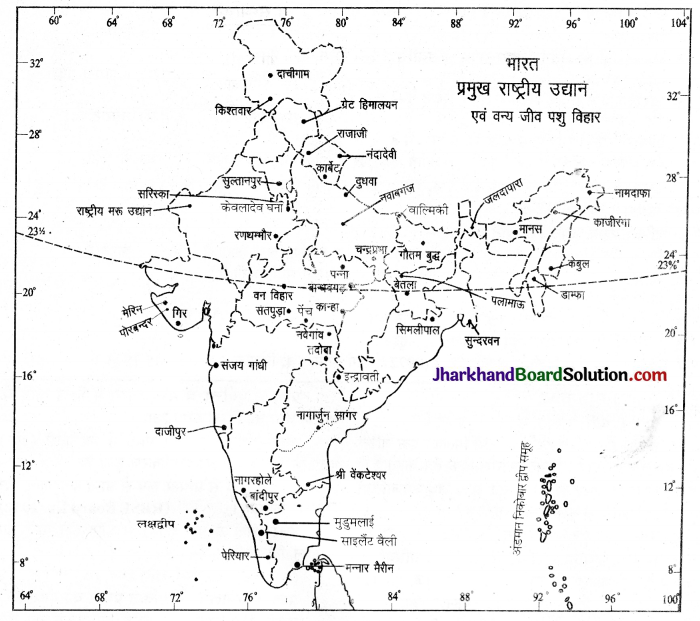

JAC Board Class 10th Social Science Solutions Geography Chapter 6 विनिर्माण उद्योग

JAC Class 10th Geography विनिर्माण उद्योग Textbook Questions and Answers

बहुवैकल्पिक

प्रश्न 1.

(i) निम्नलिखित में से कौन-सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है?

(क) एल्यूमिनियम

(ख) प्लास्टिक

(ग) सीमेंट

(घ) मोटरगांड़ी

उत्तर:

(ग) सीमेंट

(ii) निम्नलिखित से कौन-सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है?

(क) हेल (HAIL)

(ख) सेल (SAIL)

(ग) टाटा स्टील

(घ) एम एन सी सी (MNCC)

उत्तर:

(ख) सेल (SAIL)

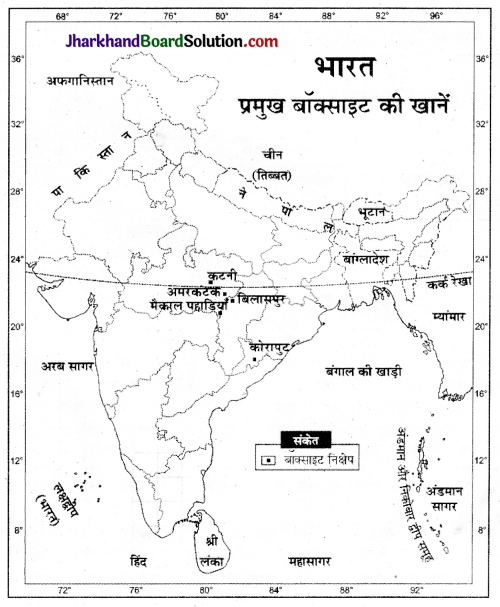

(iii) निम्नलिखित में से कौन-सा उद्योग बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है?

(क) एल्यूमिनियम प्रगलन

(ख) सीमेंट

(ग) कागज

(घ) स्टील

उत्तर:

(क) एल्यूमिनियम प्रगलन

(iv) निम्नलिखित में कौन-सा उद्योग दूरभाष, कम्प्यूटर आदि संयन्त्र निर्मित करता है?

(क) स्टील

(ख) एल्यूमिनियम

(ग) इलेक्ट्रॉनिक

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी

उत्तर:

(ग) इलेक्ट्रॉनिक

![]()

प्रश्न 2.

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए

(i) विनिर्माण क्या है?

उत्तर:

कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। उदाहरण के लिए; गन्ने से चीनी, कपास से सूती वस्त्र, लौह अयस्क से लौह इस्पात तथा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निर्माण इसी प्रक्रिया के उदाहरण हैं।

(ii) उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले तीन भौतिक कारक बताएँ।

उत्तर:

उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख भौतिक कारक निम्नलिखित हैं

1. कच्चे माल की उपलब्धता

2. अनुकूल जलवायु

3. शक्ति के साधन।

(iii) औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले तीन मानवीय कारक बताएँ।

उत्तर:

औद्योगिक अवस्थिति को भौतिक कारकों के साथ-साथ मानवीय कारक भी प्रभावित करते हैं। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख मानवीय कारक निम्नलिखित हैं

- मानवीय श्रम की उपलब्धता

- पूँजी की उपलब्धता

- बाजार।

(iv) आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर बताएँ।

उत्तर:

ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन पर अन्य उद्योग निर्भर करते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। आधारभूत उद्योगों द्वारा उत्पादित माल अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। उदाहरण-लोहा-इस्पात उद्योग्र. ताँबा प्रगलन, ऐल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग आदि।

प्रश्न 3.

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए:

(i) समन्वित इस्पात उद्योग, मिनी इस्पात उद्योगों से कैसे भिन्न है? इस उद्योग की क्या समस्याएँ हैं? किन सुधारों के अन्तर्गत इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है ?

उत्तर:

समन्वित इस्पात उद्योग में एक बड़ा संयंत्र होता है, जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर, इस्पात बनाने, उसे ढालने एवं विभिन्न आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है। इनमें भारी इस्पात बनाया जाता है जबकि मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र होते हैं जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात एवं स्पंज आयरन का प्रयोग किया जाता है।

ये संयंत्र हल्के स्टील अथवा निर्धारित अनुपात में मृदु एवं मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। लौह इस्पात उद्योग की समस्याएँ-1950 के दशक में भारत और चीन ने एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यद्यपि भारत आज भी विश्व का एक महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक देश है तथापि हम अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

- इसके लिए निम्नलिखित समस्याएँ उत्तरदायी हैं:

- लौह इस्पात उद्योग में निर्मित लौह इस्पात की लागत अन्य देशों की तुलना में अधिक आना,

- देश में कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता,

- लौह इस्पात उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की न्यून श्रमिक उत्पादकता,

- ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति,

- देश में लौह इस्पात उद्योग की अविकसित अवसंरचना आदि।

- लौह इस्पात उद्योग की उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने वाले सुधार:

- निजी क्षेत्र के उद्यमियों के प्रयत्न।

- उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाना।

- इस्पात उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि करना।

(ii) उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं ?

अथवा

उद्योग-कितने प्रकार के प्रदूषणं के लिए उत्तरदायी हैं? विस्तारपूर्वक बताइए।

उत्तर:

उद्योग चार प्रकार से पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं

1. वायु प्रदूषण:

वायु प्रदूषण मुख्यतः गैसीय, ठोस एवं तरल पदार्थों द्वारा उत्पन्न होता है। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेलशोधन शालाएँ, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन एवं छोटे-बड़े कारखाने से निकलने वाले धुएँ से पर्यावरण प्रदूषित होता है। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक एवं दूरगामी प्रभाव डालता है। वायु प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य के अतिरिक्त पशुओं, पेड़-पौधों, इमारतों एवं सम्पूर्ण पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालता है।

2. जल प्रदूषण:

विभिन्न उद्योगों द्वारा कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों की नदी व तालाबों में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र रँगाई उद्योग, तेलशोधन शालाएँ, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग हैं जो रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण एवं भारी धातुएँ; जैसे-सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, प्लास्टिक, कार्बन, रबर एवं कृत्रिम रसायन आदि जल में बहा देते हैं। ये अशुद्धियाँ जल को प्रदूषित करने के साथ-साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित कर देती हैं।

3. तापीय प्रदूषण:

कारखानों तथा तापघरों से निकला गर्म पानी नदियों एवं तालाबों के जल को गर्म कर देता है। इसे तापीय प्रदूषण कहते हैं। तापीय प्रदूषण का जलीय जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जल में रहने वाली मछलियाँ व अन्य जीव मर जाते हैं!

4. ध्वनि प्रदूषण:

ध्वनि प्रदपण औद्योगिक एवं निर्माण-कार्य, कारखानों के उपकरणं, जेनरेटर. लकड़ी चीग्ने के कारखाने, गैस यांत्रिकः विकि आणि प्रारा होता है। ध्वनि प्रदूपण से मानसिक चिन्ता उन श्रम अक्षमता, रक्तचाप म न मा. वि लाती है।

(iii) उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें।

उत्तर:

उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए अंग्रलिखित उपाय किये जा सकते हैं

- जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षाजल का संग्रहण करना।

- विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग करना।

- जल का दो या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग करना।

- नदियों एवं तालाबों में गर्म जल व अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना।औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन तीन चरणों में किया जा सकता है

- यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन के अन्तर्गत अपशिष्ट पदार्थों की छंटाई, उनके छोटे-छोटे टुकड़े करना, ढकना एवं तलछट जमाव आदि को सम्मिलित किया जाता है,

- जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन,

- जैविक, रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन अर्थात् प्रदूषित जल को पुनः चक्रीय प्रक्रिया द्वारा प्रदूषण मुक्त किया जाता है।

- भूमिगत जल स्तर कम होने वाले क्षेत्रों में उद्योगों द्वारा अधिक जल निष्कासन पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाया जाए।

- वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊँची चिमनियाँ, चिमनियों में इलेक्ट्रॉस्टेटिक अवक्षेपण, स्क्रबर उपकरण एवं गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक् करने के लिए उपकरण लगाया जाना चाहिए।

- कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएँ के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है।

- मशीनों एवं उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए एवं जेनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है।

- ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हों एवं कम ध्वनि प्रदूषण करती हों।

- ध्वनि अवशोषण करने वाले उपकरणों के उपयोग के साथ-साथ कानों पर शोर नियंत्रक उपकरण भी पहनने चाहिए।

क्रियाकलाप

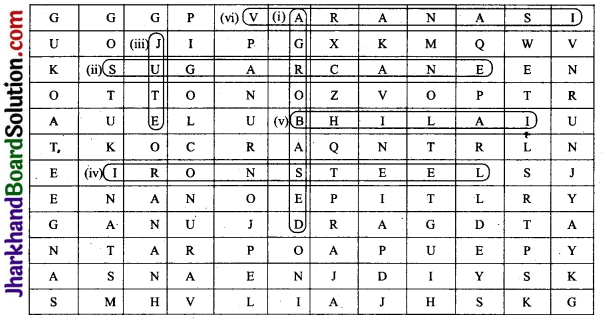

प्रश्न 1.

उद्योगों के संदर्भ में प्रत्येक के लिए एक शब्द दें (संकेतिक अक्षर संख्या कोष्ठक में दी गई है तथा उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में है।

| 1. मशीनरी चलाने में प्रयुक्त | (5) P ………… |

| 2. कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति | (6) W ……….. |

| 3. उत्पाद को जहाँ बेचा जाता है | (6) M ……….. |

| 4. वह व्यक्ति जो सामान बेचता है | (8) R …………. |

| 5. वस्तु उत्पादन | (7) P …………. |

| 6. निर्माण या उत्पादन | (11) M ……….. |

| 7. भूमि जल तथा वायु अवनयन | (9) P ………. |

उत्तर:

| 1. मशीनरी चलाने में प्रयुक्त | (i) POWER, |

| 2. कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति | (ii) WORKER, |

| 3. उत्पाद को जहाँ बेचा जाता है | (iii) MARKET, |

| 4. वह व्यक्ति जो सामान बेचता है | (iv) RETAILOR, |

| 5. वस्तु उत्पादन | (v) PRODUCT, |

| 6. निर्माण या उत्पादन | (vi) MANUFACTURE, |

| 7. भूमि जल तथा वायु अवनयन | (vii) POLLUTION. |

प्रोजेक्ट कार्य

प्रश्न 1.

अपने क्षेत्र के एक कृषि आधारित तथा एक खनिज आधारित उद्योग को चुनें।

(i) ये कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग करते हैं?

(ii) विनिर्माण प्रक्रिया में अन्य निवेश क्या हैं जिनसे परिवहन लागत बढ़ती है?

(iii) क्या ये कारखाने पर्यावरण नियमों का पालन करते हैं ?

उत्तर:

- कृषि आधारित उद्योग: चीनी उद्योग

- गन्ना।

- पूंजौ, श्रम, विद्युत, जल एवं परिवहन आदि।

- ही, कारखाना पर्यावरण नियमों का पालन करता है।

- खनिज आधारित उद्योग: सीमेंट उद्योग

- चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज व कोयला।

- पूँजी, श्रम, विद्युत, जल एवं परिवहन आदि।

- हाँ, यह कारखाना पर्यावरण नियमों का पालन करता है।

![]()

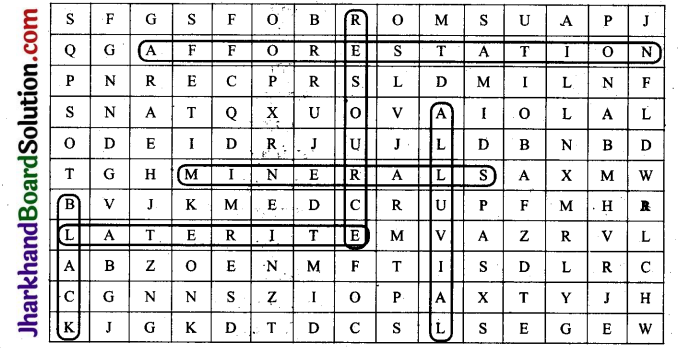

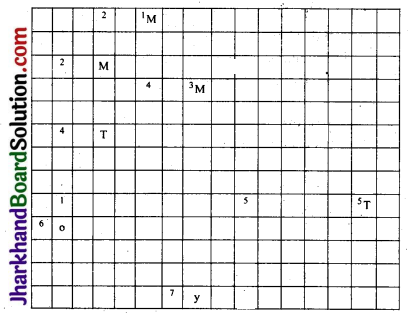

प्रश्न 2.

निम्न वर्ग पहेली में क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर अक्षरों को जोड़ते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दें

नोट: पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं।

(i) वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल तथा रोपण उद्योग में कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, उन्हें कहते हैं

उत्तर:

AGRO BASED,

(ii) चीनी उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थः

उत्तर:

SUGARCANE,

(iii) इस रेशे को गोल्डन फाइबर भो कहते हैं।

उत्तर:

JUTE,

(iv) लौह अयस्क, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर इस उद्योग के प्रमुख कच्चे माल हैं।

उत्तर:

IRONSTEEL,

(v) छत्तीसगढ़ में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र का लोहा-इस्पात उद्योग।

उत्तर:

BHILAI,

(vi) उत्तर प्रदेश में इस स्थान पर डीजल रेलवे इंजन बनाए जाते हैं।

उत्तर:

VARANASI.

क्रियाकलाप आधारित एवं अन्य सम्बन्धित प्रश्न

पृष्ठ संख्या 67

दीवाली के अवसर पर हरीश अपने माता-पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने उसके लिये कपड़े तथा जूते खरीदे। उसकी माता ने बर्तन, चीनी, चाय व मृदा के दीप खरीदे । हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी थीं। चीनी को इतनी अधिक मात्रा में देखकर हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाये जाते हैं, छोटे उद्योगों में बर्तन बनाये जाते हैं तथा दीप जैसी चीजें व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनायी जाती हैं।

प्रश्न 1.

क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं?

उत्तर:

हाँ, उद्योग उत्पादन की मात्रा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं

- वृहत उद्योग – कपड़ा, चीनी आदि।

- लघु उद्योग – जूते, बर्तन आदि।

- घरेलू व कुटीर उद्योग – मृदा के दीप आदि।

पृष्ठ संख्या 69

प्रश्न 1.

कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न को दो वर्गों में विभाजित करें तेल, सिलाई मशीन, बुनने की सलाई, पोत निर्माण, पीतल के बर्तन, विद्युत बल्व, फ्यूज तार, पेंट के बुश, घड़ियाँ, मोटरगाड़ी।

उत्तर:

कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में विभाजित किया जाता है

- भारी उद्योग :- पोत निर्माण, मोटरगाड़ी

- हल्के उद्योग :- तेल, बुनने की सलाई, पीतल के बर्तन, फ्यूज तार, घड़ियाँ, सिलाई मशीन, विद्युत बल्ब, पेंट करने के ब्रुश।

पृष्ठ संख्या 70

प्रश्न 1.

महात्मा गाँधी ने सूत कातने तथा खादी बुनने पर क्यों बल दिया ?

उत्तर:

महात्मा गाँधी के निम्न कारणों से सूत कातने तथा खादी बुनने पर बल दिया:

- अधिकांश लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु,

- कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु,

- राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने हेतु,

- विदेशी वस्त्रों पर निर्भरता कम करने के लिए,

- विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए।

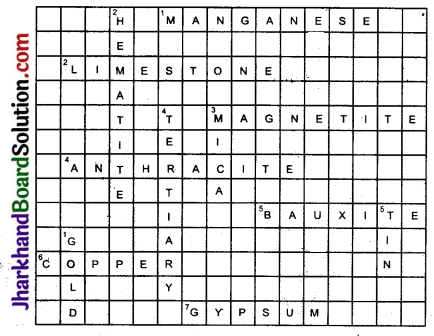

![]()

प्रश्न 2.

हमारे देश में विद्युतचालित करघों तथा हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज (Loomage) को कम रखना क्यों महत्त्वपूर्ण है ?

उत्तर:

विद्युतचालित करघों तथा हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज को कम रखना इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इनमें लोगों को अधिक संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं।

प्रश्न 3.

हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना क्यों आवश्यक है ?

उत्तर:

हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना इसलिए आवश्यक है क्योंकि.

- बुनाई क्षेत्र में सुधार होने से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

- बुनाई क्षेत्र में सुधार होने से वस्त्र उत्पादन बढ़ेगा।

- उत्तम किस्म के सूती उत्पाद व वस्त्र तैयार किये जा सकते हैं।

- अतिरिक्त कपड़े अथवा वस्त्रों का निर्यात किया जायेगा जिससे अधिकाधिक विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है।

- रेशे से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनाने के प्रत्येक चरण पर मूल्य में वृद्धि होगी।

पृष्ठ संख्या 72

प्रश्न 1.

इस्पात से बनी उन सभी पदार्थों की सूची बनाएँ जिन्हें आप सोच सकते हैं।

उत्तर:

चारपाई, मेज़, कुर्सी, दरवाजे, बर्तन, बक्सा, विद्युत उपकरण, चिकित्सा उपकरण, मोटर गाड़ियाँ, साइकिल, रेल का पुत, खिड़कियाँ, सरिया आदि ।

पृष्ठ संख्या 73

प्रश्न 1.

भारत में प्रतिव्यक्ति इस्पात की खपत इतनी कम क्यों है?

उत्तर:

भारत में प्रतिव्यक्ति इस्पात की खपत कम होने के निम्न कारण हैं

- भारत में प्रतिव्यक्ति आय कम है।

- निम्न जीवन स्तर।

- इस्पात के विकल्पों का कम कीमत पर उपलब्ध होना, अधिक समय तक चलना तथा वजन में हल्का होना।

पृष्ठ संख्या 76

प्रश्न 2.

क्या आपने कलिंग नगर विवाद के विषय में पढ़ा है ?

उत्तर:

हाँ, कलिंग नगर ओडिशा में स्थित है, जहाँ कोरिया की सहायता से पेस्को द्वारा लौह-इस्पात कारखाना स्थापित किया जाना था। ओडिशा सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी थी परन्तु जनजातियों के लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया और अंत में यह परियोजना क्रियान्वित नहीं हो पायी।

पृष्ठ संख्या 77

प्रश्न 1.

एक कारखाना प्लास्टिक हैंडल वाले एल्यूमिनियम के बर्तन (Sauce Pan) निर्मित करता है। यह प्रगलकों से एल्यूमिनियम प्राप्त करता है तथा किसी अन्य फैक्ट्री से प्लास्टिक का सामान लेता है। सभी निर्मित बर्तन एक मालगोदाम में भेज दिये जाते हैं

(क) कौन: सा कच्चा माल परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला है तथा क्यों ?

उत्तर:

एल्यूमिनियम परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला कच्चा माल है, क्योंकि यह वजन में प्लास्टिक की तुलना में अधिक भारी होता है।

(ख) परिवहन के लिए सबसे सस्ता कच्चा माल कौन सा है और क्यों?

उत्तर:

परिवहन के लिए सबसे सस्ता कच्चा माल प्लास्टिक है, क्योंकि यह वजन में हल्का होता है।

![]()

प्रश्न 2.

क्या आप समझते हैं कि पैकिंग के बाद तैयार माल की परिवहन लागत कम होगी अथवा एल्यूमिनियम और प्लास्टिक की परिवहन लागत अपेक्षाकृत अधिक होगी? क्यों?

उत्तर:

पैकिंग के पश्चात् तैयार माल की परिवहन लागत एल्यूमिनियम और प्लास्टिक की परिवहन लागत से अपेक्षाकृत कम होगी क्योंकि:

- तैयार माल का वजन कम होगा।

- तैयार माल व्यवस्थित होने के कारण कम जगह घेरता है। इसलिए परिवहन लागत कम आती है।

- तैयार माल का वितरण किसी विशेष उद्योग अथवा औद्योगिक क्षेत्र में न होकर सम्पूर्ण देश अथवा विदेश में होना होता है, अतः परिवहन लागत कम आती है।

- तैयार माल को रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न स्थानों पर पहुँचाया या उतारा जा सकता है, जो परिवहन लागत को कम करता है।

प्रश्न 3.

सीमेंट विनिर्माण इकाइयों की स्थापना कहाँ पर आर्थिक रूप से व्यावहारिक होगी ?

उत्तर:

सीमेंट विनिर्माण इकाइयों की स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता के स्रोतों के निकट होने पर आर्थिक रूप से व्यावहारिक होगी, क्योंकि इस उद्योग को भारी कच्चा माल (चूना पत्थर) की आवश्यकता होती है। अन्य स्थान पर सीमेंट विनिर्माण इकाई स्थापित करने पर परिवहन लागत बढ़ जायेगी।

प्रश्न 4.

भारत में यह (सीमेंट) उद्योग अन्य किन राज्यों में स्थित है? उनके नाम बताइए।

उत्तर:

भारत में सीमेंट उद्योग अन्य निम्न राज्यों में स्थित है

- मध्य प्रदेश: कटनी, सतना, दमोह, ग्वालियर, नीमच आदि।

- आन्ध्र प्रदेश: पनायम, माछरेला, मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा।

- राजस्थान: चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, सवाईमाधोपुर, लाखेरी, आबूरोड, गोटन आदि।

- तमिलनाडु: तिरुनेलवेली, राजमलयालम, दुर्ग, डालमिया नगर।

- कर्नाटक-बागल कोट, बीजापुर, गुलबर्गा, तुमकुर, उत्तरी कनारा।

- झारखण्ड: सिन्दरी, जापला, झीकायानी, कल्याणपुर, डालमिया नगर।

- तेलंगाना: नलगोण्डा।

+

+