Jharkhand Board JAC Class 12 History Solutions Chapter 10 उपनिवेशवाद और देहात : सरकारी अभिलेखों का अध्ययन Textbook Exercise Questions and Answers.

JAC Board Class 12 History Solutions Chapter 10 उपनिवेशवाद और देहात : सरकारी अभिलेखों का अध्ययन

Jharkhand Board Class 12 History उपनिवेशवाद और देहात : सरकारी अभिलेखों का अध्ययन In-text Questions and Answers

पृष्ठ संख्या 262

प्रश्न 1.

यह बताइये कि जोतदार जमींदारों की सत्ता का किस प्रकार प्रतिरोध किया करते थे?

उत्तर:

जोतदार बड़ी-बड़ी जमीनें जोतते थे। वे अपना राजस्व भी पूरा जमा नहीं करते थे और राजस्व को बकाया रखते थे। यदि जमींदार गाँव की लगान को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते थे, तो वे उनका घोर प्रतिरोध करते थे। वे जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्त्तव्यों का पालन करने से रोकते थे।

वे जमींदार को राजस्व के भुगतान में जान- बूझकर देरी करा देते थे जमींदार के कारिंदों द्वारा डराये – धमकाए जाने पर वे फौजदारी थाने ( पुलिस थाने में जमींदार के कारिंदों के खिलाफ शिकायत करते थे कि उन्होंने उनका अपमान किया है। इस प्रकार राजस्व का बकाया बढ़ता जाता था तथा जोतदार छोटे-छोटे रैयत को राजस्व न देने के लिए भड़काते रहते थे। इस तरह जोतदार जमींदार की सत्ता का प्रतिरोध किया करते थे।

![]()

प्रश्न 2.

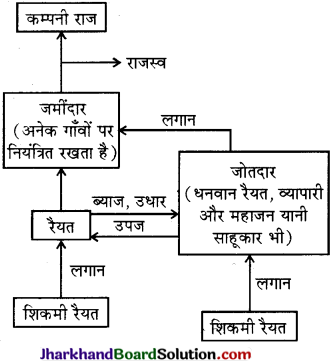

चित्र संख्या 10.5 ( पाठ्यपुस्तक की) के साथ दिये गये पाठ को सावधानीपूर्वक पढ़िये और तीर के निशानों के साथ-साथ उपयुक्त स्थलों पर ये शब्द भरिए लगान, राजस्व, ब्याज, उधार (ऋण), उपज।

उत्तर:

पृष्ठ संख्या 265

प्रश्न 3.

जिस लहजे में साक्ष्य ( पाठ्यपुस्तक का स्रोत- 2 ) अभिलिखित किया गया है, उससे आप रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के प्रति रिपोर्ट लिखने वाले के रुख के बारे में क्या सोचते हैं? आँकड़ों के जरिए रिपोर्ट में क्या दर्शाने की कोशिश की गई है? क्या इन दो वर्षों के आँकड़ों से आपके विचार से, किसी भी समस्या के बारे में दीर्घकालीन निष्कर्ष निकालना सम्भव होगा?

उत्तर:

(1) पाँचवीं रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के प्रति रिपोर्ट लिखने वाले के रुख के बारे में पता चलता है कि जमींदारों की लापरवाही के कारण राजस्व समय पर वसूल नहीं किया जाता था जिसके परिणामस्वरूप बहुत-सी जमीनें नीलाम करनी पड़ती थीं।

(2) आँकड़ों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि नीलामी में राजस्व की राशि कम प्राप्त होती थी।

(3) दो वर्षों के आँकड़ों के आधार पर किसी भी समस्या के बारे में दीर्घकालीन निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

पृष्ठ संख्या 265 चर्चा कीजिए

प्रश्न 4.

आपने जमींदारों के हाल के बारे में अभी जो कुछ पड़ा है उसकी तुलना अध्याय-8 में दिए गए विवरण से कीजिए।

उत्तर:

यहाँ जमींदारों में अत्यधिक भिन्नता है। इस अध्याय में वर्णित जमींदार औपनिवेशिक प्रवृत्ति के हैं जबकि अध्याय- 8 में वर्णित जमींदार प्रजातान्त्रिक प्रवृत्ति के थे।

![]()

पृष्ठ संख्या 267

प्रश्न 5.

पृष्ठ 267 पर दिए गए चित्र को देखिए और यह पता लगाइए कि होजेज ने राजमहल की पहाड़ियों को किसलिए रमणीय माना था ?

उत्तर:

विलियम होजेज द्वारा यह चित्र 1782 में तैयार किया गया। होजेज स्वच्छंदतावादी चित्रकार था । उसके विचार से प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। उसे सपाट और समतल भूखण्डों की तुलना में विविधतापूर्ण, ऊँची- नीची ऊबड़-खाबड़ जमीन में सुन्दरता के दर्शन हुए. इसलिए होजेज ने इन दृश्यों को मनमोहक और रमणीय माना था। यहाँ कलाकार ने स्वयं को प्रकृति के अत्यधिक निकट पाया।

पृष्ठ संख्या 268

प्रश्न 6.

चित्र 10.8 और 10.9 को देखिए। इन चित्रों द्वारा जनजातीय मनुष्य और प्रकृति के बीच के सम्बन्धों को किस प्रकार दर्शाया गया है; वर्णन कीजिए।

उत्तर:

पुस्तक में दिखाए गए दोनों चित्रों को देखने से यह प्रतीत होता है कि जनजातियों का जीवन जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोंपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों की छाँह में आराम करते थे। उनका पूरा जीवन ही जंगल से प्राप्त होने वाले पदार्थों पर आधारित था। वे पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे यह जंगल की भूमि उनकी पहचान तथा जीवन का आधार थी। इस प्रकार जनजातीय लोगों तथा प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित था।

पृष्ठ संख्या 270

प्रश्न 7.

पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ संख्या 270 के चित्र संख्या 10.10 की तुलना पृष्ठ संख्या 272 के चित्र संख्या 10.12 से कीजिए।

उत्तर:

पृष्ठ संख्या 270 के चित्र संख्या 10.10 में दिखाए गए गाँव के दृश्य में गाँव शान्तिपूर्ण, नीरव और रमणीय दिखाई पड़ता है और प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण है। यह बाहरी संसार के प्रभाव से मुक्त है। जबकि चित्र संख्या 10.12 यह प्रदर्शित करता है कि संथाल लोग शान्तिप्रिय होने के साथ-साथ अपनी अस्मिता को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार रहते थे। इस चित्र में संथालों को अंग्रेजी सैनिकों से युद्ध करते हुए दिखाया गया है। यह चित्र अंग्रेजों के अत्याचारपूर्ण एवं बर्बरतापूर्ण कार्यों को दर्शाता है।

पृष्ठ संख्या 273

प्रश्न 8.

कल्पना कीजिए कि आप ‘इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज’ के पाठक हैं। पाठ्यपुस्तक के चित्र संख्या 10.12, 10.13 और 10.14 में चित्रित दृश्यों के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इन चित्रों से आपके मन में संथालों की क्या क्या छवि बनती है?

उत्तर:

(1) चित्र 10.12 में संथालों को ब्रिटिश सैनिकों से युद्ध करते हुए दिखाया गया है। इसमें अनेक संथाल घायल अवस्था में हैं तथा कुछ मरे हुए दिखाई देते हैं। यह चित्र ब्रिटिश सैनिकों के अत्याचारपूर्ण एवं बर्बरतापूर्ण कार्यों को उजागर करता है।

(2) चित्र 10.13 में संथालों के गाँव जलते हुए दिखाए गए हैं। इसमें संथालों को अपने आवश्यक सामान के साथ गाँवों से पलायन करते हुए दिखाया गया है। इस चित्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार अपनी शक्ति और मिध्याभिमान को प्रदर्शित करना चाहती थी।

(3) चित्र 10.14 में संचालों को बन्दी बनाकर जेल ले जाते हुए दिखाया गया है। संथाल जंजीरों से बंधे हुए और अंग्रेज सिपाही उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं।

(4) यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने संथालों को अनेक सुविधाएँ प्रदान की थीं, परन्तु संथालों ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करने के लिए विद्रोह कर दिया। इस स्थिति में ब्रिटिश सरकार द्वारा संथालों के विद्रोह को कुचलने के लिए की गई सैनिक कार्यवाही उचित प्रतीत होती है।

![]()

पृष्ठ संख्या 275 चर्चा कीजिए

प्रश्न 9.

बुकानन का वर्णन विकास के सम्बन्ध में उसके विचारों के बारे में क्या बतलाता है? उद्धरणों से उदाहरण देते हुए अपनी दलील पेश कीजिए। यदि आप एक पहाड़िया बनवासी होते तो उसके इन विचारों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होती ?

उत्तर:

बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का रोचक वर्णन किया है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का एक कर्मचारी था। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों तथा खनिजों को खोजने का प्रयास किया। उसने लौह खनिज और अवरक, ग्रेनाइट तथा साल्टमीटर से सम्बन्धित सभी स्थानों का पता लगाया। उसने राजमहल की पहाड़ियों में उगाई जाने वाली धान की फसलों का भी वर्णन किया है परन्तु उसके अनुसार इस क्षेत्र में प्रगति की तथा विस्तृत और उन्नत खेती की कमी थी।

उसने सुझाव देते हुए लिखा है कि यहाँ टसर और लाख के लिए बड़े-बड़े बागान लगाए जा सकते थे परन्तु प्रगति के सम्बन्ध में बुकानन पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। इसलिए वह पहाड़िया वनवासियों की जीवन-शैली का आलोचक था। उसकी मान्यता थी कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा। यदि मैं एक पहाड़िया बनवासी होता तो बुकानन के विचारों के प्रति मेरी प्रतिक्रिया विपरीत होती।

पृष्ठ संख्या 276

प्रश्न 10.

लेखक द्वारा प्रयुक्त भाषा या शब्दावली से अक्सर उसके पूर्वाग्रहों का पता चल जाता है। स्रोत 7 को सावधानीपूर्वक पढ़िए और उन शब्दों को छाँटिए जिनसे लेखक के पूर्वाग्रहों का पता चलता है। चर्चा कीजिये कि उस इलाके का रैयत उसी स्थिति का किन शब्दों में वर्णन करता होगा?

उत्तर:

‘नेटिव ओपीनियन’ नामक समाचार पत्र में लेखक द्वारा प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों से उसके पूर्वाग्रहों का पता चलता है –

(1) जासूस (गुप्तचर ) – लेखक ने रैयत को जासूस कहा है जो गाँवों की सीमाओं पर यह देखने के लिए जासूसी करते हैं कि क्या कोई सरकारी अधिकारी आ रहा है।

(2) अपराधी लेखक ने निर्दोष रैयत को अपराधी बताया है जो अपराधियों को समय रहते उनके आने की सूचना दे देते हैं।

(3) हमला करना – लेखक के अनुसार वनवासी ऋणदाताओं पर हमला करके ऋणपत्र तथा दस्तावेज छीन लेते थे।

इस प्रकार लेखक ने रैयत का वर्णन जासूसों अपराधियों एवं हमलावरों के रूप में किया है जिससे लेखक के पूर्वाग्रहों का पता चलता है। परन्तु उस इलाके का रैयत इन शब्दों का कभी प्रयोग नहीं करता और वनवासियों को निरपराधी, शान्तिप्रिय और मानवीय व्यक्ति के रूप में वर्णित करता है।

![]()

पृष्ठ संख्या 280

प्रश्न 11.

पाठ्यपुस्तक के चित्र 10.17 के तीन भाग हैं, जिनमें कपास ढोने के विभिन्न साधन दर्शाए गए सड़क हैं। चित्र में कपास के बोझ से दबे जा रहे बैलों, पर पड़े शिलाखण्डों और नौका पर लदी गाँठों के विशाल ढेर को देखिए। कलाकार इन तस्वीरों के माध्यम से क्या दर्शाना चाहता है?

उत्तर:

पाठ्यपुस्तक के चित्र संख्या 10.17 के द्वारा कलाकार यह बताना चाहता है कि रेलमार्ग प्रारम्भ होने से पहले कपास ढोने के लिए परिवहन के जितने साधन उपलब्ध थे, उनका पूरी तरह उपयोग किया जा रहा था तथा उन सभी साधनों अर्थात् सड़क मार्ग तथा नदी मार्ग द्वारा अधिक से अधिक कपास ढोकर संग्रहण केन्द्र तक पहुँचायी जाती थी।

इस प्रकार संग्रहित की गई कपास का निर्यात पूर्ण रूप से ब्रिटेन को होता था।

पृष्ठ संख्या 282

प्रश्न 12.

रेवत अपनी अर्जी में क्या शिकायत कर रहा है? ऋणदाता द्वारा किसान से ले जाई जाने वाली फसल उसके खाते में क्यों नहीं चढ़ाई जाती? किसानों को कोई रसीद क्यों नहीं दी जाती? यदि आप ऋणदाता होते तो इन व्यवहारों के लिए क्या-क्या कारण देते?

उत्तर:

(1) रैयत अपनी अर्जी में कलेक्टर अहमदनगर को शिकायत कर रहा है कि साहूकार उन पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्हें कपड़ा और अनाज देकर कड़ी शर्तों पर बंधपत्र लिखवाया जाता है तथा नकद मूल्य की अपेक्षा उन्हें सामान 25 से 50 प्रतिशत अधिक मूल्य पर दिया जाता है। किसानों के खेत की उपज ले जाते समय साहूकार आश्वासन देता है कि उपज की कीमत उसके खाते में चढ़ा दी जायेगी, लेकिन वे ऐसा नहीं करते तथा उन्हें कोई रसीद भी नहीं देते हैं।

![]()

(2) ऋणदाता बेईमान प्रवृत्ति के थे तथा किसानों का अधिक से अधिक शोषण करना चाहते थे इसलिए वे किसान की उपज की कीमत उसके खाते में नहीं चढ़ाते थे और न ही किसान को कोई रसीद देते थे। किसान की उपज की कीमत उसके खाते में इस कारण नहीं चढ़ाता होगा कि उसका अधिक समय तक शोषण किया जा सके। इसीलिए उसे रसीद भी नहीं दी जाती होगी।

(3) यदि हम ऋणदाता होते तो यही कहते कि हम रैयत को सही कीमत पर सामान आदि देते हैं, उसे रसीद भी देते हैं, जब हम अपना उधार वापस मांगते हैं तो किसान आनाकानी करता है और हमारी झूठी शिकायत करता है।

पृष्ठ संख्या 283

प्रश्न 13.

उन सभी वचनबद्धताओं की सूची बनाइए जो किसान इस (स्रोत 8 ) दस्तावेज में दे रहा है। ऐसा कोई दस्तावेज हमें किसान और ऋणदाता के बीच के सम्बन्धों के बारे में क्या बताता है? इससे किसान और बैलों (जो पहले उसी के थे) के बीच के सम्बन्धों में क्या अन्तर आएगा?

उत्तर:

वचनबद्धताओं की सूची जो किसान द्वारा दी गई –

- मैंने अपनी लोहे के धुरों वाली 2 गाड़ियाँ साज-सामान एवं चार बैलों सहित आपको कर्जा चुकाने के रूप में बेची हैं।

- मैंने इस दस्तावेज के तहत उन्हीं दो गाड़ियों और चार बैलों को आपसे किराये (भाड़े पर लिया है।

- मैं हर माह आपको चार रुपये प्रतिमाह की दर से किराया दूँगा तथा आपसे आपकी लिखावट में रसीद प्राप्त करूंगा।

- रसीद न मिलने पर मैं यह दलील नहीं दूंगा कि किराया नहीं चुकाया गया है।

यह दस्तावेज हमें यह बताता है कि ऋणदाता किसानों का पूर्ण रूप से शोषण कर रहे थे। अब किसान अपने बैलों तथा गाड़ियों का मालिक नहीं रह गया था। किसान तथा बैलों के बीच के सम्बन्धों में यह अन्तर आयेगा कि पहले किसान स्वयं बैलों का मालिक था तथा बैलों और उसके बीच आत्मीय सम्बन्ध थे अब बैल उसके नहीं थे बल्कि साहूकार के हो गए थे। इस कारण वह बैलों से अधिक से अधिक काम लेना चाहेगा जिससे उसका किराया वसूल हो सके।

![]()

Jharkhand Board Class 12 History उपनिवेशवाद और देहात : सरकारी अभिलेखों का अध्ययन Text Book Questions and Answers

उत्तर दीजिए ( लगभग 100 से 150 शब्दों में)

प्रश्न 1.

ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था?

अथवा

ग्रामीण बंगाल में जोतदारों के उत्कर्ष का वर्णन कीजिये।

अथवा

अठारहवीं शताब्दी के अन्त में ‘जोतदारों’ की स्थिति का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में जहाँ जमींदार संकट से जूझ रहे थे, वहीं धनी किसानों का एक वर्ग जोतदार के रूप में ताकतवर बनकर उभर रहा था। बुकानन के एक विवरण में हमें दिनाजपुर के ऐसे ही जोतदारों का वर्णन मिलता है। इन जोतदारों ने बड़े रकवों पर अपना कब्जा कर रखा था तथा बटाई पर खेती करवाते थे बटाईदार अपने हल-बैल लाकर खेती करते थे तथा जोतदार को फसल की आधी पैदावार देते थे।

जमींदारों की तुलना में जोतदार अधिक ताकतवर हो गये थे। वे गाँवों में रहते थे तथा किसानों पर उनका सीधा नियंत्रण था। जमींदारों द्वारा लगान बढ़ाये जाने पर वे उनका घोर प्रतिरोध करते थे तथा लगान वसूलने में बाधा डालते थे जो रैवत उनके सीधे नियन्त्रण में थे, उनको अपने पक्ष में एकजुट रखते थे तथा राजस्व के भुगतान में जान-बूझकर देरी करा देते थे। राजस्व अदा न करने पर जब जमींदारी नीलाम होती थी तो अक्सर जोतदार ही इन्हें खरीद लेते थे उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक ताकतवर थे। कुछ जगहों पर जोतदारों को ‘हवलदार’ कहते थे तथा कहीं पर ये ‘गाँटीदार’ या ‘मंडल’ कहलाते थे जोतदारों के उदय से जमींदारों के अधिकारों का कमजोर पड़ना लाजिमी था।

प्रश्न 2.

जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियन्त्रण बनाए रखते थे?

अथवा

अगर आप एक जमींदार होते, तो अपनी जमींदारी पर किस प्रकार नियन्त्रण बनाए रखते?

उत्तर:

अपनी जमींदारियों पर नियन्त्रण बनाए रखने के लिए जमींदार लोग कई प्रकार के हथकण्डे अपनाते थे, जो इस प्रकार

(1) फर्जी बिक्री द्वारा – जब राजस्व जमा न कराने पर जमींदारी को कम्पनी द्वारा नीलाम किया जाता था तो जमींदार के एजेन्ट ऊँची बोली लगाकर सम्पत्ति खरीद लेते तथा खरीद राशि अदा न करने पर उसकी दुबारा बोली लगाई जाती थी, फिर जमींदार के एजेन्ट ही बोली लगाते तथा खरीद राशि अदा नहीं करते। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती। अन्त में वह सम्पदा नौची कीमत पर पूर्व जमींदार को बेच दी जाती।

(2) सम्पत्ति स्त्रियों के नाम करना – कम्पनी ने यह नियम बनाया था कि स्त्रियों के नाम की सम्पत्ति को उनसे छीना नहीं जायेगा इसलिए बर्दवान के राजा ने अपनी जमींदारी बचाने के लिए अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माँ को दे दिया।

(3) बाहरी व्यक्ति को अधिकार न करने देना- यदि कभी कोई बाहरी व्यक्ति जमींदारी को खरीद लेता था तो पुराने जमींदार के ‘लठियाल’ उसको मार-पीट कर भगा देते थे और उसे जमींदारी पर अधिकार नहीं करने देते थे।

![]()

(4) रैयत का लगाव – रैयत भी पूर्व जमींदार को अपना अन्नदाता मानती थी तथा स्वयं को उसकी प्रजा । वे बाहरी व्यक्ति का प्रतिरोध करते थे और जमींदारी की नीलामी को अपना अपमान महसूस करते थे।

प्रश्न 3.

पहाड़िया लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर कैसी प्रतिक्रिया दर्शाई ?

उत्तर:

पहाड़िया लोग बाहरी लोगों से आशंकित रहते थे। वे बाहरी लोगों का अपने इलाके में प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। जब बुकानन राजमहल की पहाड़ियों में गया तो उसने पाया कि पहाड़िया लोग उससे बात करने को भी तैयार नहीं थे तथा कई स्थानों पर तो पहाड़िया लोग अपने गाँव छोड़कर ही भाग जाते थे। बुकानन जहाँ कहीं भी गया, उसने पहाड़िया लोगों का अपने प्रति व्यवहार शत्रुतापूर्ण ही पाया। पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहते धे जहाँ किसान एक स्थान पर बसकर कृषि कार्य करते थे। पहाड़िया लोगों द्वारा ये आक्रमण अधिकतर अपने आपको विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किये जाते थे।

इसके साथ ही ये हमले मैदानों में बसे हुए समुदाय पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का एक माध्यम भी थे। मैदानी भागों में रहने वाले जमींदारों को प्रायः पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर शान्ति खरीदनी पड़ती थी। इसी प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ी व्यक्तियों द्वारा नियन्त्रित मार्गों का प्रयोग करने के लिए उन्हें कुछ पथकर दिया करते थे। पहाड़िया लोगों की मान्यता धी कि गोरे लोग उनसे उनके जंगल और जमीनें छीन कर उनकी जीवन शैली और जीवित रहने के साधनों को नष्ट कर देना चाहते थे। अतः वे बाहरी लोगों के प्रति आशकित रहते थे।

![]()

प्रश्न 4.

संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया?

उत्तर:

संथाल लोग बंगाल के जमींदारों के यहाँ भाड़े पर काम करने आते थे। कम्पनी के अधिकारियों ने उन्हें राजमहल की पहाड़ियों में बसने का निमन्त्रण दिया। संचाल उस क्षेत्र में बसकर जंगलों को साफ करके स्थायी खेती करने लगे। उनकी बस्तियों और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। 1832 तक जमीन के काफी बड़े भाग को ‘दामिन-इ-कोह’ के नाम से सीमांकित करके इसे संभाल – भूमि घोषित कर दिया गया। शीघ्र ही संथालों का भ्रम टूट गया। उन्हें यह महसूस होने लगा कि जिस भूमि पर वे खेती कर रहे हैं, वह उनके हाथ से निकलती जा रही है।

इसके प्रमुख कारण थे –

- सरकार ने संथालों की भूमि पर भारी कर लगा दिया था।

- साहूकार बहुत ऊँची दर पर ब्याज लगा रहे थे और ऋण न चुकाने पर उनकी कृषि भूमि पर कब्जा कर रहे थे तथा

- जमींदार लोग उनके इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे।

1850 के दशक तक संथाल लोग यह अनुभव करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए, जहाँ उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों तथा औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह करने का समय आ गया है। अन्त में 1855-56 में संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।

![]()

प्रश्न 5.

बक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे?

उत्तर:

दक्कन के रैयत (किसान) ऋणदाताओं के प्रति निम्न कारणों से क्रुद्ध थे –

- ऋणदाताओं ने रैयत को ऋण देने से इनकार कर दिया था

- रैयत समुदाय इस बात से अधिक नाराज था कि ऋणदाता संवेदनहीन हो गए हैं तथा उनकी दयनीय स्थिति पर वे कोई तरस नहीं खा रहे हैं।

- प्रायः न चुकाई गई शेष राशि पर सम्पूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में नये बंधपत्रों में सम्मिलित कर लिया जाता था और उस पर नये सिरे से ब्याज लगने लगता था।

- ऋणदाता बन्धपत्रों में जाली आंकड़े भर लेते थे वे किसानों की फसल को नीची कीमतों पर खरीदते थे तथा अन्त में वे किसानों की धन-सम्पत्ति पर ही अधिकार कर लेते थे।

- रैयत से ऋण के पेटे भारी ब्याज लगाया जाता था।

- ऋण चुकता होने पर भी उन्हें रसीद नहीं दी जाती थी।

- ऋणदाताओं ने गाँव की पारम्परिक प्रथाओं का उल्लंघन करना शुरू कर दिया तथा मूलधन से अधिक ब्याज लेना शुरू कर दिया।

निम्नलिखित पर एक लघु निबन्ध लिखिए (लगभग 250 से 300 शब्दों में) –

प्रश्न 6.

इस्तमरारी बन्दोबस्त के बाद बहुत-सी जमींदारियाँ क्यों नीलाम कर दी गई?

अथवा

स्थायी भूमि प्रबन्ध के पश्चात् बहुत-सी जमींदारियाँ क्यों नीलाम कर दी गई?

उत्तर:

इस्तमरारी बन्दोबस्त 1793 ई. में बंगाल के गवर्नर-जनरल लार्ड कार्नवालिस ने बंगाल में इस्तमरारी बन्दोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था के अनुसार जमींदार को एक निश्चित राजस्व की राशि ईस्ट इण्डिया कम्पनी को देनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनकी जमींदारियाँ नीलाम कर दी जाती थीं। अतः इस्तमरारी बन्दोबस्त लागू होने के बाद 75% से अधिक “जमींदारियाँ नौलाम की गई क्योंकि जमींदार समय पर राजस्व की राशि जमा कराने में असफल रहे थे।

जमींदारी के नीलाम होने के कारण जमींदारों द्वारा राजस्व जमा न कराने तथा उनकी जमींदारी नीलाम होने के पीछे कई कारण थे –

(1) ऊँचा राजस्व निर्धारण – राजस्व की प्रारम्भिक माँग बहुत ऊँची थी, ऐसा इसलिए किया गया कि आगे चलकर आय में वृद्धि हो जाने पर भी राजस्य नहीं बढ़ाया जा सकता था। इस हानि को पूरा करने के लिए दरें ऊँची रखी गर्यो इसके लिए यह दलील दी गई कि जैसे ही कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, वैसे ही धीरे-धीरे जमींदारों का बोझ कम होता जायेगा।

![]()

(2) उपज की नीची कीमतें राजस्व की यह ऊँची माँग 1790 के दशक में रखी गई जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थीं। ऐसे में कृषकों के लिए राजस्व चुकाना बहुत मुश्किल था जब जमींदार किसानों से ही लगान वसूल नहीं कर सकता था तो वह आगे कम्पनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था।

(3) असमान दरे – राजस्व की दरें असमान थीं, फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व समय पर जमा कराना आवश्यक था। यदि राजस्व निश्चित दिन के सूर्यास्त तक जमा नहीं कराया जाता तो जमींदारी को नीलाम किया जा सकता था।

(4) जमींदार की शक्ति सीमित होना इस्तमरारी बन्दोबस्त ने प्रारम्भ में जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व एकत्र करने तथा अपनी जमींदारी का प्रबन्ध करने तक ही सीमित कर दिया। राजस्व एकत्र करने के लिए जमींदार का एक अधिकारी, जिसे अमला कहते थे, गाँव में आता था।

लेकिन राजस्व संग्रहण एक गम्भीर समस्या थी कभी-कभी खराब फसल और नीची कीमतों के कारण किसानों को देय राशि का भुगतान करना कठिन हो जाता था कभी-कभी रैयत जान-बूझकर भी भुगतान में देरी कर देते थे, क्योंकि जमींदार उन पर अपनी ताकत का प्रयोग नहीं कर सकता था। जमींदार उन बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था मगर न्यायिक प्रक्रिया बहुत लम्बी चलती थी 1798 में अकेले बर्दवान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाया से सम्बन्धित 30,000 से अधिक बद लम्बित थे।

(5) जोतदारों का उदव इसी बीच जोतदारों (धनी किसानों) के वर्ग का उदय हुआ यह वर्ग गाँवों में रहता था और रैयत पर अपना नियन्त्रण रखता था। यह वर्ग जान- बूझकर रैयत को राजस्व का भुगतान न करने के लिए प्रोत्साहित करता था, क्योंकि जब समय पर राजस्व जमा नहीं होता तो जमींदारी नीलाम की जाती थी और यह जोतदार ही उस जमींदारी को खरीद लेते थे।

![]()

प्रश्न 7.

पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस प्रकार भिन्न थी?

उत्तर:

पहाड़िया लोगों की आजीविका और संथालों की आजीविका में भिन्नता बंगाल में राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले पहाड़िया लोगों और संचालों की आजीविका के प्रमुख अन्तर को अग्रलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है –

(1) पहाड़ियों की आजीविका जंगलों पर आधारित थी, जबकि संथालों की आजीविका कृषि पर आधारित थी पहाड़िया लोगों का जीवन पूरी तरह से जंगल पर निर्भर था। वे जंगल की उपज से अपना जीवन निर्वाह करते थे। कुछ पहाड़िया लोग शिकार करके अपना जीवनयापन करते थे वे जंगलों से खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठा करते थे तथा बेचने के लिए रेशम के कोया और राल तथा काठकोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे वे इमली के पेड़ की पनी छाँव में अपनी झोंपड़ी बनाते थे तथा आम की छाँव में बैठकर आराम करते थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार से प्रोत्साहित होकर संथालों ने अपना खानाबदोश जीवन छोड़कर जब राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी में बसना शुरू किया तो उन्होंने वहाँ जंगलों को साफ कर स्थायी कृषि करना प्रारम्भ कर दिया और कृषि उत्पाद ही संथालों की आजीविका के आधार थे।

(2) पहाड़िया झूम कृषि करते थे और संथाल स्थायी कृषि पहाड़िया लोग जंगलों को जलाकर जमीन को साफ करके ‘झूम’ खेती करते थे। वे कुदाल 1 के द्वारा जमीन को थोड़ा खुरचकर विभिन्न प्रकार की दालें तथा ज्वार बाजरा पैदा कर उन्हें अपने खाने के काम में लेते धे एक स्थान पर कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद वे उस जमीन को परती छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते थे जिससे जमीन की खोई उर्वरता पुनः प्राप्त हो सके। दूसरी तरफ संथाल जंगलों को साफ कर स्थायी कृषि करते थे। यही कारण है कि ‘दामिन-ई-कोह’ नामक राजमहल की पहाड़ियों के तलहटी क्षेत्र में कुछ ही वर्षों में संचालों के गाँवों और उनकी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। वे हल से जमीन को जोतकर कृषि करते थे।

![]()

(3) पहाड़िया परती भूमि को चरागाह के रूप में उपयोग लेते थे, संथालों ने उन्हें खेतों में बदल दिया – परती जमीन पर उगी हुई घास आदि पहाड़िया लोगों के पशुओं के लिए चरागाह का कार्य करती थी, जबकि संथालों ने पहाड़ियों के चरागाहों को धान के खेत के रूप में बदल दिया तथा वे वाणिज्यिक खेती भी करते थे तथा साहूकारों से लेन-देन भी करते थे।

(4) कृषि उत्पादों में अन्तर पहाड़िया लोग झूम खेती कर ज्वार, बाजरा तथा दालें उपजते थे, जबकि संथाल लोग कपास, धान, तम्बाकू, सरसों तथा अन्य व्यापारिक फसलें उगाते थे।

(5) खानाबदोश व स्थायी जीवन सम्बन्धी अन्तर- पहाड़िया लोग खानाबदोश जीवन जीते थे। इसके अतिरिक्त ये मैदानी इलाकों के किसानों के पशुओं व अनाज को लूटकर ले जाते थे वे मैदानी जमींदारों से कुछ खिराज लेते थे और उसके बदले में उनके क्षेत्र में आक्रमण नहीं करते थे, लेकिन ये राय अस्थायी आधार होते थे। दूसरी तरफ संथाल ‘दामिन-इ-कोह’ क्षेत्र में स्थायी रूप से असकर, गाँवों में रहते थे तथा स्थायी कृषि करते थे। वे व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन-देन करने लगे थे।

(6) कृषि के साधनों में अन्तर पहाड़िया लोग शूम कृषि के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए यदि कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को संथालों की शक्ति का प्रतीक मानना पड़ेगा; क्योंकि संथाल लोग स्थायी कृषि के लिए हल का प्रयोग करते थे।

प्रश्न 8.

अमेरिकी गृहयुद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया?

उत्तर:

अमेरिकी गृहयुद्ध का भारत में रैयत समुदाय पर प्रभाव अमेरिका में गृहयुद्ध शुरू होने से पूर्व ब्रिटेन में जितना कपास का आयात होता था, उसका 75% अमेरिका से आता था। इस प्रकार ब्रिटेन पूरी तरह अमेरिकी कपास पर निर्भर था। इंग्लैण्ड के सूती वस्त्रों के निर्माता इस बात से परेशान थे कि यदि अमेरिका से आयात बन्द हो गया तो हमारे व्यापार का क्या होगा।

से अमेरिकी गृहयुद्ध से भारत में कपास में तेजी उत्पादन में वृद्धि और रैयत समुदाय को राहत – 1861 ई. में अमेरिका में गृहयुद्ध छिड़ने से भारत में रैयत समुदाय पर अग्रलिखित प्रभाव पड़े –

(i) अमेरिकी गृहयुद्ध से वहाँ कपास उत्पादन व निर्यात में कमी 1861 में अमेरिका में गृहयुद्ध शुरू हो जाने से वहाँ कपास का उत्पादन कम हो गया तथा कपास के आयात में भारी कमी आ गई। 1861 में जहाँ 20 लाख गाँठें ब्रिटेन में आयात की गई थीं, वहाँ 1862 में सिर्फ पचपन हजार गाँठों का ही आयात हो पाया।

![]()

(ii) अमेरिकी गृहयुद्ध के कारण ब्रिटेन में वहाँ से कपास न आने पर भारत में कपास उत्पादन को प्रोत्साहन ब्रिटेन द्वारा भारत से कपास आयात करने का प्रावधान किया गया। इसके लिए ब्रिटेन की सरकार ने यम्बई सरकार को अधिक कपास उपजाने के लिए प्रोत्साहित किया। बम्बई के कपास निर्यातकों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने के लिए कपास उत्पादक जिलों का दौरा कर किसानों को कपास उगाने हेतु प्रोत्साहित किया।

(iii) किसानों को ऋणदाताओं द्वारा अग्रिम राशि देना ऋणदाताओं ने किसानों को अधिक कपास उगाने हेतु अग्रिम ऋण देना शुरू कर दिया क्योंकि कपास की कीमतों में इजाफा हो रहा था। दक्कन में इसका काफी प्रभाव पड़ा तथा किसानों को कपास उगाई जाने वाले प्रति एकड़ के लिए 100 रुपये अग्रिम राशि दी गई। साहूकार लम्बी अवधि के लिए देने को तैयार थे, क्योंकि जब बाजार में तेजी आती है तो कर्ज आसानी से उपलब्ध हो जाता है।

(iv) अमेरिकी गृहयुद्ध काल में भारत में कपास उत्पादन में वृद्धि – जब तक अमेरिका में गृहयुद्ध चलता रहा, दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दो गुनी हो गई 1862 में यह स्थिति आई कि ब्रिटेन में जितना कपास आयात होता था, उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था

(v) कपास में आई तेजी से धनी किसानों को लाभ अमेरिकी गृहयुद्ध के कारण आई कपास की तेजी से सभी किसानों को लाभ नहीं हुआ, जो धनी किसान थे उन्हें ही लाभ मिला। अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दब गये।

(vi) अमेरिकी गृहयुद्ध के समाप्त होने पर भारत से कपास निर्यात में कमी आना तथा रैयत समुदाय की कठिनाइयों में वृद्धि – 1865 में अमेरिका का गृहयुद्ध समाप्त हो गया और वहाँ कपास का उत्पादन फिर से होने लगा और ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में निरन्तर गिरावट आती गई। साहूकारों ने कपास की गिरती कीमत को देखते हुए किसानों को ऋण देने से मना कर दिया तथा अपने उधार की वसूली पर जोर देने लगे। एक तरफ ऋण मिलना बन्द हो गया, दूसरी ओर राजस्व की माँग बढ़ा दी गई रैयत के लिए राजस्व जमा कराना मुश्किल हो गया। इसके फलस्वरूप रैयत की कठिनाइयाँ बढ़ती चली गई।

प्रश्न 9.

किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उपयोग के बारे में क्या समस्याएँ आती हैं?

उत्तर:

सरकारी स्रोतों के उपयोग की समस्याएँ किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उपयोग सम्बन्धी प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं –

(1) सरकारी रिपोर्टों का एकपक्षीय होना किसानों के इतिहास लेखन में सरकारी स्रोतों का उपयोग बहुत ही छानबीन करके करना चाहिए क्योंकि सरकारी रिपोर्ट ज्यादातर एकपक्षीय ही पाई गई हैं। इसलिए अन्य उपलब्ध स्रोतों से उनकी तुलना करके ही सही तथ्यों तक पहुंचा जा सकता है।

![]()

(2) सरकारी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति – सरकारी स्त्रोतों में वर्णित विवरण सरकार के दृष्टिकोण को ही प्रस्तुत करते हैं।

(3) दूसरे पक्ष को दोषी ठहराना – औपनिवेशिक सरकार ने कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया। उनकी जांच रिपोटों में दूसरे पक्ष को ही दोषी ठहराया गया। उदाहरण के लिए, जब दक्कन में किसानों ने बढ़े हुए राजस्व के विरुद्ध विद्रोह किया तो सरकार ने दंगे का कारण बड़े हुए राजस्व की दर को न मानकर साहूकारों और ऋणदाताओं को विद्रोह के लिए उत्तरदायी ठहराया।

(4) अपनी दमनकारी नीति को न्यायोचित बताना – पहाड़िया लोगों का उन्मूलन करने के लिए जो क्रूरतापूर्ण नीति अपनाई गई, उसके पीछे ब्रिटिश सरकार ने अपने तथ्यों में पहाड़ियों को बर्बर, असभ्य और जंगली घोषित करके उनके दमन को उचित बताया जबकि पहाड़िया आदिवासी थे और बाहरी जगत से अपना सम्पर्क कम से कम रखना चाहते थे।

(5) संथालों के विरुद्ध की गई कार्यवाही को उचित बताना संथालों का विद्रोह भी इसी तथ्य को इंगित करता है। पहले पहाड़ियों का उन्मूलन करने तथा कृषि का विस्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने उन्हें छूट देकर बसने हेतु प्रोत्साहित किया। जब उनकी प्रगति होने संगी तो उनके ऊपर भारी कर लगाने शुरू किये संथालों द्वारा इस अन्याय के विरुद्ध किये गये विद्रोह को सरकार ने नृशंसता से कुचला और अपने कृत्य को उचित बताते हुए इंग्लैण्ड के अखबारों में खबरें तथा चित्र प्रकाशित करवाये।

(6) सरकारी सरोकार को व्यक्त करना – दक्कन दंगा आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट भी सरकारी सरोकार को ही प्रतिबिम्बित करती है। दक्कन दंगा आयोग से विशेष रूप से यह पता लगाने को कहा गया था कि क्या सरकारी राजस्व की माँग का स्तर विद्रोह का कारण था सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने सूचित किया कि सरकारी माँग किसानों के गुस्से की वजह नहीं थी। इसमें सारा दोष साहूकारों और ऋणदाताओं का ही था। इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि औपनिवेशिक सरकार यह मानने को कदापि तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष या क्रोध कभी सरकारी कार्यवाही के कारण उत्पन्न हुआ था।

इस तरह सरकारी रिपोर्टों के आधार पर किसानों का सही इतिहास नहीं लिखा जा सकता। सरकारी रिपोर्ट इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, लेकिन उनका प्रयोग करते समय उन्हें सावधानीपूर्वक काम में लेना चाहिए। समाचार-पत्रों, गैर-सरकारी स्रोतों, वैधिक अभिलेखों और यथासम्भव मौखिक साक्ष्यों के साथ उनका भली प्रकार मिलान करके उनकी विश्वसनीयता की जाँच कर फिर उनका उपयोग करना चाहिए।

उपनिवेशवाद और देहात : सरकारी अभिलेखों का अध्ययन JAC Class 12 History Notes

→ बंगाल और वहाँ के जमींदार – ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत सबसे पहले बंगाल में हुई। वहाँ ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने तथा भूमि सम्बन्धी अधिकारों की नयी व्यवस्था तथा नयी राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए।

→ इस्तमरारी बन्दोबस्त के तहत बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना – 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बन्दोबस्त लागू किया गया। इसमें ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जमींदार से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कम्पनी को नियमित रूप से यह राशि अदा करेगा जो जमींदार समय पर राजस्व अदा नहीं करते थे, उनकी जमींदारियाँ नीलाम कर दी जाती थीं। ऐसी ही एक नीलामी की घटना 1797 में बर्दवान में हुई ।

![]()

→ अदा न किए गए राजस्व की समस्या – इस्तमरारी बन्दोबस्त लागू होने के बाद लगभग 75% से अधिक जमींदारियाँ नीलाम की गई। ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि इस्तमरारी बन्दोबस्त लागू होने से सारी समस्याएँ। हल हो जायेंगी। लेकिन उनकी सोच बेकार हो गई। कारण यह रहा कि बंगाल में बार बार अकाल पड़े, पैदावार कम होती गई। जमींदारों द्वारा समय पर राजस्व जमा नहीं कराया गया जिससे उनकी जमींदारियाँ नीलाम की जाने

लगीं।

→ राजस्व राशि के भुगतान में जमींदारों द्वारा चूक करना-ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारियों का मानना था कि राजस्व माँग निर्धारित होने से जमींदार स्वयं को सुरक्षित समझकर अपनी सम्पदाओं का विकास करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका इस्तमरारी बन्दोबस्त लागू होने के बाद कुछ दशकों में जमींदारों द्वारा राजस्व जमा करने में कोताही की जाने लगी और राजस्व की बकाया रकमें बढ़ती गई इस कोताही के कई कारण थे –

- कम्पनी द्वारा राजस्व की माँग को ऊंचे स्तर पर रखा गया।

- यह ऊँची माँग 1790 के दशक में लागू की गई उस समय उपज की कीमतें नीची थीं, जिससे किसानों के लिए जमींदार को लगान चुकाना मुश्किल था ।

- राजस्व की दर असमान थी फसल चाहे अच्छी हो या खराब, राजस्व का भुगतान एक निश्चित समय पर ही करना आवश्यक था।

- जमींदार की शक्ति को सीमित कर दिया गया। उसका कार्य केवल राजस्व वसूलना तथा जमींदारी का प्रबन्ध करना रह गया।

→ जोतदारों का उदय – गाँवों में जोतदारों के एक नये वर्ग का उदय हो गया। यह धनी किसानों से बना था। ये धनी किसान गाँवों में ही रहते थे तथा गरीब किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे ये जमींदार द्वारा लगान बढ़ाने का प्रतिरोध करते थे तथा जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे उत्तरी बंगाल में जोतदारों की ताकत बहुत बढ़ गई थी जमींदार की सम्पदा नीलाम होने पर कई बार जोतदार ही उसे खरीद लेते थे।

→ जमींदारों की ओर से प्रतिरोध – ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई थी, वे अपनी भू-सम्पदा बचाने के लिए कई हथकण्डे अपनाते थे –

- फर्जी बिक्री द्वारा जमींदार के एजेन्ट ही नीलामी में भाग लेकर उसे खरीद लेते थे।

- स्वियों के नाम सम्पत्ति कर दी जाती थी क्योंकि कम्पनी ने ऐसा नियम बनाया था कि स्वियों की सम्पदा को छीना नहीं जायेगा।

- बाहरी व्यक्ति द्वारा जमींदारी खरीद लेने पर उसे मारपीट कर भगा दिया जाता था।

- किसान पुराने जमींदार को अपना अन्नदाता मानते थे और जमींदारी की नीलामी को खुद का अपमान मानते थे जिससे जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जा सकते थे।

- 19वीं सदी के प्रारम्भ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त होने से जमींदारों ने अपनी सत्ता को पुनः सुदृढ़ बना लिया था। लेकिन 1930 की मंदी में पुनः जमींदार कमजोर हो गये और जोतदार शक्तिशाली हो गए।

→ पाँचवीं रिपोर्ट- सन् 1813 में ब्रिटिश संसद में कई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उन्हीं में से एक रिपोर्ट जो ईस्ट इंडिया कम्पनी के भारत प्रशासन के बारे में थी, ‘पाँचवीं रिपोर्ट’ कहलाती है। यह रिपोर्ट कम्पनी के कुशासन, अव्यवस्थित प्रशासन, कम्पनी के अधिकारियों के लोभ-लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को दर्शाती थी।

![]()

18वीं सदी के अन्तिम दशकों में ब्रिटिश सरकार ने कम्पनी को बाध्य किया था कि वह भारत के प्रशासन के बारे में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजे। कम्पनी के कामकाज की जाँच के लिए कई समितियाँ नियुक्त की गई। पाँचवीं रिपोर्ट एक ऐसी ही रिपोर्ट है जो एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी और जो भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गम्भीर वाद-विवाद का आधार बनी। इसमें परम्परागत जमींदारी सत्ता के पतन का अतिरंजित वर्णन है।

II. कुदाल और हल – 19वीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़िया और संचालों के बीच संघर्ष हुआ पहाड़िया कुदाल से झूम खेती करते थे और संथाल हल जोतकर स्थायी खेती कुदाल और हल इसी के प्रतीक हैं।

(1) राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़िया लोगों की स्थिति – उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ के वर्षों में बुकानन द्वारा इस क्षेत्र का दौरा किया गया। उसके वर्णन के अनुसार, यहाँ के निवासी पहाड़िया कहलाते थे जो बाहरी व्यक्तियों के प्रति आशंकित रहते थे ये जंगल की भूमि को साफ कर शूम खेती करते थे और कुदाल से जमीन को खुरच अपने खाने लायक अनाज व दालें पैदा कर लेते थे। जंगल से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। वे इसे अपनी निजी भूमि मानते थे। यह जमीन व जंगल उनकी पहचान थी। वे बाहरी लोगों के प्रवेश का विरोध करते थे तथा कई बार मैदानों में आकर लूटपाट भी कर लेते थे अंग्रेज इन पहाड़ियों को असभ्य और बर्बर मानकर इनका उन्मूलन करना चाहते थे।

(2) संथाल अगुआ बाशिंदे-सन् 1800 ई. के लगभग संथालों का राजमहल की पहाड़ियों में आगमन हुआ। इससे पूर्व वे बंगाल में भाड़े के मजदूर के रूप में काम करने आते थे अंग्रेजों ने इन्हें राजमहल की पहाड़ियों में बसने के लिए तैयार कर लिया। 1832 में जमीन के काफी बड़े भू-भाग को ‘दामिन-इ-कोह’ के रूप में सीमांकित करके उसे संथाल भूमि घोषित कर दिया गया। दामिन-इ-कोह के सीमांकन के बाद संथालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। संथालों और पहाड़िया लोगों के बीच संघर्ष हुआ जिसमें संथाल विजयी रहे।

उन्होंने पहाड़िया लोगों को पहाड़ियों के भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिया और उन्हें ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहन-सहन पर बुरा प्रभाव पड़ा और वे आगे चलकर गरीब हो गये। संथालों ने स्थायी कृषि शुरू की, लेकिन सरकार संथालों की जमीन पर भारी कर लगाने लगी; साहूकार लोग ऊँची ब्याज पर ऋण दे रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने पर उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। तीसरे, जमींदार लोग उनके इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। फलतः 1850 तक संथालों ने ब्रिटिश राज्य के प्रति विद्रोह करने का मानस बनाया। 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण किया गया।

![]()

III. देहात में विद्रोह (बम्बई दक्कन ) उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य भारत के विभिन्न प्रान्तों में किसानों द्वारा साहूकारों तथा अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए गए। ऐसा ही एक विद्रोह 1875 में दक्कन में हुआ।

(1) बहीखाते जलाना-2 मई, 1875 को पूना जिले के सूपा गाँव में किसानों ने साहूकारों पर हमला कर ऋणबन्धों तथा बहीखातों को जला दिया। साहूकारों के परों में आग लगा दी। पुणे से यह विद्रोह अहमदनगर तक फैल गया तथा 6500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसकी चपेट में आ गया। विद्रोह दबाने में कई महीने लगे।

(2) नई राजस्व प्रणाली – इस्तमरारी बन्दोबस्त बंगाल से बाहर बहुत कम लागू किया गया। 1810 में खेती की कीमतों तथा उपज के मूल्यों में वृद्धि हुई लेकिन कम्पनी का राजस्व नहीं बढ़ा क्योंकि इस्तमरारी बन्दोबस्त के कारण कम्पनी राजस्व नहीं बढ़ा सकती थी इसलिए कम्पनी ने राजस्व बढ़ाने के नये तरीके ढूँढ़े। जो राजस्व प्रणाली बम्बई में लागू की गई, वह रैयतवाड़ी कहलायी क्योंकि इसे कम्पनी और रैयत (किसान) के मध्य तय किया गया। यह प्रणाली 30 वर्ष के लिए लागू की गई 30 वर्ष बाद इसमें परिवर्तन हो सकता था।

(3) राजस्व की माँग और किसान का कर्ज – बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बन्दोबस्त 1820 के दशक में किया गया। राजस्व अधिक होने के कारण किसान गाँव छोड़कर भाग गये। राजस्व कठोरता से वसूला गया, जुर्माने ठोके गये। 1832 ई. के पश्चात् कीमतों में आई तीव्र गिरावट, अकाल आदि के कारण किसानों की स्थिति और दयनीय हो गई किसानों को साहूकारों से ऋण लेकर अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती थी। उन्हें हल-बैल और बीज के लिए साहूकारों से ऋण लेना पड़ा, लेकिन राजस्व की बकाया राशियाँ आसमान छू रही थीं। 1840 के दशक में कम्पनी के अधिकारियों को भी इसका बोध हुआ तो उन्होंने राजस्व सम्बन्धी माँग को कुछ हल्का किया।

(4) कपास में तेजी – 1860 के दशक से पूर्व ब्रिटेन में कच्चे माल के रूप में आयात की जाने वाली समस्त कपास का तीन-चौथाई भाग अमेरिका से आता था। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई, 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कम्पनी बनाई गई 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ने के कारण कपास के आयात में भारी गिरावट आई। बम्बई के कपास के सौदागरों द्वारा शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियाँ दी गई ताकि वे भी ग्रामीण ऋणदाताओं को अधिकाधिक मात्रा में ऋण दे सकें। सौदागरों द्वारा 1862 तक ब्रिटेन के आयात की कपास का 900% भारत से जाता था लेकिन इसका लाभ कुछ धनी किसानों को ही हुआ, शेष किसान कर्ज के बोझ से दब गये।

![]()

(5) ऋण नहीं मिलना अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त होने पर कपास का उत्पादन पुनः होने पर ब्रिटेन को भारत से निर्यात कम हो गया। साहूकारों ने किसानों को ऋण देना बन्द कर दिया। एक ओर ऋण का सोत सूख गया, दूसरी ओर राजस्व की दर 50 से 100% बढ़ गई जिसे चुकाना किसानों के वंश के बाहर हो गया।

(6) अन्याय का अनुभव- किसानों ने यह अनुभव किया कि ऋणदाता उनके साथ अन्याय कर रहा है। वह संवेदनहीन होकर देहात की प्रथाओं का उल्लंघन कर रहा है। ब्याज की दरें कई गुना बढ़ा दी गई 100 रु. के मूलधन पर 2000 रु. व्याज वसूला गया। ऋण चुकता होने पर भी रसीद नहीं दी जाती थी। बन्धपत्रों में जाली आँकड़े भरे जाते थे बिना दस्तावेजों के किसान को ऋण नहीं मिलता था।

IV. दक्कन दंगा आयोग – दक्कन में दंगा शुरू होने पर बम्बई सरकार ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। भारत सरकार द्वारा दबाव डालने पर बम्बई सरकार ने एक आयोग की स्थापना की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दंगे के लिए साहूकार एवं ऋणदाता ही उत्तरदायी थे सरकारी राजस्व की बढ़ोतरी दंगा फैलने का कारण नहीं थी औपनिवेशिक सरकार कभी यह मानने को तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष सरकारी कार्यवाही के कारण उत्पन्न हुआ। रिपोर्टों की विश्वसनीयता ये सरकारी रिपोर्ट थीं इस प्रकार की रिपोर्टों का अध्ययन सावधानी के साथ करना चाहिए तथा अन्य स्रोतों से इनका मिलान करके ही उनकी विश्वसनीयता पर विश्वास करना चाहिए।