JAC Board Class 10th Social Science Important Questions History Chapter 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

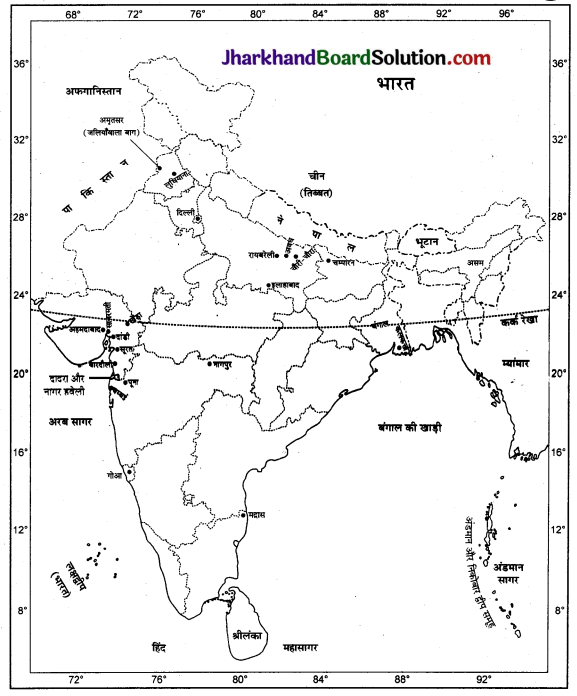

प्रश्न 1.

किसके कल्पनादर्श (युटोपिया) में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बँटे हुए हैं

(क) फ्रेड्रिक सॉरयू

(ख) लुई फिलिप

(ग) ग्रिम्स फेयरीटेल्स

(घ) कार्ल वेल्कर

उत्तर:

(क) फ्रेड्रिक सॉरयू

2. राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है?

(क) फ्रेडिरिक सॉरयू

(ख) मेत्सिनी

(ग) इमेनुएल

(घ) हैब्सबर्ग

उत्तर:

(क) फ्रेडिरिक सॉरयू

3. राष्ट्रवाद का प्रारम्भ जिस देश से हुआ, वह है

(क) फ्रांस

(ख) जर्मनी

(ग) इंग्लैण्ड

(घ) इटली

उत्तर:

(क) फ्रांस

4. अठारहवीं सदी में यूरोप में कौन-सा वर्ग सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रभुत्व रखता था ?

(क) भू-स्वामी कुलीन वर्ग

(ख) पादरी

(ग) मजदूर

(घ) सैनिक

उत्तर:

(क) भू-स्वामी कुलीन वर्ग

5. 19वीं सदी यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद के विचार से निम्नलिखित में से कौन निकटता से जुड़ा हुआ था?

(क) सामाजिक न्याय पर बल

(ख) राज्य में सामाजिक, आर्थिक प्रणाली नियोजित की

(ग) व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी

(घ) राज्य के प्रभुत्व ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया।

उत्तर:

(ग) व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी

6. निम्न में से किस वर्ष वियना में एक शांति संधि का आयोजन किया गया था?

(क) सन् 1834

(ख) सन् 1813

(ग) सन् 1815

(घ) सन् 1915

उत्तर:

(ग) सन् 1815

7. ज्युसेपे मेत्सिनी था

(क) फ्रांस का क्रान्तिकारी

(ख) इटली का क्रान्तिकारी

(ग) ब्रिटेन का क्रान्तिकारी

(घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(ख) इटली का क्रान्तिकारी

8. “जब फ्रांस छींकता है, तो बाकी यूरोप को सर्दी-जुकाम हो जाता है।” यह प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किसने कहा?

(क) ज्युसेपे मेत्सिनी

(ख) मैटरनिख

(ग) ऑटो वॉन बिस्मार्क

(घ) ज्युसेपे गैरीबॉल्डी

उत्तर:

(ख) मैटरनिख

9. जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया

(क) सन् 1817 में

(ख) सन् 1848 में

(ग) सन् 1871 में

(घ) सन् 1885 में

उत्तर:

(ग) सन् 1871 में

10. जर्मन बलूत प्रतीक है

(क) वीरता

(ख) स्वतन्त्रता

(ग) गुलामी

(घ) एकता

उत्तर:

(क) वीरता

रिक्त स्थान पूर्ति सम्बन्धी प्रश्न

निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

1. राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन् ………. में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हई।

उत्तर:

1789

2. सन् 1815 ई. में ………. संधि हुई।

उत्तर:

वियना,

3. ………. इटली का एक क्रांतिकारी था।

उत्तर:

ज्युसेपे मेत्सिनी,

4. 18 मई, 1848 ई. गठित जर्मन नेशनल एसेम्बली को ………. के नाम से जाना गया।

उत्तर:

फ्रैंकफर्ट संसद,

5. फ्रांस की जुलाई क्रांति …….. में हुई।

उत्तर:

1830 ई.

अति लयूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

फ्रेडरिक सॉरयू कौन था ?

अथवा

1848 में फ्रेडरिक सॉरयू ने अपने चित्रों में स्वप्नदर्शी प्रस्तुति क्यों की? एक कारण स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

फ्रेड्रिक सॉरयू एक फ्रांसीसी कलाकार था, जिसने 1848 ई. में चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतान्त्रिक और सामाजिक गणतन्त्रों से मिलकर बना था।

![]()

प्रश्न 2.

युटोपिया क्या है ?

अथवा

कल्पनादर्श क्या है?

उत्तर:

यूटोपिया (कल्पनादर्श) एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असम्भव होता है।

प्रश्न 3.

फ्रांसीसी क्रान्तिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था?

उत्तर:

यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना।

प्रश्न 4.

1804 की नागरिक संहिता का नाम लिखिए, जिसने फ्रांस में कानून के समक्ष बराबरी और सम्पत्ति के अधिकार को सरक्षित बनाया।

उत्तर:

नेपोलियन की संहिता

प्रश्न 5.

राष्ट्र राज्य क्या है ?

उत्तर:

वह राज्य जिसमें उसके अधिकांश नागरिकों एवं शासकों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो।

प्रश्न 6.

उदारवाद का अर्थ बताइए।

अथवा

‘उदारवादंश राष्ट्ववाद’ से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

उदाग्वाद लैटिन भाषा के शब्द Liber पर आधारित हैं, जिसका अथ है-स्वतन्त्रता अर्थात् व्यक्ति के लिए म्वतन्त्रता व कानुन के समक्ष सबको समानता।

![]()

प्रश्न 7.

1834 ई. में किसकी पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेराइन स्थापित किया गया ?

उत्तर:

834 ईं. में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेराइन स्थीपित किया गया।

प्रश्न 8.

किन यूरोपीय शक्तियों ने 1815 ई. में नेपोलियन को हराया था?

उत्तर:

ब्रिंग, रूस, प्रशा और ऑंस्टिया ने 1815 ईं. नेपोलियन को रराया था।

प्रश्न 9.

1815 ई. में आयोजित वियना शांति संधि की अध्यक्षता किसने की?

उत्तर:

ऑंटिय्रया के चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने 1815 ई. में आयंजित वियना शांति संधि की अध्यक्षता की थी।

प्रश्न 10.

1815 ई. में आयोजित वियना शांति संधि का प्रमुख उद्देश्य क्या था?

उत्तर:

1815 ईं. में आयोजित वियना शांति संधि का प्रमुख उद्देश्य नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए कई सारे बदलावों को खत्म करना था।

प्रश्न 11.

गूढ़िवाद क्या है ?

उत्तर:

रुं ऩवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परम्परा द्वारा स्थापित मंध्थाओं एवं रीति-रिवाजों पर बल देता है तथा चरित परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक व धीमे परिवर्तन में विश्वास करता है।

प्रश्न 12.

ज्युसेपे मेत्मिनी का जन्म कब व कहाँ हुआ ?

उत्तर:

ज्युसेपे मेंत्मिनी का जन्म 1807 ई. में जेनोआ में हुआ था।

प्रश्न 13.

ज्युसेपे मेत्तिनी द्वारा स्थापित दो भूमिगत संगठनां कं नाम लिखिए।

उत्तर:

ब्युप्रेपे मेत्सिनी द्वारा स्थापित दो भृमिगत संगटन हैं

- यंग इटती (मार्सेई में),

- यंग यूरोप (बर्न में)।

प्रश्न 14.

मेत्सिनी द्वारा स्थापित संगठन-यंग इटली व यंग यूरोप कें सदस्य कौन थे?

उत्तर:

मेत्सनी द्वारा स्थापित संगठन-यंग इटली व यंग यूरोप के सदस्स्य पोलेण्ड, फ्रांस, इटली व जर्मन राज्यों में मयान विन्नार ₹वनने नाले युत्रा थे।

प्रश्न 15.

मेत्सिनी का क्या विश्वास था ?

उत्तर:

मेत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी।

![]()

प्रश्न 16.

मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया?

उत्तर:

ज्युसेपे मेत्सिनी को।

प्रश्न 17.

बुसेल्स किस वर्ष यूनाइटेड ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया?

उत्तर:

सन् 1830 ई. में ब्रुसेल्स यूनाइटेड ऑफ द नीदरलेंड से अलग हो गया।

प्रश्न 18.

किस संधि ने यूनान को एक स्वतन्त्र राष्ट्र की मान्यता दी?

उत्तर:

1832 ई. में हुई कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी।

प्रश्न 19.

रूमानीवाद क्या है ?

उत्तर:

रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आन्दोलन था, जो एक विशेष तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था।

प्रश्न 20.

किस दार्शंनिक ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी ?

उत्तर:

योहान गॉंटफ्रीड नामक दार्शनिक ने दावा किया था कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी।

प्रश्न 21.

फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा किसने माना ?

उत्तर:

जैकब ग्रिम व विल्हेल्म ग्रिम ने फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा माना।

प्रश्न 22.

किस वर्ष सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया ?

उत्तर:

18 मई, 1848 ई. को सेंट पॉल चर्च में फ्रफकफर्ट संसद का आयोजन किया गया।

प्रश्न 23.

जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है ?

उत्तर:

ऑंटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है।

प्रश्न 24.

प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया ?

उत्तर:

जनवरी 1871 ई. में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्नाट घोषित किया गया।

प्रश्न 25.

वर्साय के शीशमहल में आयोजित एक समारोह के दौरान किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया ?

उत्तर:

काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया।

![]()

प्रश्न 26.

इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आन्दोलन का नेतृत्व किसने किया था?

उत्तर:

इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने वाले आन्दोलन का नेतृत्व प्रमुख मंत्री कावूर ने किया था।

प्रश्न 27.

इमेनुएल द्वितीय एकीकृत इटली का राजा कब बना?

उत्तर:

1861 ई. में इमेनुएल द्वितीय एकीकृत इटली का राजा बना।

प्रश्न 28.

यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ?

उत्तर:

1707 ई. में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया।

प्रश्न 29.

कौन: सा देश कैथलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में बँटा हुआ था?

उत्तर:

आयरलैंड।

प्रश्न 30.

आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया?

उत्तर:

सन् 1801 में।

प्रश्न 31.

‘गॉड सेव अवर नोबल किंग ‘ किस देश का राष्ट्रीय गान है?

उत्तर:

‘गॉड सेव अवर नोबल किग’ ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान है।

प्रश्न 32.

किस देश ने नारी रूपकों कों मारीआन नाम दिया?

उत्तर:

फ्रांस ने नारी रूपकों को मारीझान नाम दिया।

प्रश्न 33.

सन् 1871 के पश्चात् यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बताइए।

उत्तर:

सन् 1871 के पश्चात् यूरोप में गम्भीर राप्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था।

प्रश्न 34.

किस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर ‘स्लाव’ के नाम से पुकारा जाता था?

उत्तर:

बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव के नाम से पुकारा जाता था।

लघूत्तरात्मक प्रश्न (SA1)

प्रश्न 1.

1789 ई. की फ्रांसीसी क्रांति के परिणामस्वरूप कौन-कौन से परिवर्तन हुए?

उत्तर:

1789 ई. की फ्रांसीसी क्रान्ति के परिणामस्वरूप निम्न परिवर्तन हुए:

- 1789 ई. की क्रान्ति के परिणामस्वरूप प्रभुसत्ता राजतंत्र के हाथों से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के हाथों में हस्तान्तरित हो गई।

- क्रान्ति ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा एवं वे ही राष्ट्र का भाग्य निर्धारित करेंगे।

प्रश्न 2.

नेपोलियन संहिता क्या थी?

उत्तर:

नेपोलियन ने 1804 ई. में एक नागरिक संहिता का निर्माण किया जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिये थे तथा कानून के समक्ष समानता व सम्पत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया।

प्रश्न 3.

जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति क्या प्रतिक्रियाएँ थीं?

अथवा

विजित क्षेत्रों में फ्रांसीसी शासन के प्रति स्थानीय निवासियों की क्या प्रतिक्रियाएँ थीं? व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों ने फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली-जुली प्रतिक्रिया दिखलाई कई स्थानों एवं शहरों में फ्रांसीसी सेना का स्वतन्त्रता के रक्षक के रूप में स्वागत किया गया। परन्तु यह उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में परिवर्तित हो गया क्योंकि नवीन प्रशासनिक व्यवस्थाएँ लोगों को राजनीतिक स्वतन्त्रता के अनुरूप नहीं लगी थीं। करों में वृद्धि, सेंसरसिप, फ्रांसीसी सेना में जबरदस्ती भर्ती आदि फ्रांसीसी शासन द्वारा उठाये गये कुछ ऐसे कदम थे, जिनका स्थानीय लोगों ने बहुत अधिक विरोध किया।

![]()

प्रश्न 4.

जॉलवेराइन के विषय में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर:

सन् 1834 ई. में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ स्थापित किया गया जिसे जॉलवेराइन के नाम से जाना गया। जॉलवेराइन में अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया तथा मुद्राओं की संख्या घटाकर दो कर दी जो उससे पहले तीस से भी ऊपर थी। जॉलवेराइन ने आर्थिक राष्ट्रवाद के आन्दोलन को जन्म दिया जिसने इस समय में पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत बनाया।

प्रश्न 5.

यूरोप में 1848 ई. में उदारवादियों के विद्रोह की प्रमुख माँगें कौन-कौन सी थीं?

उत्तर:

1848 ई. में उदारवादियों के विद्रोह की प्रमुख माँगें निम्नलिखित थीं

- उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री-पुरुषों ने संविधानवाद के साथ-साथ राष्ट्रीय एकीकरण की माँग सामने रखी।

- उन्होंने संविधान, प्रेस की स्वतन्त्रता तथा संगठन बनाने की स्वतन्त्रता जैसे संसदीय सिद्धान्तों पर आधारित राष्ट्र राज्य की माँग की।

- महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की माँग की।

प्रश्न 6.

यूरोप में 1848 ई. की उदारवादी क्रान्ति के क्या परिणाम सामने आये?

उत्तर:

यूरोप में 1848 ई. की उदारवादी क्रान्ति के निम्नलिखित परिणाम सामने आये–

- मध्य तथा पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाही ने उन परिवर्तनों को लागू करना प्रारम्भ कर दिया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 ई. से पहले लागू हो चुके थे।

- हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों में भू-दासत्व एवं बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गयी।

- हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को पर्याप्त स्वतन्त्रता प्रदान की।

प्रश्न 7.

ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा गया था?

उत्तर:

ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा गया क्योंकि उसने 1848 में जर्मनी के एकीकरण के नेतृत्व को सँभाला तथा अपनी ‘रक्त और लौह’ की नीति के द्वारा उसे पूरा किया।

प्रश्न 8.

इटली के एकीकरण में कावूर की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

कावूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आन्दोलन का नेतृत्व किया। कावूर ने इटली को एक राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए कूटनीतिक संधियों का सहारा लिया। उसने फ्रांस के साथ संधि की तथा ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को पराजित किया जो इटली के उत्तरी हिस्से में एक विस्तृत क्षेत्र पर शासन कर रहा था। इससे उसे इटली को एकीकृत करने के लिए आगे रास्ता तैयार मिला।

![]()

प्रश्न 9.

रूपक से क्या आशय है ? फ्रांस के नारी रूपक के विषय में संक्षिप्त विवरण दीजिए।

उत्तर:

रूपक से आशय है कोई अमूर्त विचार; जैसे-लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता एवं मुक्ति आदि को किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के माध्यम से इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहते हैं। एक रूपकात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं- एक शाब्दिक व एक प्रतीकात्मक। फ्रांस का नारी रूपक मारीआन था जिसने जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया।

प्रश्न 10.

बाल्कन क्षेत्र में वर्तमान में कौन-कौन से देश मम्मिलित थे? यह क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र क्यों बन गया?

उत्तर:

बाल्कन क्षेत्र में वर्तमान के रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एवं मॉन्टिनिग्रो देश सम्मिलित थे। इस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव कहकर पुकारा जाता था। जैसे-जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान एवं स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया।

लयूत्तरात्मक प्रश्न (SA2)

प्रश्न 1.

फ्रांसीसी क्रान्तिकारियों द्वारा उठाए गये किन्हीं पाँच कदमों का वर्णन कीजिए, जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकी।

अथवा

लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव उत्पन्न करने के लिए फ्रांसीसी क्रान्तिकारियों द्वारा कौन-कौन से उपाय किये गये?

उत्तर:

लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव उत्पन्न करने के लिए फ्रांसीसी क्रान्तिकारियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये

- पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार-पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे संविधान के अन्तर्गत समान अधिकार प्राप्त थे।

- नये राष्ट्रीय चिह्न-पुराने शाही प्रतीक चिह्नों को विस्थापित करने के लिए एक नये तिरंगे राष्ट्रध्वज का चुनाव किया गया।

- केन्द्रीय प्रशासनिक व्यवस्था-सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाने के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई।

- राष्ट्रीय भाषा-क्षेत्रीय भाषाओं को राष्ट्रीयता की राह में अवरोध माना गया इसलिए उन्हें हतोत्साहित किया गया। इन भाषाओं की जगह फ्रेंच भाषा को सामान्य लोगों के बोलने और लिखने की भाषा के रूप में प्रोत्साहित किया गया।

- भार व नाप की एक समान व्यवस्था-फ्रांसीसी क्रान्तिकारियों ने भार व नाप की एक समान व्यवस्था लागू की।

- आयात-निर्यात शुल्क की समाप्ति-आंतरिक आयात-निर्यात शुल्कों को समाप्त कर दिया गया।

प्रश्न 2.

“फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निःसन्देह वहाँ प्रजातन्त्र को नष्ट किया था परन्तु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रान्तिकारी सिद्धान्तों का समावेश किया।” इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए।

अथवा

“फ्रांस में नेपोलियन ने प्रजातंत्र को नष्ट किया था परन्तु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धान्तों का समावेश किया जिससे पूरी व्यवस्था अधिक तर्क-संगत और कुशल बन सके।” तर्कों सहित इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

अथवा

“निःसन्देह नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में लोकतन्त्र को समाप्त कर दिया था परन्तु उसने कई क्रान्तिकारी प्रशासनिक सुधार भी लागू किए।” उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए।

उत्तर:

उपर्युक्त कथन का औचित्य सिद्ध करने हेतु निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं

1. नेपोलियन संहिता:

इस संहिता को सन् 1804 ई. में लागू किया गया। इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि सम्पत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित बनाया।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार:

नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, समिति व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसानों को भू-दासत्व व जागीरदारी शल्कों से मुक्ति दिलाई।

3. शहरी क्षेत्रों में सुधार:

शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को समाप्त कर दिया। परिवहन व संचार व्यवस्थाओं में सुधार किया।

4. व्यापार में सुधार:

नेपोलियन ने एक समान कानून, मानक भार व नाप की व्यवस्था तथा एक राष्ट्रीय मुद्रा को लाग किया, जिससे व्यापार और व्यापारियों के विकास को बहुत अधिक बल मिला तथा वस्तुओं व पूँजी के आवागमन में सुविधा हुई।

![]()

प्रश्न 3.

फ्रांस पर नेपोलियन के आधिपत्य के बाद फ्रांस के लोगों का प्रारंभिक उत्साह किस प्रकार शीध्र ही दुश्मनी में बदल गया? कोई चार कारण स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

फ्रांस पर नेपोलियन के आधिपत्य के बाद फ्रांस के लोगों के प्रारंभिक उत्साह के शीघ्र ही दुश्मनी में बदलने के चार कारण निम्नलिखित हैं

- प्रशासनिक सुधारों का सही ढंग से लागू नहीं कर पाना-नेपोलियन ने फ्रांस में एक बड़े भू-भाग को शामिल करने में सफलता हासिल की परन्तु वह नवीनतम प्रशासनिक सुधारों को सही ढंग से लागू करने में विफल रहा और लोगों का जीवन प्रशासनिक दुष्चक्र में उलझ कर रह गया।

- करों में वृद्धि-नेपोलियन ने सत्ता संभालते ही करों की दरों में वृद्धि कर दी जिससे जनता की हालत नाजुक हो गई।

- सेंसरशिप को लागू करना-नेपोलियन ने सेंसरशिप लागू कर स्वतंत्र विचारों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके तहत सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने पर कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया।

- फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती-नेपोलियन ने शेष यूरोप को जीतने के लिए लोगों को जबरन फ्रेंच सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया जिससे लोगों में उसके प्रति रोष उत्पन्न होने लगा।

प्रश्न 4.

यूरोप में राष्ट्रवाद के किन्हीं चार कारणों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

यूरोप में राष्ट्रवाद के चार कारण निम्नलिखित हैं

1. मध्य वर्ग का उदय:

यूरोप में 19वीं सदी में हुए औद्योगीकरण के कारण नए सामाजिक समूह-श्रामिक वर्ग व मध्य वर्ग, अस्तित्व में आए। मध्य वर्ग ने कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित व उदारवादी वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचारों को लोकप्रिय बनाया।

2. उदारवादी विचारधारा का प्रारम्भ:

19वीं सदी में प्रारम्भ हुई इस विचारधारा ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। उदारवाद, राजनीतिक रूप से सहमति से बनी सरकार पर जोर देता था तथा नए मध्य वर्गों के लिए इसका अर्थ था-व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी।

3. यूनान का स्वतत्रंता संग्राम:

यूनान को 1832 ई. में हुई कुस्तुनतुनिया की संधि ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की। इसी के साथ यूरोप के अन्य देश भी एकीकरण के लिए प्रेरित हुए।

4. जन-विद्रोह:

1830 के दशक में यूरोप में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई तथा बेरोजगारी व खाद्यान्न की कमी के कारण लोगों ने विद्रोह करने शुरू कर दिए। इन विद्रोहों से रूढ़िवादी सरकारें कमजोर होने लगी तथा राष्ट्रवादी भावनाएँ जन्म लेने लगी।

प्रश्न 5.

यूरोप महाद्वीप के शक्तिशाली कुलीन वर्ग की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए।

उत्तर:

यूरोपीय महाद्वीप के शक्तिशाली कुलीन वर्ग की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं

- जीवन जीने की एक समान शैली: सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इन लोगों की जीवन जीने की शैली एक समान थी। इस साझी जीवन शैली से इस वर्ग के सदस्य एक दूसरे से जुड़े थे।

- भू-स्वामित्व: ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के मालिक थे। इनके पास बड़ी-बड़ी जागीरें थीं तथा शहरी क्षेत्रों में विशाल भवनों के स्वामी थे।

- फ्रेंच भाषा का प्रयोग: कुलीन वर्ग, राजनीतिक कार्यों के लिए एवं उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे।

- आपस में वैवाहिक सम्बन्ध: कुलीन वर्गों के परिवार वैवाहिक सम्बन्धों के माध्यम से आपस में जुड़े होते थे।

- छोटा समूह: यूरोप महाद्वीप में कुलीन वर्ग संख्या की दृष्टि से एक छोटा समूह था।

प्रश्न 6.

यूरोप में मध्यम वर्ग के उदय के क्या कारण थे? संक्षिप्त विवरण दीजिए।

उत्तर:

यूरोप में मध्यम वर्ग के उदय के निम्नलिखित कारण थे

- पश्चिमी एवं मध्य यूरोप के विभिन्न भागों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास तथा वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। इस वर्ग का अस्तित्व बाजार के उत्पादन पर निर्भर था।

- इंग्लैण्ड में 18वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में औद्योगीकरण प्रारम्भ हुआ जबकि फ्रांस व जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ।

- औद्योगीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप श्रमिक वर्ग एवं मध्य वर्ग अस्तित्व में आये। यह वर्ग उद्योगपतियों, व्यापारियों एवं सेना क्षेत्र के लोगों से बनाया गया।

- मध्य और पूर्वी यूरोप के इन समूहों का आकार 19वीं शताब्दी के अन्तिम दशकों तक छोटा ही था। यह वर्ग शिक्षित, धन सम्पन्न एवं उदारवादी था।

- कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के पश्चात् शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए।

![]()

प्रश्न 7.

यूरोप में 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में विकसित होने वाले उदारवादी राष्ट्रवाद की अवधारणा की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द Liber पर आधारित है जिसका अर्थ है ‘स्वतन्त्र’। उदारवाद का अर्थ विभिन्न लोगों ने अपने-अपने ढंग से स्पष्ट किया है। नये मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ है-व्यक्ति के लिए स्वतन्त्रता तथा कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से गठित हो।

उदारवाद निरंकुश शासन का विरोधी, निरंकुश शासकों एवं पादरियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का समर्थक था। 19वीं शताब्दी के उदारवादी, निजी सम्पत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का अर्थ है- बाजारों की मुक्ति, उदारवादी, वस्तुओं व पूँजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाये गये नियन्त्रणों की समाप्ति के पक्ष में थे।

प्रश्न 8.

1815 में नेपोलियन की हार के पश्चात् यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से क्यों प्रेरित थीं ? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

1815 ई. में नेपोलियन की हार के पश्चात् यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। रूढ़िवादी यह मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारम्परिक संस्थाएँ; जैसे-राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊँच-नीच, सम्पत्ति व परिवार को बनाये रखना चाहिए फिर भी रूढ़िवादी लोग क्रान्ति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे।

नेपोलियन द्वारा प्रारम्भ किये गये परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण, राजतन्त्र जैसी पारम्परिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की शक्ति को और अधिक शक्तिशाली बना सकता था। अतः एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद तथा भू-दासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतन्त्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे।

प्रश्न 9.

वियना सम्मेलन के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे? संक्षिप्त विवरण दीजिए।

अथवा

सन् 1815 ई. की वियना संधि द्वारा लाये गये दो महत्वपूर्ण परिवर्तनों को संक्षेप में बताइए।

अथवा

1815 की वियना संधि के उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझाइए।

अथवा

वियना सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

नेपोलियन की पराजय के पश्चात् यूरोपीय शक्तियों ने वियना की संधि की। इस संधि के उद्देश्य नेपोलियाई युद्धों द्वारा लाये गये परिवर्तनों को समाप्त करना तथा यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना था। वियना सम्मेलन के प्रमुख प्रस्ताव/वियना संधि की प्रमुख विशेषताएँ/दो महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं

- फ्रांसीसी क्रान्ति के दौरान हटाये गये बूबों राजवंश को सत्ता में बहाल किया गया तथा फ्रांस को नेपोलियन से हुए। युद्धों के दौरान प्राप्त विभिन्न क्षेत्रों को लौटाना पड़ा।

- भविष्य में फ्रांस द्वारा सम्भावित विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर कई नये राज्यों की स्थापना की – गई। इस प्रकार उत्तर में नीदरलैण्ड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम सम्मिलित था और दक्षिण में पीडमॉण्ट में जेनोआ को सम्मिलित कर दिया गया।

- प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नये क्षेत्र दिये गये जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियन्त्रण सौंपा गया।

- नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को बरकरार रखा गया।

प्रश्न 10.

ज्युसेपे मेसिनी कौन था? इटली के एकीकरण के सन्दर्भ में उसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए।

अथवा

ज्यसेपे मेत्सिनी के बारे में आप क्या जानते हैं? उसके विचार बताइए।

अथवा

इटली के एकीकरण में मेत्सिनी के योगदान का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

ज्युसेपे मेत्सिनी इटली का एक महान् क्रान्तिकारी नेता था। इनका जन्म 1807 ई. में जेनोआ में हुआ। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। मेत्सिनी ने दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की-(i) यंग इटली (ii) यंग यूरोप। इन संगठनों के सदस्य पोलैण्ड, फ्रांस, इटली व जर्मनी के युवा थे।

इटली के एकीकरण के सन्दर्भ में मेत्सिनी की भूमिका/विचार:

- मेत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी।

- वह राजशाही के विरुद्ध था तथा लोकतन्त्र में विश्वास करता था।

- वह छोटे राज्यों में विश्वास नहीं करता था। वह इटली के विभिन्न राज्यों एवं प्रदेशों को एकीकृत कर एकीकृत इटली एवं एकीकृत गणराज्य बनाना चाहता था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था।

- मेत्सिनी ने ‘यंग इटली’ के माध्यम से इटलीवासियों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति, त्याग एवं बलिदान की भावनाएँ उत्पन्न की।

- मेत्सिनी ने प्रजातांत्रिक गणराज्यों के अपने स्वप्न से रूढ़िवादियों को पराजित कर दिया।

- 1830 के दशक में मेत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने का प्रयास किया।

प्रश्न 11.

रूढ़िवादी, मेत्सिनी के गुप्त संगठनों और विचारों से क्यों डरे हुए थे? कोई दो कारण स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

1. ज्युसेपे मेत्सिनी इटली का एक क्रांतिकारी युवक था। चौबीस वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने पर उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात् उसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। एक मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे जो कभी भी आन्दोलन खड़ा कर सकते थे।

2. मेत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना है। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके ऐसे विचारों तथा राजतंत्र का विरोध करने के कारण ही रूढ़िवादी मेत्सिनी से डरे हुए थे।

![]()

प्रश्न 12.

सन् 1830 का दशक यूरोप में घोर आर्थिक कठिनाइयों का काल था? इसके कारण बताइए।

अथवा

“यूरोप में सन् 1830 का दशक भारी आर्थिक कठिनाइयों का वर्ष सिद्ध हुआ।” इसकी व्याख्या के लिए कारण दीजिए।

उत्तर:

सन् 1830 का दशक यूरोप में घोर आर्थिक कठिनाइयों का काल था। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे

- सन् 1830 के दशक में यूरोप की जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई।

- रोजगार के अवसर कम हो गये किन्तु नौकरी की खोज करने वालों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई।

- ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त जनसंख्या शहरों में भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी।

- शहरों के छोटे उत्पादकों को इंग्लैण्ड से आयातित मशीनों से बने सस्ते वस्त्रों से कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था।

- यूरोप में कई भागों में कृषक, सामंती शुल्कों व जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थे।

- खाने-पीने की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने तथा फसल के खराब होने से शहरों व गाँवों में व्यापक निर्धनता फैल रही थी।

प्रश्न 13.

उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि एकीकरण से पहले इटली राजनीतिक रूप से बहुत अधिक विखण्डित था।

उत्तर:

अपने एकीकरण से पहले इटली राजनीतिक रूप से बहुत अधिक विखण्डित था। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखण्डन का एक लम्बा इतिहास था, जिसके उदाहरण निम्नलिखित हैं

- इटली अनेक वंशानुगत राज्यों एवं बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था।

- उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य इटली सात राज्यों में बँटा हुआ था।

- सार्डिनिया-पीडमॉण्ट पर एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग में हैब्सबर्ग शासकों का अधिकार था, मध्य क्षेत्र पर पोप का शासन था तथा दक्षिण क्षेत्र पर स्पेन के बू! राजवंश का शासन था।

- इतालवी भाषा सम्पूर्ण राष्ट्र की भाषा नहीं थी। अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय व स्थानीय रूप, प्रचलन में थे। 1830 के दशक में ज्युसेपे मेत्सिनी ने इटली को राजनीतिक रूप से एकीकृत करने के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश कर एकीकृत इतालवी गणराज्य की अवधारणा को आगे बढ़ाया।

प्रश्न 14.

ज्युसेपे गैरीबॉल्डी के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर:

ज्युसेपे गैरीबॉल्डी इटली का सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी था। इसका जन्म 1807 ई. में हुआ था। गैरीबॉल्डी का सम्बन्ध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था तथा वह स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। 1833 ई. में वह मेत्सिनी के ‘यंग इटली’ आन्दोलन का सदस्य बन गया तथा 1834 ई. में उसने पीडमॉण्ट के गणतंत्रीय विद्रोह में भाग लिया। विद्रोह के कुचल दिये जाने के कारण गैरीबॉल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा। 1854 ई. में उसने इटली लौटकर विक्टर इमेनुएल द्वितीय का समर्थन किया जो इतालवी राज्यों को एकीकृत करने का प्रयास कर रहा था।

1860 ई. में गैरीबॉल्डी ने दक्षिण इटली की ओर एक्सपिडिशन ऑफ द थाउजेंड (हजार लोगों का अभियान) का सफल नेतृत्व किया, इस अभियान में 30,000 स्वयंसेवक जुड़ गये जो रेड शर्ट्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1867 ई. में गैरीबॉल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना मेपल राज्यों से लड़ने रोम गयी। वहाँ रेड शर्ट्स, फ्रांसीसी व मेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाये और पराजित हो गये। 1870 ई. में जब प्रशा से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए तब जाकर मेपल राज्य अन्ततः इटली में सम्मिलित हुए।

प्रश्न 15.

स्कॉटलैण्ड को किस प्रकार यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

इंग्लैण्ड और स्कॉटलैण्ड के बीच ‘एक्ट ऑफ यूनियन’ (1707) समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन’ का गठन हुआ। इससे इंग्लैण्ड, स्कॉटलैण्ड पर अपना प्रभुत्व जमा पाने में कामयाब हुआ। इसके पश्चात् ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा हो गया। स्कॉटलैण्ड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीकों से दबा दिया गया और ब्रितानी पहचान का विकास हुआ।

स्कॉटिश हाइलैंड्स के निवासी, कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आजादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाइलैंड्स के लोगों को अपनी गेलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें बहुत से लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया।

निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति 1789 ई. की फ्रांसीसी क्रान्ति से प्रारम्भ हुई थी। स्पष्ट करें।

अथवा

“राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में ‘फ्रांसीसी क्रान्ति’ के साथ हुई।” कथन की पुष्टि कीजिए।

अथवा

1789 ई. में हुई फ्रांस की क्रान्ति के परिणामों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

फ्रांस की 1789 ई. में होने वाली क्रान्ति को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत समझा जा सकता है

1. फ्रांसीसी क्रान्ति के परिणामस्वरूप हुए परिवर्तन:

1789 ई. की फ्रांसीसी क्रान्ति के परिणामस्वरूप प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के हाथों में आ गयी। क्रांतिकारियों ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा एवं वे ही राष्ट्र का भाग्य निर्धारित करेंगे।

2. फ्रांसीसी क्रान्तिकारियों द्वारा उठाये गये कदम:

प्रारम्भ से ही फ्रांसीसी क्रान्तिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाये जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई

- पितृभूमि एवं नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अन्तर्गत समान अधिकार प्राप्त थे।

- एक नया फ्रांसीसी झंडा-तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज का स्थान ले लिया।

- एस्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा तथा उसका नाम परिवर्तित कर नेशनल एसेंबली कर दिया गया।

- नवीन स्तुतियाँ रची गयीं, शपथें ली गयीं एवं शहीदों का गुणगान किया गया। यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। .

- एक केन्द्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गयी जिसने अपने भू-भाग में निवास करने वाले समस्त नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाये।

- आन्तरिक आयात-निर्यात शुल्क समाप्त कर दिये गये।

- तौलने एवं नापने के लिए एक तरह की व्यवस्था लागू की गयी।

- क्षेत्रीय बोलियों के स्थान पर पेरिस की फ्रेंच भाषा ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित हुई।

3. यूरोप पर फ्रांसीसी क्रान्ति का प्रभाव-फ्रांसीसी क्रान्ति का यूरोप पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा

- फ्रांस की क्रान्ति ने राष्ट्रवाद के बीज बो दिये, जिससे यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई!

- फ्रांस की क्रान्ति ने सम्पूर्ण विश्व को लोकतंत्रीय सिद्धान्त प्रदान किया।

- फ्रांस ने यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों के गठन में सहायता प्रदान की।

- फ्रांसीसी क्रान्ति के पश्चात् यूरोप के विभिन्न देशों के छात्रों एवं शिक्षित मध्य वर्गों के लोगों ने जैकोबिन क्लबों की

- स्थापना करना प्रारम्भ कर दिया।

- जैकोबिन क्लबों की गतिविधियों एवं अभियानों ने उन फ्रांसीसी सेनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया जो 1790 ई. के दशक में हॉलैण्ड, स्विट्जरलैण्ड एवं इटली के बड़े भू-भाग में प्रविष्ट हुई थीं।

- फ्रांसीसी सेनाएँ राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में भी ले गयीं।

![]()

प्रश्न 2.

19वीं सदी के यूरोपीय उदारवादी राष्ट्रवाद से आपका क्या अभिप्राय है?

अथवा

यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवाद से किस प्रकार जुड़े थे? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

यूरोपीय उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ-यूरोप में 19वीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों में राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित विचार उदारवाद से जुड़े थे। उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द ‘Liber’ पर आधारित है, जिसका अर्थ है-‘आजाद’। उदारवाद का अर्थ विभिन्न लोगों ने अपने-अपने ढंग से स्पष्ट किया है

- नये मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ था-व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता एवं कानून के समक्ष सबकी बराबरी।

- राजनैतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर बल देता था जो सहमति से गठित हो।

- कुछ लोगों के लिए इसका अर्थ था-निजी सम्पत्ति रख सकने का अधिकार।

- आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का अर्थ बाजारों की मुक्ति था। व्यापारी वर्ग अपने सामान एवं पूँजी के मुक्त आवागमन की माँग करता था।

19वीं सदी के यूरोपीय उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएँ:

1830 ई. के दशक के पश्चात् यूरोपीय उदारवादी राष्ट्रवाद की कई विशेषताएँ पायी गयीं जो निम्न प्रकार से हैं

- व्यक्ति की आजादी एवं कानून के समक्ष सबको समानता का अधिकार प्राप्त हो।

- उदारवादी निजी सम्पत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे।

- उदारवाद निरंकुश सरकार एवं पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था।

- आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति एवं चीजों तथा पूँजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाये गये नियंत्रणों को समाप्त करने के पक्ष में था।

- आर्थिक हितों का राष्ट्रीय एकीकरण करना एवं व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर से मजबूत बनाना।

- उदारवादी राष्ट्रवादियों ने प्रेस की आजादी की आवश्यकता पर भी बल दिया।

प्रश्न 3.

1830 ई. से 1848 ई. तक के काल को क्रान्तियों का युग’ क्यों कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

1830 ई. से 1848 ई. तक के काल में कई क्रान्तियाँ हुईं। जैसे ही रूढ़िवादी ताकतें अपनी शक्ति संगठित करने लगीं, उदारवादियों तथा राष्ट्रवादियों ने उनका विरोध किया। इस काल में इटली, जर्मन राज्यों, ऑटोमन साम्राज्य, ऑयरलैण्ड व पॉलैण्ड में क्रान्तियाँ हुईं। ये क्रान्तियाँ उदारवादी-राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में हुईं जो शिक्षित मध्य वर्गीय विशिष्ट लोग थे। इन विशिष्ट लोगों में प्रोफेसर, स्कूल शिक्षक, क्लर्क एवं व्यापार में लगे मध्य वर्ग के लोग थे।

1. फ्रांस में विद्रोह:

प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बूढे राजा, जिन्हें रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया, उन्हें उदारवादी क्रान्तिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनके स्थान पर एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसके अध्यक्ष लुई फिलिप थे।

2. ब्रसेल्स में विद्रोह:

मैटरनिख ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि “जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को सर्दी-जुकाम हो जाता है।” यह बात सत्य सिद्ध हुई। फ्रांस में हुई जुलाई की क्रान्ति से ब्रूसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया जिसके परिणामस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैण्ड से ब्रूसेल्स अलग हो गया।

3. यूनान का स्वतन्त्रता संग्राम:

यूनान 15वीं शताब्दी से ही मुस्लिम ऑटोमन साम्राज्य का एक भाग था। यूरोप में क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति होने लगी जिससे प्रेरित होकर यूनानियों ने भी सन् 1821 ई. में स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष प्रारम्भ कर दिया। यूनानियों को स्वतन्त्रता संग्राम में निर्वाचित यूमानियों के साथ-साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी सहयोग प्राप्त हुआ।

कवियों और कलाकारों ने भी यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालक बताकर भरपूर प्रशंसा की तथा एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत का निर्माण किया। अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्रित किया तथा युद्ध में भी सम्मिलित हुए। अंततः 1832 ई. की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतन्त्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान कर दी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने सम्पूर्ण यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया।

प्रश्न 4.

राष्ट्रीयता के विकास में रूमानीवाद, लोक परम्परा एवं भाषा के महत्त्व पर विस्तार से प्रकाश डालिए।

उत्तर:

राष्ट्रीयता के विकास में रूमानीवाद, लोंक परम्परा एवं भाषा का बहुत अधिक महत्त्व रहा है, जो निम्नलिखित

1. रूमानीवाद:

रूमानीवाद, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। साधारणतया रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क-वितर्क व विज्ञान के महिमामंडन की आलोचना की तथा उसके स्थान पर भावनाओं, अन्तर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर बल दिया। उनका यह प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुमति तथा एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए।

2. लोक परम्पराएँ:

जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य तथा लोक नृत्यों से प्रकट होती है इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था।

स्थानीय बोलियों पर बल तथा स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य मात्र प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाना था जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। संगीत व भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गयी। केरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा व संगीत से गुणगान किया। पोलेनेस तथा माजुरका जैसे लोकनृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया।

3. भाषा:

भाषा ने भी राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के पश्चात् पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को प्रत्येक जगह जबरदस्ती थोपा गया। 1831 ई. में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों तथा सम्पूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का प्रयोग हुआ।

इसका परिणाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रयोग करने से इन्कार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी शासन के विरुद्ध एक संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी।

प्रश्न 5.

1848 ई. के जर्मन उदारवादी आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए।

अथवा

1848 ई. की जर्मन क्रांति का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

1848 ई. के जर्मन उदारवादी आंदोलन को निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

- 1848 ई. में जब अनेक यूरोपीय देशों में निर्धनता, बेरोजगारी एवं भुखमरी से ग्रस्त किसान-मजदूर विद्रोह कर रहे थे तब उनके समानांतर शिक्षित मध्य वर्गों में भी एक क्रान्ति हो रही थी।

- फरवरी 1848 ई. की घटनाओं के कारण राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी तथा एक गणतन्त्र की घोषणा की गई जो समस्त पुरुषों के सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित था।

- जर्मन क्षेत्रों में विशाल संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल एसेंबली के समर्थन में मतदान का निर्णय लिया।

- 18 मई, 1848 ई. को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे-धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। सेंटपॉल चर्च में आयोजित इस बैठक में जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया।

- नवोदित जर्मन राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गयी जिसे संसद के नियन्त्रण में रहना था।

- प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ ने इस संविधान को अस्वीकृत कर निर्वाचित सभा के विरोधी राजाओं का साथ दिया।

- इस बात पर कुलीन वर्ग व सेना का विरोध बढ़ गया, जिससे संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया।

- संसद में मध्य वर्गों का अधिक प्रभाव था जिन्होंने श्रमिकों व कारीगरों की माँगों का विरोध किया।

- बहुत बड़ी संख्या में महिलाएँ भी आन्दोलन में सम्मिलित हुईं तथापि उन्हें उनके राजनीतिक अधिकार नहीं दिये गये।

- अन्त में सैनिकों को बुलाया गया तथा एसेम्बली को भंग कर दिया गया। इस तरह रूढ़िवादी ताकतें 1848 ई. के उदारवादी आन्दोलन को दबा पाने में सफल हो गयीं।

![]()

प्रश्न 6.

ग्रेट ब्रिटेन के आदर्श राष्ट्र राज्य बनने के कारण स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

ग्रेट ब्रिटेन में आदर्श खण्ड राष्ट्र का निर्माण अचानक हुई किसी उथल-पुथल अथवा क्रान्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक लम्बी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। ग्रेट ब्रिटेन के आदर्श राष्ट्र राज्य बनने के कारण निम्नलिखित थे

1. अठारहवीं सदी से पूर्व ब्रिटिश राष्ट्र का न होना:

अठारहवीं सदी से पूर्व ब्रिटेन राष्ट्र नहीं था। ब्रिटिश द्वीप समूह में रहने वाले लोगों-अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान नृजातीय थी। इन समस्त जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक व राजनीतिक परम्परायें थीं, परन्तु जब आंग्ल राष्ट्र की शक्ति, जन सम्पत्ति एवं गौरव में वृद्धि होने लगी तो वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल हुआ।

2. आंग्ल संसद द्वारा अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना:

एक लम्बे संघर्ष के पश्चात् आंग्ल संसद ने 1688 ई. में राजतन्त्र से सत्ता छीन ली तथा अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर ली। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केन्द्र में इंग्लैण्ड था।

3. यूनाइटेड किंग्डम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना:

1707 ई. में इंग्लैण्ड और स्कॉटलैण्ड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा ‘यूनाइटेड किंग्डम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन’ का गठन हुआ। इस एक्ट के माध्यम से इंग्लैण्ड को स्कॉटलैण्ड पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का अधिकार मिल गया।

4. स्कॉटलैण्ड की संस्कृति का दमन:

ब्रिटिश संसद में आंग्ल (अंग्रेज) सदस्यों के दबदबे के कारण अब स्कॉटलैण्ड की संस्कृति एवं राजनीतिक संस्थाओं का दमन होने लगा। स्कॉटलैण्ड के लोगों को संसद में अपनी भाषा का प्रयोग करने एवं अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने से मना कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अनेक लोगों को देश छेड़ने के लिए मजबूर भी किया गया।

5. आयरलैण्ड में कैथोलिक धर्मावलम्बियों का दमन करना:

आयरलैण्ड कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में विभाजित था, परन्तु अधिकांश लोग कैथोलिक थे। इंग्लैण्ड ने कैथोलिकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रोटेस्टेंटों को समर्थन देना प्रारम्भ कर दिया। इंग्लैण्ड के इस कार्य के विरुद्ध कैथोलिक धर्म मानने वाले लोगों ने विद्रोह प्रारम्भ कर दिया। इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया गया।

6. आयरलैण्ड को यूनाइटेड किंग्डम में सम्मिलित करना:

1801 ई. में आयरलैण्ड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंग्डम में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार एक नवीन ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण हुआ।