Jharkhand Board JAC Class 10 Sanskrit Solutions व्याकरणम् कारकम् Questions and Answers, Notes Pdf.

JAC Board Class 10th Sanskrit व्याकरणम् कारकम्

कारकस्य परिभाषा – क्रियाजनकं कारकम् अथवा क्रियां करोति इति कारकम्। (क्रिया का जनक कारक होता है अथवा क्रिया को करता है वह कारक है।)

अर्थात् यः क्रियां सम्पादयति अथवा यस्य क्रियया सह साक्षात् परम्परया वा सम्बन्धो भवति सः ‘कारकम्’ इति कथ्यते। (अर्थात् जो क्रिया को सम्पादित करता है अथवा जिसका क्रिया के साथ साक्षात् अथवा परम्परा से सम्बन्ध होता है वह ‘कारक’ कहा जाता है।)

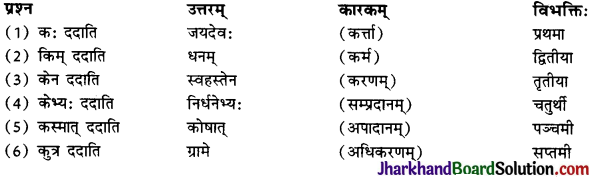

क्रियया सह कारकाणां साक्षात् परम्परया व सम्बन्धः कथं भवति इति बोधयितुम् अत्र वाक्यमेकं प्रस्तूयते। यथा (क्रिया के साथ कारकों का साक्षात् अथवा परम्परा से सम्बन्ध कैसे होता है यह जानने के लिए यहाँ एक वाक्य प्रस्तुत किया जा रहा है।)

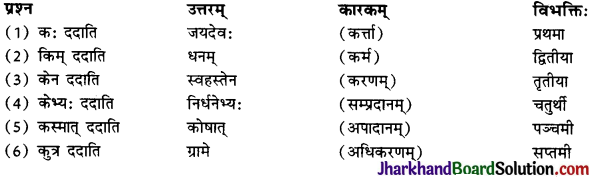

“हे मनुष्याः! नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः स्वहस्तेन कोषात् निर्धनेभ्यः ग्रामे धनं ददाति।” अत्र क्रियया सह कारकाणां सम्बन्धं ज्ञातुम् एवं प्रकारेण प्रश्नोत्तरमार्गः आश्रयणीय: (यहाँ क्रिया के साथ कारकों का सम्बन्ध जानने के लिए इस प्रकार से प्रश्नोत्तर मार्ग का आश्रय लेना चाहिए-)

एवमेव जयदेवः इति कर्तृकारकस्य तु क्रियया सह साक्षात् सम्बन्धः अस्ति अन्येषां कारकाणां च परम्परयां सम्बन्धः अस्ति। अतः इमानि सर्वाणि कारकाणि कथ्यन्ते। परन्तु अस्य एव वाक्यस्य हे मनुष्याः, नरदेवस्य च इति पदद्वयस्य ‘ददाति’ इति क्रियया सह साक्षात् परम्परया वा सम्बन्धो नास्ति। अतः इदं पदद्वयं कारकम् नास्ति। सम्बन्धः कारकं तु नास्ति परन्तु तस्मिन् षष्ठी विभक्तिः भवति। (इसी प्रकार ‘जयदेव’ इस कर्ता कारक का तो क्रिया के साथ साक्षात् सम्बन्ध है और दूसरे कारकों का परम्परा से सम्बन्ध है। अतः ये सब कारक कहे जाते हैं। परन्तु इस वाक्य का “हे मनुष्याः , नरदेवस्य” इन दो पदों का ‘ददाति’ क्रिया के साथ साक्षात् अथवा परम्परा से सम्बन्ध नहीं है। अतः ये दो पद कारक नहीं हैं। सम्बन्ध कारक तो नहीं हैं परन्तु उसमें षष्ठी विभक्ति होती है।)

कारकाणां संख्या- इत्थं कारकाणां संख्या षड् भवति। यथोक्तम्- (इस प्रकार कारकों की संख्या छः होती है। जैसा कहा है-)

कर्ता कर्म च करणं च सम्प्रदानं तथैव च।

अपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणि षट्।।

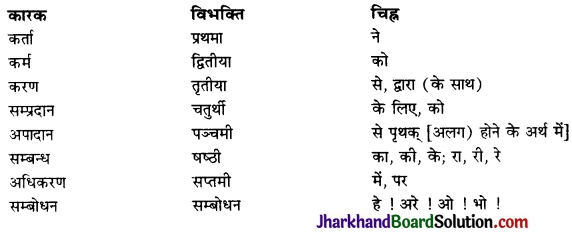

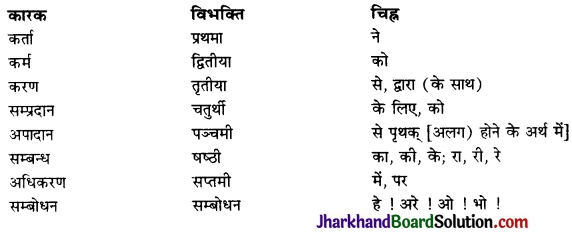

अत्र कारकाणां विभक्तीनां च सामान्यपरिचयः प्रस्तूयते- (यहाँ कारकों और विभक्तियों का सामान्य परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है-)

ध्यातव्यः – संस्कृत में प्रथमा से सप्तमी तक सात विभक्तियाँ होती हैं। ये सात विभक्तियाँ ही कारक का रूप धारण करती हैं। सम्बोधन विभक्ति को प्रथमा विभक्ति के ही अन्तर्गत गिना जाता है। क्रिया से सीधा सम्बन्ध रखने वाले शब्दों को ही कारक माना गया है। षष्ठी विभक्ति का क्रिया से सीधा सम्बन्ध नहीं होता है, अतः ‘सम्बन्ध’ कारक को कारक नहीं माना गया है। इस प्रकार संस्कृत में कारक छः ही होते हैं तथा विभक्तियाँ सात होती हैं। कारकों में प्रयुक्त विभक्तियों तथा उनके चिह्नों का विवरण इस प्रकार है –

प्रथमा-विभक्तिः

यः क्रियायाः करणे स्वतन्त्रः भवति सः कर्ता इति कथ्यते (स्वतन्त्रः कर्ता)। उक्तकर्तरि च प्रथमा विभक्तिः भवति। यथा-रामः पठति। (जो क्रिया के करने में स्वतन्त्र होता है, वह कर्ता कहा जाता है। (स्वतन्त्र कर्ता) और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे- रामः पठति।)

अत्र पठनक्रियायाः स्वतन्त्ररूपेण सम्पादकः रामः अस्ति। अतः अयम् एव कर्ता अस्ति। कर्तरि च प्रथमा विभक्तिः भवति। (यहाँ पठन क्रिया का स्वतन्त्र रूप से सम्पादन करने वाला ‘राम’ है। अत: यही कर्ता है और कर्त्ता में प्रथमा विभक्ति होती है।)

कर्मवाच्ये कर्मणि प्रथमा विभक्तिः भवति। (कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है।) यथा- मया ग्रन्थः पठ्यते।

सम्बोधने प्रथमा विभक्तिः भवति (सम्बोधने च) ((सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। ) यथा- हे बालकाः! यूयं कुत्र गच्छथ?

कस्यचित् संज्ञादिशब्दस्य (प्रातिपदिकस्य) अर्थं, लिङ्ग, परिमाणं, वचनं च प्रकटीकर्तुं प्रथमायाः विभक्तेः प्रयोगः क्रियते। यतोहि विभक्तेः प्रयोगं विना कोऽपि शब्दः स्वकीयमर्थं दातुं समर्थो नास्ति अत एव अस्मिन् विषये प्रसिद्ध कथनमस्ति- ‘अपदं न प्रयुञ्जीत।’

उदाहरणार्थम् – बलदेवः, पुरुषः, लघुः, लता। (किसी संज्ञा आदि शब्द के (प्रातिपदकस्य) अर्थ, लिङ्ग, परिमाण और वचन प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि विभक्ति के प्रयोग के बिना कोई भी शब्द अपना अर्थ देने में समर्थ नहीं है, इसलिए इस विषय में प्रसिद्ध कथन है- “अपदं न प्रयुञ्जीत” उदाहरण के लिए- बलदेवः, पुरुषः, लघुः, लता।)

‘इति’ शब्दस्य योगे प्रथमा विभक्तिः भवति। यथा- वयम् इम् जयन्तः इति नाम्ना जानीमः। (‘इति’ शब्द के प्रयोग में प्रथमा होती है। जैसे- “हमें इसे ‘जयन्त’ इस नाम से जानते हैं।”)

ध्यातव्यः

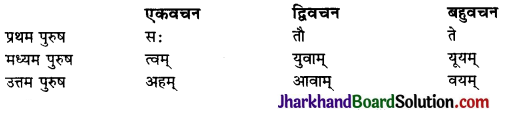

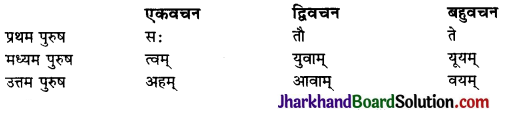

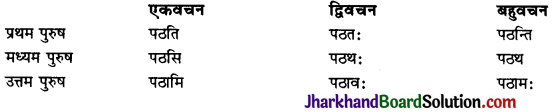

संस्कृत में कर्ता के तीन पुरुष, तीन वचन और तीन लिङ्ग होते हैं। यथा (जैसे) –

प्रथम पुरुष के सर्वनाम रूपों की भाँति ही राम, लता, फल, नदी आदि के रूप तीनों वचनों में प्रयोग में लाये जाते हैं। कर्ता के तीन लिङ्ग-पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग होते हैं। वाक्य में सामान्य रूप से कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति द्वारा व्यक्त करते हैं।

वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार संस्कृत में वाक्य तीन प्रकार के होते हैं –

(i) कर्तृवाच्य

(ii) कर्मवाच्य

(iii) भाववाच्य।

(i) कर्तृवाच्यः – जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, तो कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति ही होती है। जैसे-मोहनः पठति।

(ii) कर्मवाच्यः – वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्त्ता में तृतीया। जैसे-रामेण ग्रन्थः पठ्यते।

(iii) भाववाच्यः – वाक्य में भाव (क्रियातत्त्व) की प्रधानता होती है और कर्म नहीं होता है। कर्ता में सदैव तृतीया विभक्ति और क्रिया (आत्मनेपदी) प्रथम पुरुष एकवचन की प्रयुक्त होती है। जैसे-कमलेन गम्यते।

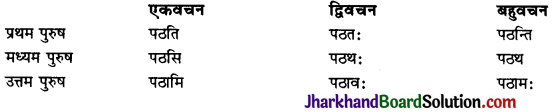

वाक्य में कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है अर्थात् कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष व वचन की होती है।

द्वितीया विभक्तिः

कर्तरीप्सिततमं कर्म – (i) कर्ता क्रियया यं सर्वाधिकम् इच्छति तस्य कर्मसंज्ञा भवति। कर्मणि च द्वितीया विभक्तिः भवति (कर्मणि द्वितीया) कर्ता क्रिया से (क्रिया के द्वारा) जिसे सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है।

“कर्मणि द्वितीया” और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है।) यथा –

रामः ग्रामं गच्छति। (राम गाँव को जाता है।)

बालका: वेदं पठन्ति। (बालक वेद पढ़ते हैं।)

वयं नाटकं द्रक्ष्यामः। (हम नाटक देखेंगे।)

साधुः तपस्याम् अकरोत्। (साधु ने तपस्या की।)

सन्दीपः सत्यं वदेत्। (सन्दीप सत्य बोले।)

(ii) तथायुक्तं अनीप्सितम्-कर्ता जिसे प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रखता है, उसे ईप्सितम् कहते हैं और जिसकी इच्छा नहीं रखता उसे अनीप्सित कहते हैं। अनीप्सित पदार्थ पर क्रिया का फल पड़ने पर उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे-‘दिनेशः विद्यालयं गच्छन्, बालकं पश्यति’ (‘दिनेश विद्यालय को जाता हुआ, बालक को देखता है’) इस वाक्य में ‘बालक’ अनीप्सित पदार्थ है, फिर भी ‘विद्यालयं’ की तरह प्रयुक्त होने से उसमें कर्म कारक का प्रयोग हुआ है।

अधोलिखितशब्दानां योगे द्वितीयाविभक्तिः भवति। यथा – (निम्नलिखित शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे-)

अभित:/उभयतः (दोनों) – राजमार्गम् अभितः वृक्षाः सन्ति। (राजमार्ग (सड़क) के दोनों ओर वृक्ष हैं।)

परित:/सर्वतः (चारों ओर): – ग्रामं परितः क्षेत्राणि सन्ति। (गाँव के चारों ओर खेत हैं।)

समया/निकषा (समीप में) – विद्यालयं निकषा देवालयः अस्ति। (विद्यालय के समीप में देवालय है।)

अन्तरेण/विना (बिना) – प्रदीपः पुस्तकं विना/अन्तरेण पठति। (प्रदीप पुस्तक के बिना पढ़ता है।)

अन्तरा (बीच में) – रामं श्यामं च अन्तरा देवदत्तः अस्ति। (राम और श्याम के बीच में देवदत्त है।)

धिक् (धिक्कार) – दुष्टं धिक्। (दुष्ट को धिक्कार है।)

हा (हाय) – हा दुर्जनम् ! (हाय दुर्जन।)

प्रति (ओर) – छात्राः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति। (छात्र विद्यालय की ओर जाता है।)

अनु (पीछे) – राजपुरुषः चौरम् अनुधावति। (राजपुरुष चोर के पीछे दौड़ता है।)

यावत् (तक) – गणेशः वनं यावत् गच्छति। (गणेश वन तक जाता है।)

अधोऽधः (सबसे नीचे) भूमिम् अधोऽधः जलम् अस्ति। (भूमि के सबसे नीचे जल है।)

अध्यधि (अन्दर-अन्दर) – लोकम् अध्यधि हरिः अस्ति। (लोक (संसार) के अन्दर-अन्दर हरि है।)

उपर्युपरि (ऊपर-ऊपर) – लोकम् उपर्युपरि सूर्यः अस्ति। (लोक (संसार) के ऊपर-ऊपर सूर्य है।)

अधि – उपसर्गपूर्वक-शीङ्-स्था-आस् धातूनां प्रयोगे एषाम् आधारस्य कर्मसंज्ञा भवति, कर्मणि च द्वितीया विभक्तिः भवति (अधिशीङ्स्थासां कर्म)। उदाहरणार्थम्- (“अधिशीस्थासां कर्म” ‘अधि’ ‘उपसर्गपूर्वक शी। ‘स्था’ (ठहरना) एवं अस्’ (बैठना) धातुओं के प्रयोग में इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण-)

- अधिशेते (सोता है) – सुरेशः शय्याम् अधिशेते। (सुरेश शैय्या पर सोता है।)

- अधितिष्ठति (बैठता है) – अध्यापकः आसन्दिकाम् अधितिष्ठति। (अध्यापक कुर्सी पर बैठता है।)

- अध्यास्ते (बैठता है) – नृपः सिंहासनम् अध्यास्ते। (राजा सिंहासन पर बैठता है।)

उप-अधि-आङ् (आ)- उपसर्गपूर्वक-वस् धातोः प्रयोगे अस्य आधारस्य कर्मसंज्ञा भवति, कर्मणि च द्वितीया विभक्तिः भवति (उपान्वध्यावास:)। (उपान्वध्यावास” उप, अधि, आङ् (अ) उपसर्गपूर्वक ‘वस्’ धातु के प्रयोग में इसके आधार की कर्म संज्ञा होती है। अर्थात् वस धातु से पहले उप, अनु, अधि और आङ् (आ) उपसर्गों में से कोई भी उपसर्ग लगता हो, तो वस् धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है अर्थात् सप्तमी के स्थान पर द्वितीया विभक्ति ही लगती है।

और कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है।)

उपवसति (पास में रहता है) – श्यामः नगरम् उपवसति। (श्याम नगर के पास में रहता है।)

अनुवसति (पीछे रहता है) – कुलदीपः गृहम् अनुवसति। (कुलदीप घर के पीछे रहता है।)

अधिवसति (में रहता है) – सुरेशः जयपुरम् अधिवसति। (सुरेश जयपुर में रहता है।)

आवसति (रहता है) – हरिः वैकुण्ठम् आवसति। (हरि वैकुण्ठ में रहता है।)

“अभि-नि” उपसर्गद्वयपूर्वक-विश्-धातोः प्रयोगे सति अस्य आधारस्य कर्म-संज्ञा भवति, कर्मणि च द्वितीया विभक्तिः भवति (अभिनिविशश्च)। (“अभिनिविशश्च” विश् धातु के प्रयोग के “अधि और नि” ये दो उपसर्ग लगने पर इसके आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है।)

अभिनिविशते (प्रवेश करता है) – दिनेशः ग्रामम् अभिनिविशत। (दिनेश ग्राम में प्रवेश करता है।)

अपादानादिकारकाणां यत्र अविवक्षा अस्ति तत्र तेषां कर्मसंज्ञा भवति, कर्मणि च द्वितीयाविभक्तिः भवति (अकथितं च)। संस्कृतभाषायां एतादृशः षोडशधातवः सन्ति येषां प्रयोग एकं तु मुख्यं द्वितीया विभक्तिः भवति। इमे धातवः एक द्विकर्मकधातवः कथ्यन्ते। एतेषां प्रयोगः अत्र क्रियते- (“अकथितं च” अपादान आदि कारकों की जहाँ अविवक्षा हो वहाँ उनकी कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। संस्कृत भाषा में इस तरह की सोलह धातुएँ हैं उनके प्रयोग में एक तो मुख्य कर्म होता है और दूसरा अपादान आदि कारक से अविवक्षित गौण कर्म होता है। इस गौण कर्म में भी द्वितीया विभक्ति होती है। ये धातुएँ ही द्विकर्मक धातुएँ कही जाती हैं। इनका प्रयोग यहाँ किया जा रहा है-)

दुह् (दुहना) – गोपाल: गां दोग्धि। (गोपाल गाय से दूध दुहता है)।

याच् (माँगना) – सुरेशः महेशं पुस्तकं याचते। (सुरेश महेश से पुस्तक माँगता है)

पच (पकाना) – याचकः तण्डुलान् ओदनं पचति। (पाचक चावलों से भात पकाता है)

दण्ड् (दण्ड देना) – राजा गर्गान् शतं दण्डयति। (राजा गर्गों को सौ रुपये का दण्ड देता है)

प्रच्छ (पूछना) – सः माणवकं पन्थानं पृच्छति। (वह बालक से मार्ग पूछता है)

रुध् (रोकना) – ग्वालः व्रजं ग्राम अवरुणद्धि। (ग्वाला गाय को व्रज में रोकता है)

चि (चुनना) – मालाकारः लतां पुष्पं चिनोति। (माली लता से पुष्प चुनता है।)

जि. (जीतना) – नृपः शत्रु राज्यं जयति। (राजा शत्रु से राज्य को जीतता है)

ब्रु (बोलना) – गुरु शिष्यं धर्म ब्रूते/शास्ति। (गुरु शिष्य से धर्म कहता है।)

शास् (कहना) गुरु शिष्यं धर्मं ब्रूते/शास्ति। (गुरु शिष्य से धर्म कहता है।)

मथ् (मथना) – सः क्षीरनिधिं सुधां मध्नाति। (वह क्षीरसागर से अमृत मथता है)

मुष् (चुराना) चौरः देवदत्तं धनं मुष्णाति। (चोर देवदत्त से धन चुराता है।)

नी (ले जाना).. – सः अजां ग्रामं नयति। (वह बकरी को गाँव ले जाता है)

ह (हरण करना). – सः कृपणं धनं हरित। (वह कंजूस के धन को हरता है)

वह (ले.जाना) – कृषकः ग्रामं भारं वहति। (किसान गाँव में बोझा ले जाता है)

कृष् (खींचना) – कृषकः क्षेत्र महिर्षी कर्षति। (किसान खेत में भैंस को खींचता है)

कालवाचिनि शब्दे मार्गवाचिनि शब्द च अत्यन्तसंयोगे गम्यमाने द्वितीया विभक्तिः भवति-(कालाध्वनोरत्यन्तसंयोग)। (कालाध्वनोरत्यन्तसंयोग कालवाची शब्द में और मार्गवाची शब्द में अत्यन्त संयोग हो तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीया विभक्ति आती है। जैसे-)

सुरेशः अत्र पञ्चदिनानि पठति। (सुरेश यहाँ लगातार पाँच दिन से पढ़ रहा है)

मोहनः मासम् अधीते। (मोहन लगातार महीने भर पढ़ता है)

नदी क्रोशं कुटिला अस्ति। (नदी कोस भर तक लगातार टेढ़ी है)

प्रदीपः योजनं पठति। (प्रदीप लगातार एक योजन तक पढ़ता।

ध्यातव्य –

“गत्यर्थककर्मणि द्वितीयचतुझे चेष्टायामध्वनि” यदा गत्यर्थक धातुनां कर्मः मार्ग न भवति तदां चतुर्थी द्वितीया। च भवति। यथा (अर्थात् जब गति अर्थ वाली धातुओं का कर्म मार्ग नहीं रहता, तब चतुर्थी और द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे- ‘गृहं गृहाय वा गच्छति’ यहाँ जाने में हाथ-पैर आदि अंगों का हिलना-डुलना रहा और गृह मार्ग नहीं है। मार्ग में द्वितीया होती है- ‘पन्थानं गच्छति’ शरीर के व्यापार न करने पर – ‘चेतसां हरि ब्रजति’ (मन से ईश्वर (हरि) को भजता है)।

उदाहरण –

(i) रामः ग्रामं गच्छति। (राम गाँव को जाता है।)

(ii) सिंह वनं विचरति। (सिंह वन में विचरण करता है।)

(iii) स स्मृतिं गच्छति। (वह स्मृति को प्राप्त करता है।)

(iv) स परं विषादम् अगच्छत्। (वह परम विषाद को प्राप्त हुआ।)

“एनपा द्वितीया” अर्थात् एनप् प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य येन समीपता प्रतीतं भवति, तस्मिन् द्वितीया षष्ठी वा भवति। यथा – (अर्थात् एनप् प्रत्ययान्त शब्द की जिससे समीपता प्रतीत होती है, उसमें द्वितीया अथवा षष्ठी विभक्ति होती हैं। जैसे-)

1. नगरं नगरस्य व दक्षिणेन (नगर के दक्षिण की ओर)

2. उत्तरेण यमुनाम् (यमुना के उत्तर में)

तृतीया विभक्तिः

(क) क्रियासिद्धौ यत् सर्वाधिकं सहायकं भवति तस्य कारकस्य करणसंज्ञा भवति (साधकतमं करणम्)। कतरि करणे च (कर्तृकरणयोस्तृतीया इति पाणिनीय सूत्रेण) तृतीया विभक्तिः भवति। यथा- (कार्य की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उस कारक की ‘करण’ संज्ञा होती है। (साधकतमं करणम्।)

“कर्तृकरणयोस्तृतीया” इस पाणिनीय सूत्र से (भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य के) कर्ताकारक में तथा करा . कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे-)

1. जागृतिः कलमेन लिखति।

(जागृति कलम से लिखती है।)

2. वैशाली जलेन मुखं प्रक्षालयति।

(वैशाली जल से मुँह धोती है।)

3. रामः दुग्धेन रोटिकां खादति।

(राम दूध से रोटी खाता है।)

4. सुरेन्द्रः पादाभ्यां चलति।

(सुरेन्द्र पैरों से चलता है।)

(ख) कर्मवाच्यस्य भाववाच्यस्य वा अनुक्तकर्तरि अपि तृतीया विभक्ति भवति। यथा (कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य के अनुक्त कर्ता में भी तृतीया विभक्ति होती है जैसे-)

1. रामेण लेखः लिख्यते। (कर्मवाच्ये)

(राम के द्वारा लेख लिखा जाता है।)

2. मया जलं पीयते। (कर्मवाच्ये)

(मेरे द्वारा जल पीया जाता है।)

3. तेन हस्यते। (भाववाच्ये)

(उसके द्वारा हँसा जाता है।)

सह-साकम्-समम्-साधर्म-शब्दानां योगे तृतीया विभक्तिः भवति (सहयुक्तेऽप्रधाने)। यथा –

“सहयुक्तोऽप्रधाने” अर्थात् सह-साकम्, समम्, सार्धम् शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे-)

1. जनकः पुत्रेण सह गच्छति।

(पिता पुत्र के साथ जाता है।)

2. सीता गीतया साकं पठति।

(सीता गीता के साथ पढ़ती है।)

3. ते स्वमित्रैः सार्धं क्रीडन्ति।

(वे अपने मित्रों के साथ खेलते हैं।)

4. त्वं गुरुणा सह वेदपाठं करोषि।

(तुम गुरु के साथ वेदपाठ करते हो।)

येन विकृतेन अङ्गेन अङ्गिनः विकारो लक्ष्यते तस्मिन् विकृताङ्गे तृतीया भवति (येनाङ्गविकार:)। यथा –

(“येनाङ्गविकारः” अर्थात जिस विकृत अङ्ग से अङ्ग विकार लक्षित होता है उस विकृत अङ्ग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे-)

1. सः नेत्रेण काणः अस्ति।

(वह आँख से काना है।)

2. बालकः कर्णेन बधिरः वर्तते।

(बालक कान से बहरा है।)

3. साधुः पादेन खञ्जः अस्ति।

(साधु पैर से लगड़ा है।)

4. श्रेष्ठी शिरसा खल्वाट: विद्यते।

(सेठ शिर से गंजा है।)

5. सूरदासः नेत्राभ्याम् अन्धः आसीत्।

(सूरदास आँखों से अन्धा था।)

येन चिह्नेन कस्यचिद् अभिज्ञानं भवति तस्मिन् चिह्नवाचिनि शब्दे तृतीया विभक्तिः भवति (इत्थंभूतलक्षणे)। यथा –

(“इत्थंभूतलक्षणे”.अर्थात् जिस चिह्न से किसी का ज्ञान होता है उस चिह्नवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे-)

1. सः जटाभिः तापसः प्रतीयते।।

(वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है।)

2. सः बालकः पुस्तकैः छात्रः प्रतीयते।

(वह बालक पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है।)

हेतुवाचिशब्दे तृतीया विभक्तिः भवति (हेतौ) यथा –

(हेतुवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे-)

1. पुण्येन हरिः दृष्टः।

(पुण्य से हरि को देखा।)

2. सः अध्ययनेन वसति।

(वह पढ़ने हेतु रहता है।)

3. विद्यया यशः वर्धते।

(विद्या से यश बढ़ता है।)

4. विद्या विनयेन शोभते।।

(विद्या विनय से शोभा पाती है।)

प्रकृति-आदिक्रियाविशेषणशब्देषु तृतीया विभक्तिः भवति (प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम्)।

(“प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानाम्” प्रकृति आदि क्रियाविशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे-)

1. सः प्रकृत्य साधुः अस्ति।

(वह प्रकृति से साधु (सज्जन) है।)

2. गणेशः सुखेन जीवति।

(गणेश सुख से जीता है।)

3. प्रियंका सरलतया लिखति।

(प्रियंका सरलता से लिखती है।)

4. मूर्खः दुःखेन जीवति।

(मूर्ख दुःख से जीता है।)

निषेधार्थकस्य अलम् इति शब्दस्य योगे तृतीया विभक्तिः भवति। यथा –

(निषेधार्थक ‘अलम्’ शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे-)

1. अलं हसितेन। (हँसो मत)।

अलं विवादेन। (विवाद मत करो)

चतुर्थी विभक्तिः

दानस्य कर्मणा कर्ता यं सन्तुष्टं कर्तुम् इच्छति सः सम्प्रदानम् इति कथ्यते (कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्), सम्प्रदाने च (चतुर्थी सम्प्रदाने इति पाणिनीयसूत्रेण) चतुर्थी विभक्तिः भवति। यथा –

(“कर्मण यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्” अर्थात् दान के कर्म के द्वारा कर्ता जिसे सन्तुष्ट करना चाहता है, वह पदार्थ सम्प्रदान कहलाता है।

“चतुर्थी सम्प्रदाने” इस पाणिनीय सूत्र से सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे-)

1. नृपः निर्धनाय धनं यच्छति। (राजा निर्धन को धन देता है।)

2. बालकः स्वमित्राय पुस्तकं ददाति। (बालक अपने मित्र को पुस्तक देता है।)

रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे यः प्रीयमाणः भवति तस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति, सम्प्रदाने च चतुर्थी विभक्तिः भवति (रुच्यर्थानां प्रीयमाणः)। यथा – (“रुच्यर्थानां प्रीयमाण:” रुच तथा रुच् के अर्थवाली धातुओं के योग में जो प्रसन्न होता है उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है, सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे-)

1. भक्ताय रामायणं रोचते।

(भक्त को रामायण अच्छी लगती है।)

2. बालकाय मोदकाः रोचन्ते।।

(बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं।)

3. गणेशाय दुग्धं स्वदते।

(गणेश को दूध अच्छा लगता है।)

क्रुधादि-अर्थानां धातूनां प्रयोगे यं प्रति कोपादिकं क्रियते तस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति, सम्प्रदाने च चतुर्थी विभक्तिः भवति (क्रुधदुहेासूयार्थानां यं प्रति कोपः)। (‘क्रुधदुहेासूयार्थानां यं प्रति कोपः’ क्रुध आदि अर्थों की धातुओं के (क्रुध्, द्रुह, ईर्ष्ण, असूय) प्रयोग में जिस पर कोप (क्रोध) आदि किया जाता है, उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है और सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे-)

1. क्रुध् (क्रोध करना) – पिता पुत्राय क्रुध्यति। (पिता पुत्र पर क्रोध करता है।)

2. द्रह (द्रोह करना) – किंकरः नपाय द्रहयति। (नौकर राजा से द्रोह करता है।)

3. ईर्ष्या (ईर्ष्या करना) – दुर्जनः सज्जनाय ईर्ण्यति। (दुर्जन सज्जन से ईर्ष्या करता है।)

4. असूय् (निन्दा करना) – सुरेशः महेशाय असूयति। (सुरेश महेश की निन्दा करता है।

स्पृह (ईप्सायां) धातोः प्रयोगे यः ईप्सितः भवति तस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति, सम्प्रदाने च चतुर्थी विभक्तिः भवति (स्पृहेरीप्सितः)। यथा – (स्पृह (चाहना) धातु के प्रयोग में (जिसे चाहा गया है) जो ईप्सित (प्रिय) होता है उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है, सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे-)

1. स्पृह (इच्छा करना) – बालकः पुष्पाय स्पृह्यति। (बालक पुष्प की इच्छा करता है।)

नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्, वषट्, इति शब्दानां योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति (नमः स्वस्तिस्वाहास्व धालंवषड्योगाच्च)। यथा- (“नमः स्वस्तिस्वहास्वधालंवषड्योगाच्च” नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्, वषट इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे-)

1. नमः (नमस्कार) – रामाय नमः। (राम को नमस्कार)

2. स्वस्ति (कल्याण)। – गणेशाय स्वस्ति। (गणेश का कल्याण हो।)

3. स्वाहा (आहुति) प्रजापतये स्वाहा। . (प्रजापति के लिए आहुति)

4. स्वधा ” स्वधा (हवि का दान) – पितभ्यः स्वधा। (पितरों के लिए हवि का दान)

5. वषट् (हवि का दान) – सूर्याय वषट्। (सूर्य के लिए हवि का दान)

6. अलम् (समर्थ) – दैत्येभ्यः हरिः अलम्। (दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त हैं।)

धृञ् (धारणे) धातोः प्रयोगे यः उत्तमर्णः (ऋणदाता) भवति तस्य सम्प्रदान संज्ञा स्यात्, सम्प्रदाने च चतुर्थी विभक्तिः , भवति (धारेरुत्तमर्णः)। यथा- (“धारेरुत्तमर्णः” धृञ् धारण करना धातु के योग में जो उत्तमर्ण (ऋणदाता) होता है उसकी सम्प्रदान संज्ञा होवे, सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे-)

देवदत्तः यज्ञदत्ताय शतं धारयति। (देवदत्त यज्ञदत्त का सौ रुपये का ऋणी है।)

यस्मै प्रयोजनाय या क्रिया क्रियते तस्मिन् प्रयोजनवाचिनि शब्दे चतुर्थी विभक्तिः भवति (तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या)।

यथा – (“तादर्थं चतुर्थी वाच्या” जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है उसके प्रयोजन वाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है जैसे-)

1. सः मोक्षाय हरि भजति। (वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है।)

2. बालकः दुग्धाय क्रन्दति। (बालक दूध के लिए रोता है।)

निम्नलिखितधातूनां योगे प्रायः चतुर्थी विभक्तिः भवति। यथा- (निम्नलिखित धातुओं के योग में प्रायः चतुर्थी विभक्ति

होती है। जैसे-)

1. कथय (कहना) – रामः स्वमित्राय कथयति। (राम अपने मित्र के लिए कहता है।)

2. निवेदय् (निवदेन करना) – शिष्यः गुरुवे निवेदयति। (शिष्य गुरु से निवेदन करता है।)

3. उपदिश् (उपदेश देना) – साधुः सज्जनाय उपदिशति। (साधु सज्जन के लिए उपदेश देता है।)

पञ्चमी विभक्तिः

अपाये सति यद् ध्रुवं तस्य अपादानसंज्ञा भवति (ध्रुवमपायेऽपादानम्), अपादाने च (अपादाने पञ्चमी इति सूत्रेण)

पञ्चमी विभक्तिः भवति। यथा – (“ध्रुवमपायेऽपादानम्” जिससे कोई वस्तु पृथक् (अलग) हो, उसकी अपादान संज्ञा होती है और “अपादाने पञ्चमी” इस सूत्र से अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे-)

1. वृक्षात् पत्रं पतति।

(वृक्ष से पत्ता गिरता है।)

2. नृपः ग्रामात् आगच्छति।

(नृप गाँव से आता है।)

भयार्थानां रक्षणार्थानां च धातूनां प्रयोगे भयस्य यद् हेतुः अस्ति तस्य आपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पञ्चमी विभक्तिः भवति (भीत्रार्थानां भयहेतुः) यथा- (“भीत्रार्थाना भयहेतुः” भय और रक्षा अर्थवाली धातुओं के साथ भय का जो हेतु है उसकी अपादान संज्ञा होती है, अपादान में पञ्चमी विभक्ति होती है। जैसे-)

1. बालकः सिंहात् विभेति।

(बालक सिंह (शेर) से डरता है।)

2. नृपः दुष्टात् रक्षति/त्रायते।

(नृप (राजा) दुष्ट से रक्षा करता है।

यस्मात् नियमपूर्वकं विद्या गृह्यते तस्य शिक्षकादिजनस्य अपादानसंज्ञा भवति, अपादाने च पञ्चमी विभक्तिः भवति (आख्यातोपयोगे)। यथा- (“आख्यातोपयोगे” अर्थात् जिससे नियमपूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है उस शिक्षक आदि की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे-)

1. शिष्यः उपाध्यायात् अधीते।

(शिष्य उपाध्याय से पढ़ता है।)

2. छात्रः शिक्षकात् पठति।

(छात्र शिक्षक से पढ़ता है।)

जुगुप्सा-विराम – प्रमादार्थकधातूनां प्रयोगे यस्मात् घृणादि क्रियते तस्य अपादानसंज्ञा भवति, अपादाने च पञ्चमी विभक्तिः भवति (जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्)। यथा – (“जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानाम्” अर्थात् जुगुप्सा, घृणा करना, विराम (रुकना), प्रमाद (असावधानी करना) अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे घृणा आदि की जाती है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पञ्चमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे-)

1. महेशः पापात् जुगुप्सते।

(महेश पाप से घृणा करता है।)

2. कुलदीपः अधर्मात् विरमति।

(कुलदीप अधर्म से रुकता है।)

3. मोहनः अध्ययनात् प्रमाद्यति।

(मोहन अध्ययन में असावधानी (प्रमाद) करता है।)

भूधातोः यः कर्ता, तस्य यद् उत्पत्तिस्थानम्, तस्य अपादानसंज्ञा भवति, अपादाने च पञ्चमी विभक्तिः भवति (भुवः प्रभाव:)। यथा- (“भुवः प्रभावः” अर्थात् भू (होना) धातु के कर्ता का जो उद्गम स्थान होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पञ्चमी विभक्ति होती है। जैसे-)

1. गंगा हिमालयात् प्रभवति।

(गंगा हिमालय से निकलती है।)

2. काश्मीरात् वितस्ता नदी प्रभवति।

(कश्मीर से वितस्ता नदी निकलती है।)

जन् धातोः यः कर्त्ता, तस्य या प्रकृतिः (कारणम् = हेतुः) तस्य अपादानसंज्ञा भवति, अपादाने च पञ्चमी विभक्तिः भवति (जनिकः प्रकृतिः)। यथा-(“जनिकर्तृः प्रकृतिः” अर्थात् ‘जन’ (उत्पन्न होना) धातु का जो कर्ता है उसके हेतु (करण) की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पञ्चमी विभक्ति होती है। जैसे-)

1. गोमयात् वृश्चिक: जायते।

(गाय के गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं।)

2. कामात् क्रोधः जायते।

(काम से क्रोध उत्पन्न होता है।)

कर्ता, यस्मात् अदर्शनम् इच्छति, तस्य कारकस्य अपादानसंज्ञा भवति, अपादाने च पञ्चमी विभक्तिः भवति (अन्तौँ येनादर्शनमिच्छति)। यथा-” (“अन्तौ येना दर्शनमिच्छति” अर्थात् जब कर्ता जिससे अदर्शनं (छिपना) चाहता है, तब उसे कारक की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पञ्चमी विभक्ति होती है। जैसे –

1. बालकः मातुः निलीयते।

(बालक माता से छिपता है।)

2. महेश: जनकात् निलीयते।

(महेश पिता से छिपता है।)

वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे यः ईप्सितः अर्थः भवति तस्य कारकस्य अपादानसंज्ञा भवति, अपादाने च पञ्चमी विभक्तिः

(वारणार्थानामीप्सितः)। यथा- (“वारणार्थानामीप्सितः” अर्थात् वरण (हटाना) अर्थ की धातु के योग में अत्यन्त इष्ट (प्रिय) वस्तु की अपादान संज्ञा होती है और उसमें पञ्चमी विभक्ति होती है। जैसे-) कृषक: यवेभ्यः गां वारयति।

(किसान जौ से गाय को हटाता है।)

यदा द्वयोः पदार्थयोः कस्यचित् एकस्य पदार्थस्य विशेषता प्रदर्श्यते तदा विशेषणशब्दैः सह ईयसुन् अथवा तर प्रत्ययस्य योगः क्रियते, यस्मात् च विशेषता प्रदर्श्यते तस्मिन् पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः भवति (पञ्चमी विभक्ते)। यथा- (“पञ्चमी विभक्तेः” अर्थात् जब दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की विशेषता प्रकट की जाती है, तब विशेषण शब्दों के साथ “ईयसुन” अथवा “तरप्” प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और जिसमें विशेषता प्रकट की जाती है उसमें पञ्चमी विभक्ति होती है। जैसे-)

1. रामः श्यामात् पटुतरः अस्ति।

(राम श्याम से अधिक चतुर है।)

2. माता भूमेः गुरुतरा अस्ति।

(माता भूमि से अधिक बढ़कर है।)

3. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। (जननी, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ी है।)

अधोलिखितशब्दानां योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति। यथा –

(निम्नलिखित के योग में पञ्चमी विभक्ति होती है। जैसे-)

1. ऋत (बिना) – ज्ञानात् ऋते मुक्तिः न भवति। (ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती हैं।)

2. प्रकृति (से लेकर) – सः बाल्यकालात् प्रभृति अद्यावधि अत्रैव पठति। (वह बाल्यकाल से लेकर आज तक यहाँ ही पढ़ता है।)

3. बहिः (बाहर) छात्राः विद्यालयात् बहिः गच्छति। (छात्र विद्यालय से बाहर जाता है।)

4. पूर्वम् (पहले) – विद्यालयगमनात् पूर्व गृहकार्यं कुरु। (विद्यालय जाने से पहले गृहकार्य करो।)

5. प्राक् (पूर्व) – ग्रामात् प्राक् आश्रमः अस्ति। (ग्राम से पहले आश्रम है।) : अन्य (दूसरा)

6. रामात् अन्यः अयं कः अस्ति? (राम से दूसरा यह कौन है?) Fitik अनन्तरम् (बाद)

7. यशवन्तः पठनात् अनन्तरं क्रीडाक्षेत्रं गच्छति। (यशवन्त पढ़ने के बाद खेल के मैदान में जाता है।)

8. पृथक् (अलग) नगरात् पृथक् आश्रमः अस्ति।

9. परम् (बाद) – रामात् परम् श्यामः अस्ति।

षष्ठी विभक्तिः

(नगर से पृथक् आश्रम है।) (राम के बाद श्याम है।)

सम्बन्धे षष्ठी विभक्तिः भवति (षष्ठि शेषे)। यथा – (“षष्ठी शेषे सम्बन्ध में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे-)

रमेशः संस्कृतस्य पुस्तकं पठति। (रमेश संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है।)

यदा बहुषु कस्यचित् एकस्य जातिगुणक्रियाभिः विशेषता प्रदर्श्यते तदा विशेषणशब्दैः सह इष्ठन् अथवा तमप् प्रत्ययस्य योगः क्रियते यस्मात् च विशेषता प्रदर्श्यते तस्मिन् षष्ठी विभक्तेः अथवा सप्तमीविभक्तेः प्रयोगः भवति (यतश्च निर्धारणम्)। यथा- (“यतश्च निर्धारणम्” अर्थात् जब बहुत में से किसी एक की जाति, गुण, क्रिया के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है, तब विशेषण शब्दों के साथ ‘इष्ठन्’ अथवा ‘तमप्’ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और जिससे विशेषता प्रकट की जाती है, उसमें षष्ठी विभक्ति अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे-)

1. कवीनां (कविषु वा) कालिदासः श्रेष्ठ अस्ति। (सभी कवियों में कालिदास सबसे श्रेष्ठ हैं।)

2. छात्राणां (छात्रेषु वा) सुरेशः पटुतमः अस्ति। (सभी छात्रों में सुरेश सबसे अधिक चतुर है।)

अधोलिखितशब्दाना योगे षष्ठीविभक्तिः भवति। यथा – (निम्नलिखित शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है।)

1. अधः (नीचे) – वृक्षस्य अधः बालकः शेते। (वृक्ष के नीचे बालक सोता है।)

2. उपरि (ऊपर) – भवनस्य उपरि खगाः सन्ति। (भवन के ऊपर पक्षी हैं।)

3. पुरः (सामने) – विद्यालयस्य पुरः मन्दिरम् अस्ति। (विद्यालय के सामने मंदिर है।)

4. समक्षम् (सामने) – अध्यापकस्य समक्षं शिष्यः अस्ति। (अध्यापक के समक्ष शिष्य है?)

5. समीपम् (समीप) – नगरस्य समीपं ग्रामः अस्ति। (नगर के समीप ग्राम है।)

6. मध्ये (बीच में) पशूनां मध्ये ग्वालः अस्ति। (पशुओं के बीच में ग्वाला है।)

7. कृते (के लिए) बालकस्य कृते दुग्धम् आनय। (बालक के लिए दूध लाओ।)

8. अन्तः (अन्दर) – गृहस्य अन्तः माता विद्यते। (घर के अन्दर माता है।)

तुल्यवाचिशब्दानां योगे षष्ठि अथवा तृतीया विभक्तिः भवति (तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्)। यथा –

(“तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्” अर्थात् तुलनावाची शब्दों के योग में षष्ठी अथवा तृतीया विभक्ति होती है। जैसे-)

1. सुरेशः महेशस्य (महेशे वा) तुल्यः अस्ति। (सुरेश महेश के समान है।)

2. सीता गीतायाः (गीतया वा) तुल्या विद्यते। (सीता गीता के समान है।)

अन्य महत्त्वपूर्ण नियम –

‘षष्ठी हेतु प्रयोगे’ – अर्थात् हेतु शब्द का प्रयोग करने पर प्रयोजनवाचक शब्द एवं हेतु शब्द, दोनों में ही षष्ठी विभक्ति आती है। जैसे –

(i) अन्नस्य हेतोः वसति। (अन्न के कारण रहता है।)

(ii) अल्पस्य हेतोः बहु हातुम् इच्छन्। (थोड़े के लिए बहुत छोड़ने की इच्छा करता हुआ।)

‘षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन’-अर्थात् दिशावाची अतस् प्रत्यय तथा उसके अर्थ वाले प्रत्यय लगाकर बने शब्दों तथा इसी प्रकार के अर्थ के, पुरस्तात् (सामने), पश्चात् (पीछे), उपरिष्टात् (ऊपर की ओर) और अधस्तात् (नीचे की ओर) आदि शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे –

(i) ग्रामस्य दक्षिणत: देवालयोऽस्ति। (गाँव के दक्षिण की ओर मन्दिर है।)

(ii) वृक्षस्य अधः (अधस्ताद् वा) जलम् अस्ति। (वृक्ष के नीचे की ओर जल है।)

‘अधीगर्थदयेषां कर्मणि’-अर्थात् स्मरण अर्थ की धातु के साथ कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे-बालकः मातुः स्मरति। (बालक माता को स्मरण करता है।)

(यहाँ खेदपूर्वक स्मरण होने के कारण कर्म के स्थान पर षष्ठी हुई है।)

कर्तृकर्मणोः कृतिः – कृदन्त शब्द अर्थात् जिनके अन्त में कृत् प्रत्यय तृच् (तू), अच् (अ), घब् (अ), ल्युट् (अन्), क्तिन् (ति), ण्वुल (अक्) आदि रहते हैं। ऐसे शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है।

यथा – (i) शिशोः रोदनम् (बच्चे का रोना।)

(ii) कालस्य गतिः। (समय की चाल।)

क्तस्य च वर्तमाने- भूतकाल का वाचक ‘क्त’ प्रत्ययान्त शब्द जब वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त होता है तब षष्ठी होती है। यथा-अहमेव मतो महीपतेः। (राजा मुझे ही मानते हैं।)

जासिनि प्रहणनाट क्राथपिषां हिंसायाम्-हिंसार्थक जस्, नि, तथा उपसर्गपूर्वक हन्, क्रथ, नट्, तथा पिस् धातुओं के कर्म में षष्ठी होती है। यथा – (i) बधिकस्य नाटयितुं क्राथयितुं वा (बधिक के वध करने के लिए।)

(ii) अपराधिनः निहन्तुं, प्रहन्तुं, प्राणिहन्तुं वा (अपराधी के मारने के लिए)

दिवस्तदर्थस्य-‘दिव्’ धातु का प्रयोग जुआ खेलने के अर्थ में होता है, तब उसके योग में भी कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। यथा – शतस्य दीव्यति। (सौ का जुआ खेलता है।)

अवयवावयविभाव होने पर अंशी तथा अवयवी में षष्ठी विभक्ति होती है।

यथा – (i) जलस्य बिन्दुः। (जल की बूंद।), (ii) रात्रेः पूर्वम्। (रात्रि के पूर्व।)

सप्तमी विभक्तिः

क्रियायाः सिद्धौ यः आधारः भवति तस्य अधिकरणसंज्ञा भवति (अधारोऽधिकरणम), अधिकरणे च (सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रेण) सप्तमी विभक्तिः भवति। यथा – (“आधारोऽधिकरणम्” क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण में ‘सप्तमभ्यधिकरणे च’ इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति होती है। यथा –

1. नृपः सिंहासने तिष्ठति। (राजा सिंहासन पर बैठता है।)

2. वयं ग्रामे निवसामः। (हम गाँव में रहते हैं।)

3. तिलेषु तैलं विद्यते। (तिलों में तेल है।)

यस्मिन् स्नेहः क्रियते तस्मिन् सप्तमी विभक्तिः भवति। यथा – (जिस पर स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे-)

पिता पुत्रे स्निह्यति। (पिता पुत्र को प्रेम करता है।)

संलग्नार्थकशब्दानां चतुरार्थकशब्दानां च योगे सप्तमी विभक्तिः भवति। यथा – (संलग्नार्थक शब्दों तथा (युक्तः, व्याप्तः, तत्परः आदि) चतुरार्थक शब्दों (कुशलः, निपुणः, पटुः आदि) के साथ सप्तमी विभक्ति होती है। यथा-)

बलदेवः स्वकार्ये संलग्नः अस्ति। (बलदेव अपने कार्य में लगा है।)

जयदेवः संस्कृते चतुरः अस्ति। (जयदेव संस्कृत में चतुर है।)

यदा एकक्रियायाः अनन्तरं अपरा क्रिया भवति तदा पूर्वक्रियायाः तस्याश्च कर्तरि सप्तमी विभक्तिः भवति यस्य च

भावेन भावलक्षणम्)। यथा – (“यस्य च भावेन भावलक्षणम्” जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तब पूर्व क्रिया और उसके कर्ता में सप्तमी विभिक्ति होती है। जैसे-)

1. रामे वनं गते दशरथः प्राणान् अत्यजत्। (राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए।)

2. सूर्ये अस्तं गते सर्वे बालकाः गृहम् अगच्छन्। (सूर्य अस्त होने पर सभी बालक घर गए।)

अन्य महत्त्वपूर्ण नियम –

‘साध्वसाधु प्रयोगे च’-अर्थात् साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग करने पर सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे –

कृष्ण: मातरि साधुः। (कृष्ण माता के प्रति अच्छा है।)

विषय में, बारे में तथा समयबोधक शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे –

(i) मम मोक्षे इच्छाऽस्ति।

(मेरी मोक्ष के विषय में इच्छा है।)

(ii) सः सायंकाले पठति।

(वह शाम को पढ़ता है।)

युज् धातु तथा उससे बनने वाले योग्य अथवा उपयुक्त आदि शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे –

(i) त्रैलोकस्य अपि प्रभुत्वं तस्मिन् युज्यते। (त्रैलोक्य का भी राज्य उसके लिए उचित है।)

(ii) स धर्माधिकारे नियुक्तोऽस्ति। (वह धर्माधिकार में लगाया गया है।)

‘अप’ उपसर्गपूर्वक राध् धातु और उससे बने हुए शब्दों के योग में, जिसके प्रति अपराध होता है, उसमें सप्तमी या . षष्ठी होती है। जैसे –

(i) सा पूजायोग्ये अपराद्धा। (उसने पूज्य व्यक्ति के प्रति अपराध किया है।)

(ii) सा पूजायोग्यस्य अपराद्धा। (उसने पूज्य के प्रति अपराध किया है।)

(ii) अपराद्धोऽस्मि तत्र भवतः कण्वस्य। (पूज्य कण्व के प्रति मैंने अपराध किया है।)

फेंकना या झपटना अर्थ की क्षिप, मुच् या अस् धातुओं के साथ सप्तमी विभक्ति आती है। जैसे –

(i) नृपः मृगे बाणं क्षिपति। (राजा हिरन पर बाण फेंकता है।)

(ii) मृगेषु बाणान् मुञ्चति। (मृगों पर बाण छोड़ता है।)

व्याप्त (संलग्न), तत्पर, व्यग्र, कुशल, निपुण, दक्ष, प्रवीण आदि शब्दों के योग में सप्तमी होती है। जैसे –

(i) जनाः गृहकर्मणि व्यापृताः सन्ति। (लोग गृहकार्य में संलग्न हैं।)

(ii) ते समाजसेवायां तत्पराः सन्ति। (वे समाज सेवा में लगे हुए हैं।)

(iii) मम पिता अध्यापने कुशलः, निपुणः दक्षः वा अस्ति। (मेरे पिता अध्यापन के कार्य में कुशल निपुण हैं।)

विशेष ध्यातव्य – पृथग्विनानानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम् – पृथक्, बिना तथा नाना (बिना) के योग में द्वितीया, तृतीया तथा पंचमी में से किसी भी एक विभक्ति का प्रयोग हो सकता है।

प्रश्न 1.

अधोलिखित प्रश्नानां उत्तरस्य उचित विकल्पं चित्वा लिखत –

1. ‘अभितः’ शब्दस्य योगे विभक्तिः भवति –

(अ) चतुर्थी

(ब) पञ्चमी

(स) द्वितीया

(द) तृतीया

उत्तरम् :

(स) द्वितीया

2. ‘सह’ शब्दस्य योगे विभक्तिः भवति –

(अ) तृतीया

(ब) चतुर्थी

(स) पञ्चमी

(द) षष्ठी

उत्तरम् :

(अ) तृतीया

3. अङ्गविकारे विभक्तिः भवति –

(अ) प्रथमा

(ब) द्वितीया

(स) तृतीया

(द) सप्तमी

उत्तरम् :

(स) तृतीया

4. अधस्तनेषु चतुर्थी विभक्तेः कारणम् अस्ति –

(अ) नमः

(ब) सह

(स) अभितः

(द) प्रति

उत्तरम् :

(अ) नमः

5. अधस्तनेषु पंचमीविभक्तेः कारणम् अस्ति –

(अ) नमः

(ब) अनन्तरम्

(स) अधोऽधः

(द) खल्वाटः

उत्तरम् :

(ब) अनन्तरम्

6. अपादाने विभक्तिः भवति –

(अ) द्वितीया

(ब) तृतीया

(स) पञ्चमी

(द) षष्ठी

उत्तरम् :

(स) पञ्चमी

7. रक्षार्थकधातूनां योगे विभक्तिः भवति –

(अ) षष्ठी

(ब) सप्तमी

(स) पंचमी

(द) तृतीया

उत्तरम् :

(स) पंचमी

8. कारकाणां संख्या अस्ति –

(अ) सप्त

(ब) अष्ट

(स) षट्

(द) नव

उत्तरम् :

(स) षट्

9. सम्बोधने विभक्तिः भवति –

(अ) द्वितीया

(ब) प्रथमा

(स) तृतीया

(द) षष्ठी

उत्तरम् :

(ब) प्रथमा

10. …………… सह दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणेन मेवाडराज्य स्थिति समीचीन नासीत् –

(अ) शत्रूणाम्

(ब) शत्रुभिः

(स) शत्रुभ्यः

(द) शत्रून्

उत्तरम् :

(ब) शत्रुभिः

11. सः …………….. निकषा गत्वा उवाच।

(अ) प्रतापम्

(ब) प्रतापस्य

(स) प्रतापेन

(द) प्रतापात्।

उत्तरम् :

(अ) प्रतापम्

12. तया सेनया च मुगलानां …………….. प्रति स्वातन्त्र्य युद्धं प्रारभत।

(अ) शासनस्य

(ब) शासनात्

(स) शासनम्

(द) शासनेन।

उत्तरम् :

(स) शासनम्

13. पितुः …………….. प्रागेव माता विपन्नाभवत्।

(अ) प्रयाणेन

(ब) प्रयाणस्य

(स) प्रयाणात्

(द) प्रयाणाय

उत्तरम् :

(स) प्रयाणात्

14. अरे धिक्……………..।

(अ) माम्

(ब) मम

(द) मयि।

उत्तरम् :

(अ) माम्

15. ……………. मल्लः सूरजमल्लः।

(अ) मल्लेषु

(ब) मल्लेभ्यः

(स) मल्ले:

(द) मल्लान्

उत्तरम् :

(अ) मल्लेषु

16. …………… सह सर्वेऽपि अनुचराः निःसरन्ति।

(अ) प्रतापस्य

(ब) प्रतापात्

(स) प्रतापाय

(द) प्रतापेन

उत्तरम् :

(द) प्रतापेन

17. रोचते ………….. एषः भद्र मयूरः।

(अ) मे

(ब) मम।

(स) माम्

(द) मयि।

उत्तरम् :

(अ) मे

18. एकस्य पशुचारकस्य …………… प्रति यात्रायाः प्रस्थान बिन्दुरासीत्।

(अ) महापुरुषत्वस्य

(ब) महापुरुषत्वम्

(स) महापुरुषत्वाय

(द) महापुरुषत्वे।

उत्तरम् :

(ब) महापुरुषत्वम्

प्रश्न 2.

कोष्ठकगतशब्देषु उचितविभक्तेः प्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत।

1. नास्ति …………………. समः शत्रुः। (क्रोधः)

2. माता …………………. स्निहयति। (शिशु)

3. …………………. भीत: बालकः क्रन्दति। (चौर)

4. अलम् …………. (विवाद)

5. ……… ………. परितः जलम् अस्ति। (नदी)

6. …………………. रामायणं रोचते। (भक्त)

7. …………………. बहिः छात्राः कोलाहलं कुर्वन्ति। (कक्षा)

8. भिक्षुकः …………………. भिक्षां याचते। (नृप)

9. जनकः …………………. क्रुध्यति। (पुत्र)

उत्तराणि :

1. क्रोधस्य क्रोधेन वा

2. शिशौ

3. चौरात्

4. विवादेन

5. नदीम्

6. भक्ताय

7. कक्षायाः

8. नृपं

9. पुत्राय।

प्रश्न 3.

कोष्ठकेभ्यः शुद्धम् उत्तरं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत –

1. …………………. सह सीता वनम् अगच्छत। (रामस्य/रामेण)

2. सुरेशः …………………. पुस्तकं यच्छति। (रामम्/रामाय)

3. …………………. नमः। (रामम्/रामाय)

4. माता …………………. क्रुध्यति। (पुत्र/पुत्राय)

5. पिता …………………. स्निह्यति। (पुत्रे/पुत्रात्)

6………………….. अभितः क्षेत्राणि सन्ति। (ग्रामस्य/ग्रामम्)

7. …………………. मोदकाः रोचन्ते। (बालकाय/बालकम्)

8. बालकः …………………. अधिशेते। (पर्यङ्के/पर्यङ्कम्)

उत्तराणि :

1. रामेण

2. रामाय

3. रामाय

4. पुत्राय

5. पुढे

6. ग्रामम्

7. बालकाय

8. पर्यङ्कम्।

प्रश्न 4.

कोष्ठाङ्कित पदे उचित विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानं पूरयत –

(कोष्ठक में लिखे पद में उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए)

1. भवतु! अलम् …………….। (नाटक)

2. किं…………………… किञ्चिदपराद्धम् ? (भर्तृदारक)

3. रामदत्तोऽपि …………………. अनुसरति। (तद्)

4. रत्नापि ………………….. सार्धमायाति। (दारक)

5. ………………. अतितरां स्निह्यत्यसौ। (अस्मद्)

6. ………………. साकं युद्धं कृतवान्। (हम्मीरदेव)

7. सः …………………… आप …. अपि तीक्ष्णः। (पठन)

8. …………………… स्व पुस्तकं कस्मात् दत्तम् ?

9. सः ………………….. अपि रोचते। (अस्मद्)

10. …………………… साक …………… साकं मैत्रीवर्धनस्य न काप्यावश्यकता। (सोमधर)

11. अलं … (भिषगाह्वान्)

12. सहर्षं …………………… प्रति।। (रत्ना)

13. किं तस्य …………………… वा ? (जीवित)

14. पराक्रमं कुर्वाणः ………………… निःसृत्य युद्धरतोऽभवत्।

15. ………………….. अपि कमलं विकसति।

उत्तराणि :

1. नाटकेन

2. भर्तृदारकेण

3. तम्

4. दारकेण

5. मयि

6. हम्मीरदेवेन

7. पठने

8. तस्मै

9. मह्यम्

10. सोमधरेण

11. भिषगाह्वानेन

12. रत्नाम्

13. जीवितेन

14. दुर्गात्

15. पङ्के।

प्रश्न 5.

समुचितविभक्तिपदेन वार्तालापं पूरयत – (उचित विभक्ति पदों से वार्तालाप को पूर्ण कीजिए-)

मोहन: – त्वं कस्मिन् विद्यालये पठसि?

हरीश: – अहं नवोदयविद्यालये पठामि।

मोहनः – तव विद्यालयः कीदृशः अस्ति?

हरीश: – मे …………

(i) (विद्यालय) परितः वनानि सन्ति।

मोहन: – त्वं विद्यालयं कदा गच्छसि?

हरीश: – अहं विद्यालयं दशवादने गच्छामि।

मोहन: – तव मित्र महेशः तु खञ्जः अस्ति।

हरीश:- आम् सः………..(ii) (दण्ड) चलति।

मोहनः – हरीश! तव माता प्रात:काले कुत्र गच्छति?

हरीश: – मम माता प्रात:काले………….. (iii) (भ्रमण) गच्छति।

मोहन: – अतिशोभनम्………….. (iv) (स्वास्थ्यलाभ) मा प्रमदितव्यम्।

सहसा शिक्षकः कक्षे प्रवेशं करोति वदति च अलम्…………. (v) (वार्तालाप)।

उत्तरम् :

(i) विद्यालयं

(ii) दण्डेन

(iii) भ्रमणाय

(iv) स्वास्थ्यलाभात्

(v) वार्तालापेण।

प्रश्न 6.

कोष्ठके प्रदत्तशब्दानां समुचितविभक्तिपदैः अधोलिखितं वार्तालापं पूरयत। (कोष्ठक में दिये गये शब्दों की उचित विभक्ति पदों से निम्नलिखित वार्तालाप को पूर्ण कीजिए-)

कमला – महेश! किं त्वमपि (i) …………..(विद्यालय) प्रति गच्छसि?

महेशः – आम् (ii) ……………..(युष्मद्) सह कः गच्छति?

कमला – मम कक्षायाः सहपाठिनः आगच्छन्ति।

महेश: – शिक्षकः अपि अधुना गच्छति।

छात्रा: – (iii) ………….(शिक्षक) नमः।

शिक्षकः – नमस्ते। प्रसन्नाः भवन्तु। (iv) ………………(ग्राम) बहिः क्रीडास्थलं गच्छन्ति भवन्तः?

छात्राः – (v) ………(विद्यालय) पुरतः क्रीडास्थले वयं क्रीडामः।

उत्तरम् :

(i) विद्यालयं

(ii) त्वया

(iii) शिक्षकाय

(iv) ग्रामात्

(v) विद्यालयस्य।

प्रश्न 7.

कोष्ठकगतपदेषु चितविभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत –

(कोष्ठक में दिये पदों में उचित विभक्ति प्रयुक्त कर वाक्यों को पूर्ण कीजिए)

(क) पुरा (i) …………..(हस्तिनापुर) शान्तनुः नाम नृपतिः अभवत्। देवव्रतः (ii) …………….(शान्तनु) गंगायाः च पुत्रः आसीत्। एकदा शान्तुनः (iii) …………..(यमुना) तीरे सत्यवतीम् अपश्यत्। यदा देवव्रतः इदं सर्व (iv) ……….(वृत्तान्त) अवागच्छत् स धीवरस्य गृहम् अगच्छत्। धीवरः सत्यवत्याः विवाहं (v) ………… (नृपति) सह अकरोत्।

उत्तरम् :

(i) हस्तिनापुरे

(ii) शान्तनोः

(iii) यमुनायाः

(iv) वृत्तान्तम्

(v) नृपतिना।

(ख) तत्र (i) …………….(ग्राम) निकषा एकः देवालयः अस्ति। देवालये बहवः जनाः आगच्छन्ति परं कोऽपि

(ii) ………(पुत्र) हीनः नास्ति।

(iii) …………..(देवालय) बहिः एक सरोवरः अस्ति। सरोवरे विकसितानि कमलानि।

(iv) ……….. (दर्शक) रोचन्ते।

(v) ………..(सरोवर) तटे एकः उद्यानम् अपि अस्ति।

उत्तरम् :

(i) ग्रामं

(ii) पुत्रैः

(iii) देवालयात्

(iv) दर्शकेभ्यः

(v) सरोवरस्य।

प्रश्न 8.

कोष्ठान्तर्गतशब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत –

(कोष्ठक में दिये शब्दों में उचित विभक्ति प्रयुक्त कर वाक्यों को पूर्ण कीजिए-)

(i) ……………अभितः नद्यौ स्तः (ग्राम)

(ii) …………मोदकं रोचते। (बालक)

(ii) धिक्…………ये वेदान् न पठन्ति। (ब्राह्मण)

(iv) ………..योगेशः पटुः। (बालक)

उत्तरम् :

(i) ग्रामम्

(ii) बालकाय

(iii) ब्राह्मणान्

(iv) बालकेषु।

प्रश्न 9.

कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत – (कोष्ठक से उचित पद चुनकर रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए-)

(i) ………….विना जीवनं नास्ति। (जलम्/जलस्य)

(ii) …………. भक्तिः रोचते। (हरये/हरिः)

(iii) रामः………….जुगुप्सते। (पापेन/पापात्)

(iv) सः ……………गार्योऽस्ति। (गोत्रेण/गोत्रस्य)

(v) ईश्वरः………….वर्तते। (सर्वे/सर्वस्मिन्)

उत्तरम् :

(i) जलम्

(ii) हरये

(iii) पापात्

(iv) गोत्रेण

(v) सर्वस्मिन्।

प्रश्न 10.

क खण्डं ख खण्डेन सह योजयत।

‘क खण्डः’ – ‘ख खण्डः’

1. दा धातुयोगे – 1. षष्ठी

2. रुच् धातुयोगे – 2. तृतीया

3. अङ्गविकारे – 3. चतुर्थी

4. सम्बन्धे – 4. चतुर्थी

5. अधितिष्ठति योगे – 5. सप्तमी

6. श्रद्धायोगे – 6. द्वितीया

7. प्रमाद्यति धातुयोगे – 7. प्रथमा

8. कर्मवाच्यस्य कर्मणि – 8. पञ्चमी

उत्तराणि :

‘क खण्डः’ – ‘ख खण्डः’

1. दा धातुयोगे – 1. चतुर्थी

2. रुच् धातुयोगे – 2. चतुर्थी

3. अङ्गविकारे – 3. तृतीया

4. सम्बन्धे – षष्ठी

5. अधितिष्ठतियोगे – 5. द्वितीया

6. श्रद्धायोगे – 6. सप्तमी

7. प्रमाद्यति धातुयोगे – 7. पञ्चमी

8. कर्मवाच्यस्य कर्मणि – 8. प्रथमा

प्रश्न 11.

अधोलिखितशब्दानां योगे चितविभक्तिप्रयोगं कृत्वा वाक्यरचनां कुरुत।

1. विना …………….

2. धिक् …………….

3. बहिः …………….

4. विभेति …………….

5. काणः …………….

6. अन्तरा …………

7. पटुतरः …………….

8.. पटुतमः …………….

9. स्वाहा …………….

10. उपवसति …………….

11. अधः …………….

12. कुशलः …………….

उत्तराणि :

1. प्रदीपः पुस्तकं विना पठति।

2. धिक् मूर्खम्

3. ग्रामात् बहिः मन्दिरम् अस्ति।

4. बालकः चौरात् विभेति।

5. सः नेत्रेण काणः अस्ति।

6. सः भोजनम् अन्तरेण जीवति।

7. रामः श्यामात् पटुतरः अस्ति।

8. छात्राणां छात्रेषु वा मोहनः पटुतमः अस्ति।

9. इन्द्राया स्वाहा।

10. श्यामः नगरम् उपवसति।

10. वृक्षस्य अधः सर्पः अस्ति।

11. शिक्षकेषु मुरारी लालः कुशलः।

प्रश्न 12.

अधोलिखितपदानां वाक्येषु प्रयोगं कुरुत – (निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए-)

प्रति, उद्घाटितम, सह, करणीया, अलम, बहिः, कर्तव्यः, साकम्, किम्, नीता, मग्नः, जायते, सम्भवति, अन्तरेण, याचते।

उत्तरम् :

- प्रति – श्रृगालः ग्राम प्रति धावति। (गीदड़ गाँव की ओर दौड़ता है।)

- उद्घाटितम् – अद्य त्वया मम नेत्रयुगलम् उद्घाटितम्। (आज तुमने मेरी आँखें खोल दी।)

- सह – रामेण सह सीतापि वनमगच्छत्। (राम के साथ सीता भी वन को गई।)

- करणीया – सज्जापि मया एव करणीया। (सजावट भी मुझे ही करनी है।)

- अलम् – अलं विवादेन। (विवाद मत करो।)

- वहिः – सः दुर्गाद् बहिरागच्छत्। (वह दुर्ग से बाहर आ गया।)

- कर्त्तव्यः – मया एव सर्वप्रथम खड्गप्रहारः कर्त्तव्यः। (मुझे ही सबसे पहले तलवार का प्रहार करना चाहिए।)

- साकम् – दुर्गद्वारमागत्य हम्मीरदेवेन साकं युद्धं कृतवान्। (दुर्ग के द्वार पर आकर हम्मीरदेव के साथ युद्ध किया।)

- किम् – किम् मम एतया मृत्तिका शकटिकया ? (मुझे इस मिट्टी की गाड़ी से क्या प्रयोजन ?)

- नीता- तेन श्रेष्ठिपुत्रेण सा स्वर्णशकटिका नीता। (वह श्रेष्ठ का बेटा उस सोने की गाड़ी को ले गया।)

- मग्न: – सः ध्याने मग्नः मां नापश्यत्। (ध्यान में डूबे हुए उसने मुझे नहीं देखा।)

- जायते – जलात् जायते जलजः। (कमल पानी से पैदा होता है।)

- सम्भवति – अन्नं पर्जन्यात् सम्भवति। (अन्न वृष्टि से होता है।)

- अन्तरेण – न सुखं धनमन्तरेण। (धन के बिना सुख नहीं।)

- याचते – रामदत्तः माम् पुस्तकं याचते। (रामदत्त मुझसे पुस्तक माँगता है।)

प्रश्न 13.

अधस्तनेषु स्थूलशब्देषु विभक्तेः कारणं लिखत –

- ग्रामं परितः क्षेत्राणि सन्ति।

- कविषु कालिदासः श्रेष्ठः।

- हरये रोचते भक्तिः।

- हरिः वैकुण्ठम् अधिशेते।

- कृषक: ग्रामम् अजां नयति।

- साधुः कर्णाभ्यां बधिरः अस्ति।

- हिमालयात् गंगा प्रभवति।

- रामः श्यामाय शतं धारयति।

- हनुमते नमः

उत्तराणि :

- ‘परितः”योगे द्वितीया विभक्तिः भवति (परितः के योग में द्वितीया विभक्ति होती है।)

- ‘इष्टन्’ अथवा ‘तमप्’ प्रत्ययस्य योगे यस्मात् च विशेषता प्रदर्शयते तस्मिन् षष्ठी विभक्तेः अथवा सप्तमी विभक्ते प्रयोगः भवति। (‘इष्ठन् ‘ अथवा ‘तमप्’ प्रत्यय के योग में जिससे विशेषता प्रदर्शित की जाती है उसमें षष्ठी विभक्ति का अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है।)

- रुच्यर्थानां प्रीयमाणः अर्थात् रुच्यर्थानां धातूनां योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति। (‘रुच’ अर्थ वाली धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है।)

- अधि-उपसर्गपूर्वक शीङ् धातोः योगे द्वितीया विभक्ति भवति। (‘अधि’ उपसर्गपूर्वक ‘शीङ्’ धातु के योग में द्वितीया विभक्ति होती है।)

- ‘नी’ धातोः योगे द्वितीया विभक्ति भवति। (‘नी’ (हो जाना) धातु के योग में द्वितीया विभक्ति होती है।

- “येनाङ्ग विकारः” विकृताङ्गे तृतीया विभक्तिः भवति। (“येनाङ्ग विकारः” सूत्र से विकृत अङ्ग में तृतीया विभक्ति होती है।)

- ‘भुवः प्रभाव:’ सूत्रेण उत्पत्तिस्थाने पञ्चमी विभक्तिः भवति। (‘भुवः प्रभावः’ सूत्र से उत्पत्ति स्थान में पञ्चमी विभक्ति होती है।)

- धृञ् धातो: योगे उत्तमर्णे (ऋणदाता) चतुर्थी विभक्ति भवति। (धृञ् धातु के योग में उत्तमर्ण में (ऋणदाता में) चतुर्थी विभक्ति होती है।)

- नमः योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति। (नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है।)

प्रश्न 14.

रेखाङ्कित पदेषु विभक्ति निर्देशं कृत्वा कारण लिखत – (रेखांकित शब्दों में विभक्ति बताते हुए कारण बताइये।)

1. महत्सु श्रङगेषु महीधराणां विश्रम्य प्रयाति

उत्तरम् :

सप्तमी बहुवचनम्। अधिकरणे सप्तमी।

2. स्वेषाम् अपत्यानाम् उपरि सौहार्दत्वात् अनुग्रहं चकारः।

उत्तरम् :

षष्ठी-बहुवचनम् उपरि शब्दस्य योगे षष्ठी विभक्ति।

3. अनुकृतम् अनेन पितुः रूपम्।

उत्तरम् :

तृतीयाः एकवचनम्। कर्मवाच्यकर्तरि तृतीया।

4. मया इयं मृत्तिकाशकटिका दत्ता।

उत्तरम् :

तृतीया-एकवचनम्। कर्मवाच्ये कर्तरि तृतीयाः

5. धिङ् मुर्खान्।

उत्तरम् :

द्वितीया-बहवचनम। धिक योगे द्वितीया।

6. मुग्धेन मुखेन अति करुणं मन्यमसि।

उत्तरम् :

तृतीया एकवचनम्। करणे तृतीया।

7. हम्मीरदेवेन साकं युद्धं कृतवान्।

उत्तरम् :

तृतीया-एकवचनम्। सहयुक्तेऽप्रधाने तृतीया।

8. हम्मीरदेवं प्रति दूतः प्रहितः।

उत्तरम् :

द्वितीया-एकवचनम्। ‘प्रति’ योगे द्वितीया।

9. महिमासाहिना सह त्वामन्तकपुरं नेष्यामि।

उत्तरम् :

तृतीया-एकवचनम्। सहयुक्तेऽप्रधाने तृतीया।

10. सर्वे दुर्गादबहिः स्थानान्तरं गच्छत।

उत्तरम् :

पञ्चमी-एकवचनम्। बहियोगे पंचमी।।

11. अधिवक्तुः पटनी रला अपि दारकेण सार्धम् आयाति।

उत्तरम् :

तृतीया-एकवचनम्। सहयुक्तेऽप्रधाने तृतीया।

12. सोमधरः मम सुहृदस्ति।

उत्तरम् :

षष्ठी एकवचनम्। सम्बन्धे षष्ठी।।

13. सोमघरेण साकं मैत्री वर्धनस्य न काप्यावश्यकता।

उत्तरम् :

तृतीया-एकवचनम्। सहयुक्तेऽप्रधाने तृतीया।

14. त्वया सख्यमेव कस्मात् कृतम्।

उत्तरम् :

तृतीया-एकवचनम्। कर्मवाच्ये कर्तरि तृतीया।

प्रश्न 15.

रेखाङ्कित पदेषु विभक्ति निर्देशं कृत्वा कारण लिखत –

1. (i) सः लगडेन चलन्तं वृद्धम् अपश्यत्।

(i) अहम् एनं हंसम् अहनम्।

2. (i) अहं शरणार्थिनं कदापि व्याधाय न दास्यामि।

(ii) सिद्धार्थः प्रासादात. वनं निरगच्छत्।

3. (i) गंगा शान्तनोः भार्या आसीत्।

(ii) स्वां रूपवती दुहितरं मह्यं यच्छ।

4. (i) अहं सदा ब्रह्मचर्येण स्थास्यामि।

(ii) मम पित्रे स्वां दुहितरं यच्छ।

5. (i) अहं सत्यवतीं तभ्यं विवाहे. दास्यामि।

(ii) नूपतिना सह विवाहमकरोत्।

6. (i) सर्वे भूम्या सह पुत्रवत् समाचरन्तु।

(ii) प्रशासका: गुप्तसंदेशाय कपोतानाम् उपयोगम् अकुर्वन्।

7. (i) जनाः विद्यत तरंगैः संदेशं प्रेषयन्ति स्म।

(ii) सांस्कृतिक-विकासे वनानां भूमिकास्ति।

8. (i) वनानां सम्बन्धोऽपि मानवेन सह विद्यते।

(ii) सिंहः दुर्गायाः वाहनमस्ति।

9. (i) सर्वे पशुपक्षिणो देवताभिः सह सम्बद्धाः सन्ति।

(ii) पुत्रस्य नेत्राभ्याम् अश्रुधारा प्रवहति स्म।

10. (i) सः पितः चरणयोः अपतत्।

(ii) समाजे नार्याः महत्वपूर्ण स्थानं वर्तते।

11. (i) स्त्रियोऽपि पुरुषैः समं विभिन्नेषु क्षेत्रेषु प्रगतिं कुर्युः।

(ii) स राज्यकार्य विहाय समाजसेवायां प्रवृत्तोऽभवत्।

12. (i) माता पुत्रान् पोषयति।

(ii) धेनुभिः सह मातृतुलना कृता।

13. (i) सः सिंहशावकेन सह क्रीडति स्म।

(ii) गंगा-यमुना-प्रभृतयः नद्यः हिमालयात प्रभवन्ति।

14. (i) वृक्षेभ्यः नानाविधानि फलानि पुष्पाणि च उत्पद्यन्ते।

(ii) युद्धेन किं प्रयोजनम्?

15. (i) चौराद् बिभेति।

(ii) सः दण्डेन सर्प ताडितवान्।

16. (i) मेदपाटस्य महिमा देशरक्षायै विशिष्टरूपेण उल्लेखनीया।

(ii) प्रतापात भीताः शत्रवः मेदपाटं न आयाताः।

17. (i) संग्रामसिंहः युद्धे शत्रुभ्यः अक्रुध्यत्।

(ii) सः युद्धक्षेत्रे अक्ष्णा काणः अभवत्।

18. (i) सः पादेन खञ्जः।

(ii) सः पर्यकम् अधिशेते।

19. (i) सः आसन्दिकाम् अध्यास्ते।

(ii) नमः शिवाय।

20. (i) सः हस्तेन लुञ्जः अभवत्।

(ii) पिता पुत्राय क्रुध्यति।

उत्तराणि :

1. (i) करण कारके तृतीया विभक्तिः भवति।

(ii) कर्मणि द्वितीया विभक्तिः भवति।

2. (i) सम्प्रदाने चतुर्थी विभक्तिः भवति।

(ii) अपादाने पञ्चमी विभक्तिः भवति।

3. (i) सम्बन्धे षष्ठी विभक्तिः भवति।

(ii) सम्प्रदाने चतुर्थी विभक्तिः भवति।

4. (i) करण कारके तृतीया विभक्तिः भवति।

(ii) सम्प्रदाने चतुर्थी विभक्तिः भवति।

5. (i) सम्प्रदाने चतुर्थी विभक्तिः भवति।

(ii) ‘सह’ योगे तृतीया विभक्तिः भवति।

6. (i) ‘सह’ योगे तृतीया विभक्तिः भवति।

(ii) सम्प्रदाने चतुर्थी विभक्तिः भवति।

7. (i) करण कारके तृतीय विभक्तिः भवति।

(ii) अधिकरणे सप्तमी विभक्तिः भवति।

8. (i) ‘सह’ योगे तृतीया विभक्तिः भवति।

(ii) सम्बन्धे षष्ठी विभक्तिः भवति।।

9. (i) ‘सह’ योगे तृतीया विभक्तिः भवति।

(ii) अपादाने पञ्चमी विभक्तिः भवति।

10. (i) सम्बन्धे षष्ठी विभक्तिः भवति।

(ii) अधिकरणे सप्तमी विभक्तिः भवति।

11. (i) ‘समम्’ योगे द्वितीया विभक्तिः भवति।

(ii) कर्मणि द्वितया विभक्तिः भवति।

12. (i) कर्मणि द्वितीया विभक्तिः भवति।

(ii) ‘सह’ योगे तृतीया विभक्तिः भवति।

13. (i) ‘सह’ योगे तृतीया विभक्तिः भवति।

(ii) उत्पत्ति स्थाने पञ्चमी विभक्तिः भवति।

14. (i) उत्पत्ति स्थाने पञ्चमी विभक्तिः भवति।

(ii) ‘प्रयोजन’ योगे तृतीया विभक्तिः भवति।

15. (i) ‘भी’ धातोः योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति।

(ii) करण कारके तृतीया विभक्तिः भवति।

16. (i) सम्प्रदाने चतुर्थी विभक्तिः भवति।

(ii) ‘भी’ धातोः योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति।

17. (i) ‘कृध्’ धातोः योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति।

(ii) येनाङ्ग विकारे तृतीया विभक्तिः भवति।

18. (i) येनाङ्ग विकारे तृतीया विभक्तिः भवति।

(ii) अधि + शी धातोः योगे द्वितीया विभक्तिः भवति।

19. (i) अधि + आस् धातोः योगे द्वितीया विभक्तिः भवति।

(ii) नमः धातोः योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति।

20. (i) येनाङ्ग विकारे तृतीया विभक्तिः भवति।।

(i) ‘क्रुध्’ धातोः योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति।

प्रश्न 16.

अधोलिखितवाक्यानि संशोधनीयानि –

1. राजपुरुषः चौरस्य अनुधावति।

2. ग्रामस्य परितः जलम् अस्ति।

3. साधुः दुर्जनेन जुगुप्सते।

4. अहं रेलयानात् ग्रामं गमिष्यामि।

उत्तरम् :

1. राजपुरुषः चौरम् अनुधावति।

2. ग्रामम् परितः जलम् अस्ति।

3. साधुः दुर्जनात् जुगुप्सते।

4. अहं रेलयानेन ग्रामं गमिष्यामि।

प्रश्न 17.

अधोलिखितवाक्यानि संशोधनीयानि –

1. ईश्वरं नमः।

2. अध्यापकः आसनम् तिष्ठति।

3. मह्यं मिष्टान्नं रोचते।

4. अलं विवादम्।

उत्तरम् :

1. ईश्वराय नमः।

2. अध्यापकः आसने तिष्ठति।

3. माम् मिष्टान्नं रोचते।

4. अलं विवादेन।

प्रश्न 18.

अधोलिखितवाक्यानि संशोधनीयानि –

1. विद्यालयम् अभितः वाटिका।

2. ग्रामस्य परितः जलम् अस्ति।

3. श्रमस्य विना फलं न मिलति।

4. अहं रेलयांनात् ग्रामं गमिष्यामि।

उत्तरम् :

1. विद्यालस्य अभितः वाटिका।

2. ग्रामं परितः जलम् अस्ति।

3. श्रमात, श्रम, श्रमेण वा विना फलं न मिलति।

4. अहं रेलयानेन ग्रामं गमिष्यामि।

प्रश्न 19.

अधोलिखितवाक्यानि संशोधनीयानि –

1. महावीरं नमः।

2. हरिः मथुरायाम् अधितिष्ठिति।

3. शिवः पार्वत्याः सह तिष्ठति।

4. अलं विवादम्।

उत्तरम् :

1. महावीराय नमः

2. हरिः मथुराम् अधितिष्ठति

3. शिवः पार्वत्या सह तिष्ठति

4. अलं विवादेन।

प्रश्न 20.

अधोलिखितवाक्यानि संशोधनीयानि

1. व्याघ्रः मृगेषु हन्ति।

2. सिंहः शावका: व्यांपादयति।

3. अहं तुभ्यं न पश्यामि।

4. स: गुरवे प्रणमति।

5. ग्रामस्य परितः जलम् अस्ति।

उत्तरम् :

1. व्याघ्रः मृगान् हन्ति।

2. सिंहः शावकान् व्यापादयति।

3. अहं त्वाम् न पश्यामि।

4. स: गुरुं प्रणमति।

5. ग्रामं परितः जलम् अस्ति।

प्रश्न 21.

अधोलिखितवाक्यानि संशोधनीयानि –

1. रामः शरात् रावणं हन्ति।

2. आवां कन्दुकात् क्रीडामः।

3. रामः ग्रन्थः पठ्यते।

4. सः स्वपितुः सह आपणं गच्छति।

5. शिक्षकः पादात् खञ्जः।।

उत्तरम् :

1. रामः शरेण रावणं हन्ति।

2. आवां कन्दुकेन क्रीडामः।

3. रामेण ग्रन्थः पठ्यते।

4. सः स्व पित्रा सह आपणं गच्छति।

5. शिक्षकः पादेन खञ्जः।

प्रश्न 22.

अधोलिखितवाक्यानि संशोधनीयानि –

1. सः पुष्पान् स्पृहयति।

2. धनिकः निर्धनं भोजनं ददाति।

3. नृपः विप्रान् धनं वितरति।

4. माम् मोदकं रोचते।

5. कः मित्रं द्रुह्यति।

उत्तरम् :

1. सः पुष्पेभ्यः स्पृहयति।

2. धनिकः निर्धनाय भोजनं ददाति।

3. नृपः विप्रेभ्यः धनं वितरति।

4. मह्यं मोदकं रोचते।

5. कः मित्राय द्रुह्यति ?

प्रश्न 23.

अधोलिखितवाक्यानि संशोधनीयानि –

1. मानवः सिंहेन बिभेति।

2. सुमित्रं पापेन निवारयति।

3. शिष्यः आचार्येण बिभेति।

4. ग्रामस्य बहिर् एकम् उद्यानम्।

5. ब्रह्मणा प्रजाः प्रजायन्ते।

उत्तरम् :

1. मानवः सिंहात् बिभेति।

2. सुमित्रं पापात् निवारयति।

3. शिष्यः आचार्यात् बिभेति।

4. ग्रामात् बहिर् एकम् उद्यानम्।

5. ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते।

प्रश्न 24.

अधोलिखितवाक्यानि संशोधनीयानि

1. बालक: मातरम् स्मरति।

2. अर्जुनः पाण्डुना पुत्रः आसीत्।

3. देवदत्तः अन्नाय हेतोः वसति।

4. सर्वैः पित्रा आज्ञा पालनीया।

उत्तरम् :

1. बालकः मातुः स्मरति।

2. अर्जुनः पाण्डोः पुत्रः आसीत्।

3. देवदत्तः अन्नस्य हेतोः वसति।

4. सर्वैः पितुः आज्ञा पालनीया।

प्रश्न 25.

अधोलिखितवाक्यानि संशोधनीयानि

1. सः मया वैरं विदधाति।

2. बालकः कार्यस्य कुशलः अस्ति।

3. शिष्यः अध्ययनेन रतः।

4. सूर्यस्य अस्तंगते छात्राः गृहम् आगच्छन्।

5. शिष्यः गुरोः भक्तिं करोति।

उत्तरम् :

1. स: मयि वैरं विदधाति।

2. बालकः कार्ये कुशलः अस्ति।

3. शिष्यः अध्ययने रतः।

4. सूर्ये अस्तंगते छात्राः गृहम् आगच्छन्।

5. शिष्यः गुरौ भक्तिं करोति।

प्रश्न 26.

अधोलिखित कारकाणां लक्षणानि उदाहरणानि च लिखत।

(नीचे लिखे कारकों के लक्षण और उदाहरण लिखिए।)

(क) करणम्

(ख) सम्प्रदानम्

(ग) अपादानम्

(घ) अधिकरणम्।

उत्तरम् :

(क) करणम् – (i) साधकतमं करणम् (ii) कर्तृकरणयो स्तृतीया-गोपाल: जलेन मुखं प्रक्षालयति।

(ख) सम्प्रदानम् – (i) कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम् (ii) चतुर्थी सम्प्रदाने-ब्राह्मणाय गां ददाति।

(ग) अपादानम् – (i) ध्रुवमपायेऽपादानम् (ii) अपादान पञ्चमी-वृक्षात् पत्राणि पतन्ति।

(घ) अधिकरणम् – (i) आधारोऽधिकरणम् (ii) सप्तम्यधिकरणे च-आसने उपविशति।

प्रश्न 27.

कारकस्य परिभाषा लेखनीया। (कारक की परिभाषा लिखिए।)

उत्तरम् :

‘क्रियाजनकत्वं कारकम अथवा क्रियां करोति निवर्तयति इति कारकम’ अतः यः क्रियां सम्पादयति अथवा यस्य क्रियया सह साक्षात् परम्परया वा सम्बन्धो भवति सः कारक इति कथ्यते।

प्रश्न 28.

संस्कृते कति कारकाणि सन्ति? तेषां नामानि लिखत। (संस्कृत में कितने कारक हैं? उनके नाम लिखिए।)

उत्तरम् :

संस्कृते षट् कारकाणि सन्ति-कर्ता, कर्म, करणम्, सम्प्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणम् च। सम्बोधने प्रथमा विभक्तिः एव भवति, अतः अस्य परिगणनं प्रथमायामेव भवति। सम्बन्धस्य परिगणना कारकान्तर्गते न भवति।

प्रश्न 29.

अधोलिखितशब्देषु उचितविभक्तिप्रयोगं कृत्वा वाक्यरचनां कुरुत।

(निम्नलिखित शब्दों में उचित बिभक्ति का प्रयोग करके वाक्य बनाइए-)

1. विना ………….

2. धिक ………….

3. बहिः ………….

4. बिभेति ………….

5. काणः ………….

6. अन्तरा ………….

उत्तराणि :

1. विना – ज्ञानं विना न सुखम्

2. धिक् – धिक मूर्खम

3. बहिः – नगरात्बहिः उपवनम् अस्ति।

4. बिभेति – बालकः चौरात् बिभेति

5. काण: – नेत्रेण काण:

6. अन्तर – रामम् अन्तरा न गतिः।

प्रश्न 30.

अधोलिखितशब्देषु उचितविभक्तिप्रयोगं कृत्वा वाक्यरचनां कुरुत।

1. पटुतरः ………….

2. पटुतमः ………….

3. स्वाहा ………….

4. उपवसति ………….

5. अधः ………….

6. कुशलः ………….

उत्तराणि :

1. पटुतर: – राम कृष्णात् पटुतरः

2. पटुतमः – कवीनां कविषु वा कालिदासः पटुतमः

3. स्वाहा – इन्द्राय स्वाहा

4. उपवसति – हरिः वैकुण्ठम् उपवसति।

5. अध: – वृक्षस्य अधः कृष्णसर्पः निवसतिस्म।

6. कुशल – मम पिता अध्यापने कुशलः।

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()