Jharkhand Board JAC Class 12 Political Science Important Questions Chapter 3 समकालीन विश्व में अमरीकी वर्चस्व Important Questions and Answers.

JAC Board Class 12 Political Science Important Questions Chapter 3 समकालीन विश्व में अमरीकी वर्चस्व

बहुचयनात्मक प्रश्न

1. शीत युद्ध का अंत हुआ

(अ) 1991 में

(ब) 1891

(स) 2001 में

(द) 2010 में

उत्तर:

(अ) 1991 में

2. प्रथम खाड़ी युद्ध का सम्बन्ध था

(अ) सोवियत संघ और अमेरिका के अफगानिस्तान विवाद से

(ब) ईरान और इराक के संघर्ष से

(स) अरब-इजरायल संघर्ष से

(द) अमेरिका द्वारा अपने लगभग 34 देशों की सेनाओं के साथ इराक पर हमले से।

उत्तर:

(द) अमेरिका द्वारा अपने लगभग 34 देशों की सेनाओं के साथ इराक पर हमले से।

3. न्यूयार्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला हुआ था

(अ) 11 सितम्बर, 2001

(स) 11 दिसम्बर, 2001

(ब) 11 सितम्बर, 2003

(द) 11 नवम्बर, 2001

उत्तर:

(अ) 11 सितम्बर, 2001

4. एकध्रुवीय शक्ति के रूप में अमरीकी वर्चस्व की शुरुआत हुई

(अ) 1991 से।

(स) 2006 से।

(ब). 1993 से।

(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तर:

(अ) 1991 से।

5. वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उभरती प्रवृत्ति है।

(अ) एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था

(ब) निःशस्त्रीकरण

(स) सैनिक गठबंधन

(द) शीत युद्ध में तीव्रता

उत्तर:

(अ) एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था

![]()

6. ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का सम्बन्ध है।

(अ) तालिबान और अलकायदा के खिलाफ

(ब) पाकिस्तान के खिलाफ

(स) अफगानिस्तान के खिलाफ

(द) सूडान पर मिसाइल से हमला

उत्तर:

(द) सूडान पर मिसाइल से हमला

7. ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का सम्बन्ध है।

(अ) अमरीका के खिलाफ देशों का समूह

(ब) सोवियत संघ के खिलाफ देशों का समूह

(स) इराक पर हमले के इच्छुक देशों का गठबंधन

(द) भारत व पड़ौसी देशों के गठबंधन

उत्तर:

(स) इराक पर हमले के इच्छुक देशों का गठबंधन

8. अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के रूप में चलाई मुहिम का नाम दिया-

(अ) ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम

(स) ऑपरेशन इराकी फ्रीडम

(ब) ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म

(द) ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच

उत्तर:

(अ) ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

1. …………………………. के अगस्त में इराकने कुवैत पर हमला किया और उस पर कब्जा जमा लिया।

उत्तर:

1990,

2. अमरीका रक्षा विभाग का मुख्यालय …………………………….. में है।

उत्तर:

पेंटागन,

3. ……………………… में जापानियों ने …………………………… पर हमला किया था।

उत्तर:

1941, पर्ल हार्बर,

4. विश्व की अर्थव्यवस्था में अमरीका की ……………………………. प्रतिशत की हिस्सेदारी है। में की गई थी।

उत्तर:

21

5. विश्व के पहले ‘बिजनेस स्कूल’ की स्थापना सन् ………………………………. में की गई थी।

उत्तर:

1881

6. शीतयुद्ध के बाद अधिकतर मामलों में यू. ए. एन. द्वारा चुप्पी साध लेना एक नाटकीय फैसला था जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने ………………………….. की संज्ञा दी।

उत्तर:

नई विश्व व्यवस्था

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

न्यूयार्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ?

उत्तर:

11 सितम्बर, 2001 को।

प्रश्न 2.

ब्रेटनवुड प्रणाली के अन्तर्गत किस प्रकार के नियम तय किये गये?

उत्तर:

ब्रेटनवुड प्रणाली के अन्तर्गत वैश्विक व्यापार के नियम तय किये गये।

प्रश्न 3.

विश्व का पहला बिजनेस स्कूल कहाँ खोला गया?

उत्तर:

संयुक्त राज्य अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑव पेंसिलवेनिया में वाहर्टन स्कूल के नाम से सन् 1881 में विश्व का पहला स्कूल खोला गया।

![]()

प्रश्न 4.

नागरिक परमाणु समझौता किन देशों के मध्य हुआ?

उत्तर:

भारत और अमरीका के बीच हाल ही में नागरिक परमाणु समझौता हुआ।

प्रश्न 5.

फरवरी, 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान हटती इराकी सेना पर अमरीकी विमानों द्वारा जानबूझकर सड़क पर किये गये हमले को विद्वानों ने क्या कहकर आलोचना की है?

उत्तर:

अनेक विद्वानों और पर्यवेक्षकों ने इस हमले को ‘युद्ध अपराध’ की संज्ञा दी है।

प्रश्न 6.

20 मार्च, 2003 को अमरीका ने इराक पर किस कूट नाम से सैन्य हमला किया?

उत्तर:

‘ऑपरेशन इराकी फ्रीडम’ के कूट नाम से।

प्रश्न 7.

‘हाइवे ऑव डैथ’ (मृत्यु का राजपथ ) किस सड़क को कहा गया है?

उत्तर:

कुवैत और बसरा के बीच की सड़क को।

प्रश्न 8.

सन् 1990 में किस देश ने कुवैत पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिला लिया था?

उत्तर:

इराक ने।

प्रश्न 9.

तालिबान किस देश से संबंधित है?

उत्तर:

अफगानिस्तान से

प्रश्न 10.

आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने कौन सा अभियान चलाया?

अथवा

आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका ने कौन-सा अभियान चलाया?

उत्तर:

ऑपरेशन एण्डयूरिंग फ्रीडम।

प्रश्न 11.

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केन्द्र हो तो इसे किस शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना ज्यादा उचित होगा?

उत्तर:

वर्चस्व ( हेगेमनी) शब्द के इस्तेमाल से।

प्रश्न 12.

प्रथम खाड़ी युद्ध को किस ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है?

उत्तर:

प्रथम खाड़ी युद्ध को ‘ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म’ के नाम से जाना जाता है।

प्रश्न 13.

समकालीन विश्व राजनीति में ‘9/11’ का प्रयोग किस घटना के लिए किया जाता है?

उत्तर:

समकालीन विश्व राजनीति में ‘ 9/11’ का प्रयोग अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों के लिए किया जाता

प्रश्न 14.

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के आक्रमण में लगभग कितने लोग मारे गये थे।

उत्तर:

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 के आक्रमण में लगभग तीन हजार लोग मारे गये।

![]()

प्रश्न 15.

अमेरिकन वर्चस्व के तीन क्षेत्रों के नाम लिखें।

उत्तर:

सैन्य क्षेत्र , आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र।

प्रश्न 16.

विश्व व्यवस्था के एकध्रुवीय होने के कोई दो कारण लिखें।

उत्तर:

शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का विघटन।

प्रश्न 17.

आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका को किन देशों से चुनौती मिल रही है?

उत्तर:

आर्थिक क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका को जापान, चीन एवं भारत से कड़ी चुनौती मिल रही है।

प्रश्न 18.

वर्चस्व से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व का अर्थ शक्ति का केवल एक ही केन्द्र का होना है।

प्रश्न 19.

विश्व राजनीति में अमरीकी वर्चस्व से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

विश्व में राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक व सांस्कृतिक मामलों में अमरीकी दबदबा ही अमरीकी वर्चस्व है।

![]()

प्रश्न 20.

इराक पर अमेरिकी आक्रमण के कोई दो उद्देश्य लिखें।

उत्तर:

- इराक के तेल भण्डारों पर कब्ज़ा करना

- इराक में अपनी पसंद की सरकार का निर्माण करना।

प्रश्न 21.

विश्व में अमरीकी वर्चस्व की शुरुआत कब हुई?

उत्तर:

सोवियत संघ के 1991 में विघटन के बाद से विश्व में अमरीकी वर्चस्व की शुरुआत हुई।

प्रश्न 22.

भारत-अमेरिका के मध्य परस्पर सम्बन्धों को दर्शाने वाले दो तथ्यों को लिखें।

उत्तर:

- दोनों देश लोकतंत्र के समर्थक हैं।

- दोनों ही अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरोधी हैं।

प्रश्न 23.

कश्मीर तथा मानवाधिकार हनन के मुद्दों को लेकर अमरीका भारत पर दबाव क्यों डालता रहा है?

उत्तर:

इसके पीछे अमरीका का एकमात्र लक्ष्य परमाणु अप्रसार संधि तथा व्यापक परमाणु परीक्षण संधि पर भारत के हस्ताक्षर करवाना है।

प्रश्न 24.

सी. टी. बी. टी. का पूरा नाम क्या है?

उत्तर:

सी. टी. बी. टी. का पूरा नाम है। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (Comprehensive Test Ban Treaty)।

प्रश्न 25.

‘ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म’ क्या है?

उत्तर:

अमरीका के नेतृत्व में 1991 में कुवैत को मुक्त कराने हेतु इराक के विरुद्ध छेड़ा गया सैनिक अभियान ‘ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म’ कहलाता है।

प्रश्न 26.

‘ऑपरेशन इन्फाइनाइट रीच’ किस अमेरिकन राष्ट्रपति के आदेश से किया गया था?

उत्तर:

राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के आदेश से।

![]()

प्रश्न 27.

‘ऑपरेशन इराकी फ्रीडम’ क्या है?

उत्तर:

20 मार्च, 2003 को अमरीका के इराक के विरुद्ध युद्ध को ‘ऑपरेशन इराकी फ्रीडम’ कहा जाता है।

प्रश्न 28.

अफगानिस्तान किन देशों के मध्य बफर राज्य है?

उत्तर:

अफगानिस्तान रूस से पृथक् हुए मध्य एशियाई राष्ट्रों, ईरान तथा भारत-पाक के मध्य बफर राज्य है।

प्रश्न 29.

अफगानिस्तान में 1979 का रूसी हस्तक्षेप ‘प्रमुखता अधिकार’ पर आधारित था। यह प्रमुखता अधिकार क्या है?

उत्तर:

प्रमुखता अधिकार किसी महाशक्ति का किसी छोटे देश में अपने हितों की रक्षा हेतु हस्तक्षेप का अधिकार है।

प्रश्न 30.

अमरीका की ढांचागत ताकत का एक उदाहरण दीजिये।

उत्तर:

अमरीका की ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण एमबीए (मास्टर ऑव बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) की अकादमिक डिग्री है।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

एक- ध्रुवीयता किसे कहते हैं?

एक – ध्रुवीय विश्व- व्यवस्था से क्या आशय है?

अथवा

उत्तर:

विश्व की राजनीति में जब किसी एक ही महाशक्ति का वर्चस्व हो और अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय निर्णय उसकी इच्छानुसार ही लिये जाएं, तो उसे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहते हैं। वर्तमान में अमेरिका का विश्व – व्यवस्था में वर्चस्व स्थापित है।

प्रश्न 2.

एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका अपना प्रभाव किस प्रकार जमा रहा है?

उत्तर:

एक – ध्रुवीय विश्व में अमेरिका निम्न प्रकार अपना प्रभाव जमा रहा है-

- अमेरिका अधिकांश देशों में आर्थिक हस्तक्षेप कर रहा है।

- अमेरिका दूसरे देशों में सैनिक हस्तक्षेप भी कर रहा है।

- यह संयुक्त राष्ट्र संघ की भी अवहेलना कर रहा है।

प्रश्न 3.

सांस्कृतिक वर्चस्व से क्या आशय है?

उत्तर:

सांस्कृतिक वर्चस्व का आशय है। सामाजिक, राजनैतिक विशेषकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग का दबदबा स्थापित होना सांस्कृतिक वर्चस्व में रजामंदी से बात मनवाई जाती है, न कि दबाव से।

![]()

प्रश्न 4.

ऑपरेशन एन्ड्यूरिंग फ्रीडम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। ‘ऑपरेशन एन्ड्यूरिंग फ्रीडम’ क्या था?

अथवा

उत्तर:

9/11 की घटना के पश्चात् आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमरीका ने ‘ऑपरेशन एन्ड्यूरिंग फ्रीडम’ चलाया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया।

प्रश्न 5.

‘ऑपरेशन इराकी फ्रीडम’ के पीछे अमरीका का असली मकसद क्या था?

उत्तर:

19 मार्च, 2003 को ‘ऑपरेशन इराकी फ्रीडम’ के कूट नाम से इराक पर अमेरिकी नेतृत्व में किये गये सैनिक हमले के पीछे असली मकसद था। इराक के तेल- भंडार पर नियंत्रण करना तथा इराक में अमरीका की मनपसंद सरकार कायम करना।

प्रश्न 6.

अमरीका के मौजूदा वर्चस्व का प्रमुख आधार क्या है?

उत्तर:

अमरीका के मौजूदा वर्चस्व का प्रमुख आधार उसकी बढ़ी चढ़ी तथा बेजोड़ सैन्य शक्ति है। कोई भी देश अमरीकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके पासंग के बराबर भी नहीं है। इसके सैन्य प्रभुत्व का आधार सैन्य व्यय के साथ- साथ उसकी गुणात्मक बढ़त है।

प्रश्न 7.

अमरीका की आर्थिक प्रबलता किस बात से जुड़ी हुई है?

उत्तर:

अमरीका की आर्थिक प्रबलता उसकी ढांचागत ताकत अर्थात् वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने की ताकत से जुड़ी हुई है। अमरीका द्वारा कायम की गयी ब्रेटनवुड प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना का काम कर रही है।

प्रश्न 8.

‘ बैंडवैगन’ रणनीति से क्या आशय है?

उत्तर:

किसी देश को सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध रणनीति बनाने के स्थान पर उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाने की रणनीति को ही ‘बैंडवैगन’ अथवा ‘जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजै’ की रणनीति कहते हैं।

प्रश्न 9.

‘अपने को छुपा लें’ नीति से क्या आशय है?

उत्तर:

अपने को छुपा लें’ का अर्थ होता है। दबदबे वाले देश से यथासंभव दूर-दूर रहना चीन, रूस और यूरोपीय संघ सभी एक न एक तरीके से अपने को अमरीकी निगाह में चढ़ने से बचा रहे हैं। इस तरह अमरीका के बेवजह या बेपनाह क्रोध की चपेट में आने से ये देश अपने को बचाते हैं।

![]()

प्रश्न 10.

अमरीकी वर्चस्व के सामने आई किन्हीं दो चुनौतियों को संक्षेप में लिखिये।

उत्तर:

अमरीकी वर्चस्व के समक्ष आतंकवादियों ने निम्न दो चुनौतियाँ प्रस्तुत कीं-

- अलकायदा द्वारा नैरोबी, केन्या तथा दारेसलाम (तंजानिया) स्थित अमरीकी दूतावास पर वर्ष 1998 में बम वर्षा की गई।

- तालिबानी आतंकवादियों ने अमेरिकी विमानों का अपहरण कर न्यूयार्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर के साथ उन्हें टकराकर भारी नुकसान पहुँचाया।

प्रश्न 11.

संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में 9/11 का क्या महत्त्व है?

उत्तर:

11 सितम्बर, 2011 को आतंकवादियों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पर हमला किया गया। इस घटना के बाद अमरीका एवं पश्चिमी देश आतंकवाद पर अधिक ध्यान देने लगे तथा अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी अभियान छेड़ दिया ।

प्रश्न 12.

नई विश्व व्यवस्था से क्या आशय है?

उत्तर:

समकालीन विश्व में नई विश्व व्यवस्था से यह आशय है कि वर्तमान में सोवियत संघ के विखण्डन के बाद विश्व में द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था समाप्त हो गई है और उसके स्थान पर विश्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कायम हुई है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एक सबसे शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा है।

प्रश्न 13.

समकालीन नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कब से और क्यों मानी जाती है?

उत्तर:

समकालीन नई विश्व व्यवस्था में अमरीका के वर्चस्व की शुरुआत उस समय हुई, जब सन् 1991 से एक महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य से ओझल हो गया । सोवियत संघ के पतन के बाद आज विश्व में केवल अमरीका ही महाशक्ति है।

![]()

प्रश्न 14.

खाड़ी युद्ध को अमेरिकी सैन्य अभियान ही क्यों कहा जाता है?

उत्तर:

यद्यपि खाड़ी युद्ध में इराक के विरुद्ध बहुराष्ट्रीय सेना ने मिलकर आक्रमण किया, तथापि इस युद्ध को काफी हद तक अमरीकी सैन्य अभियान ही कहा जाता है क्योंकि इसके प्रमुख एक अमरीकी जनरल नार्मन स्वार्जकाव थे और मिली-जुली सेना में 75 प्रतिशत सैनिक अमरीका के ही थे।

प्रश्न 15.

‘ऑपरेशन इराकी फ्रीडम’ पर टिप्पणी लिखिये|

अथवा

अमेरिका द्वारा 2003 में इराक पर किये गये आक्रमण का संक्षिप्त विवरण दीजिये।

उत्तर:

ऑपरेशन इराकी फ्रीडम: 19 मार्च, 2003 को अमेरिका ने ‘ऑपरेशन इराकी फ्रीडम’ के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। अमेरिकी अगुवाई वाले आकांक्षियों के गठबंधन में 40 से अधिक देश शामिल हुए। कुछ ही दिनों में सद्दाम हुसैन की सरकार का पतन हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस हमले की अनुमति नहीं दी थी।

प्रश्न 16.

‘बैंड- वेगन’ रणनीति क्या है? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

‘ बैंड वेगन’ की रणनीति:

सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व – तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाने की रणनीति को ही ‘ बैंड वेगन’ की रणनीति कहा जाता है। इसका आशय यह है कि ” जैसी बहे बयार, पीठ तैसी कीजे।” उदाहरण के लिए – आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा करने के लिए व्यापार को बढ़ाना, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और निवेश जरूरी है और अमरीका के साथ मिलकर काम करने से इसमें आसानी होगी, न कि उसका विरोध करने से। अतः वर्चस्वजनित अवसरों से लाभ उठाने की रणनीति ही बैंड वेगन की रणनीति है।

प्रश्न 17.

इराक द्वारा कुवैत पर अधिकार जमा लेने के बाद अमेरिका के इराक के विरुद्ध कार्यवाही करने के पीछे क्या उद्देश्य थे?

उत्तर:

सद्दाम हुसैन के विरुद्ध कार्यवाही करने के पीछे अमरीका के सामने निम्नलिखित लक्ष्य थे-

- पश्चिमी एशिया के देशों से तेल की आपूर्ति को होने वाले खतरे का निवारण करना।

- इजरायल की सुरक्षा को आंच न आने देना।

- सद्दाम हुसैन के परमाणु अस्त्रों व कारखानों को नष्ट करना।

- समूचे खाड़ी क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखना।

- इराक की विस्तारवादी सोच पर प्रतिबंध लगाना।

- इराक को पश्चिम एशिया के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन के अवसर न देना।

- विश्व की एकमात्र सर्वोच्च शक्ति के रूप में अमरीका की छवि तथा अमरीकी नेतृत्व की विश्वसनीयता को बनाए रखना।

प्रश्न 18.

खाड़ी युद्ध ( प्रथम ) से अमेरिका को क्या लाभ हुए?

उत्तर:

खाड़ी युद्ध (प्रथम) से अमेरिका को निम्न लाभ हुए-

- इस युद्ध के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में वर्चस्व व दबदबा कायम हुआ। अब उसे ही विश्व की एकमात्र महाशक्ति माना जाने लगा क्योंकि इस युद्ध में साम्यवादी चीन, रूस, गुट निरपेक्ष आंदोलन कुछ भी नहीं कर पाया।

- खाड़ी के इस तेल उत्पादक क्षेत्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। उसने उसके अर्थिक आधार को मजबूती प्रदान की।

- इस युद्ध के बाद अमेरिका ने इराक के तेल निर्यात की बहुत बड़ी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल कर ली।

- इस युद्ध में अमरीका ने जितना खर्च किया उससे ज्यादा रकम उसे जर्मनी, जापान व सऊदी अरब जैसे देशों से मिली थी।

![]()

प्रश्न 19.

‘ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच’ पर एक टिप्पणी लिखिये।

उत्तर:

ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच – 1998 में केन्या और तंजानिया के अमरीकी दूतावासों पर आतंकवादी . आक्रमण हुए। एक अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन अलकायदा को इन दूतावासों पर आक्रमण के लिए जिम्मेवार माना गया। परिणामतः इस बमबारी के कुछ दिनों बाद क्लिंटन प्रशासन ने आतंकवाद की समाप्ति के नाम पर एक नया अभियान शुरू किया जिसे ‘ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच’ का नाम दिया। इस अभियान के अन्तर्गत अमेरिका ने किसी की परवाह किये बिना सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमले किये। इस अभियान की संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अनुमति नहीं ली गई। विश्व में अमरीकी वर्चस्व का यह एक उदाहरण है कि वह जब चाहे जिस देश में चाहे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की परवाह किए बिना क्रूज मिसाइलों से हमला किया जा सकता है।

प्रश्न 20.

अलकायदा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

उत्तर:

अलकायदा- अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है जो धार्मिक और राजनीतिक आतंक के माध्यम से धार्मिक वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। यह इस्लामी राज का समर्थक तथा पोषक है। इसकी जड़ें अफगानिस्तान में हैं। आधुनिक हथियारों से सुसज्जित इसके कार्यकर्ता किसी की जान लेना या अपनी जान देना एक खेल समझते हैं। इस प्रकार अलकायदा अतिवादी इस्लामी विचारधारा से प्रभावित एक आतंकवादी संगठन है। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के रूप में अमेरिका ने ‘ऑपरेशन एन्ड्यूरिंग फ्रीडम’ नामक सैन्य अभियान चलाया, उसका मुख्य लक्ष्य अलकायदा को बनाया गया क्योंकि 9/11 के अमेरिका के आतंकवादी हमले का सन्देह अमेरिका को अलकायदा पर ही था।

प्रश्न 21.

एक ध्रुवीय व्यवस्था के कोई तीन लाभ लिखिये।

उत्तर:

एकध्रुवीय व्यवस्था के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं-

- शांतिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना: वर्तमान विश्व में एकध्रुवीय व्यवस्था का प्रमुख लाभ यह है कि इससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना होती है।

- तकनीकी और वैज्ञानिक विकास: एकध्रुवीय विश्व में शीत युद्ध की संभावना कम होने के कारण तकनीकी तथा वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा मिला है।

- जनता के जीवन स्तर में सुधार: इससे विश्वस्तर पर जनता के जीवन स्तर में बहुत सुधार आया है। एक ध्रुवीय विश्व में उदारवाद, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है।

प्रश्न 22.

इतिहास हमें वर्चस्व के विषय में क्या सिखाता है? संक्षेप में लिखिये।

उत्तर:

वर्चस्व का इतिहास – इतिहास हमें वर्चस्व के विषय में निम्न बातें सिखाता है।

- वर्चस्व बदलता रहता है-शक्ति संतुलन की दृष्टि से देखें तो वर्चस्व की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक असामान्य घटना है। हर देश को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती हैं। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में वे किसी एक देश को इतना ताकतवर नहीं बनने देते कि वह शेष देशों के लिए भयंकर खतरा बन जाए। वर्तमान में अमरीकी वर्चस्व के स्थापित होने के बाद उसके संतुलनकारी शक्तियों पर विचार-मंथन चल रहा है। शक्ति सन्तुलन की राजनीति वर्चस्वशील देश की ताकत को आने वाले समय में कम कर देती है।

- फ्रांस और ब्रिटेन का वर्चस्व – इतिहास में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वर्चस्व की स्थिति दो बार आयी है।

- यूरोप की राजनीति के संदर्भ में सन् 1660 से 1713 तक फ्रांस का वर्चस्व था।

- सन् 1860 से 1910 तक ब्रिटेन का वर्चस्व समुद्री व्यापार के बल पर कायम रहा।

![]()

प्रश्न 23.

अमरीकी वर्चस्व को दर्शाने वाली शक्ति के चार रूपों का संक्षेप में उल्लेख कीजिये।

उत्तर:

अमरीकी वर्चस्व को दर्शाने वाले चार रूप निम्नलिखित हैं-

- सैन्य शक्ति के रूप में: अमरीकी वर्चस्व का मुख्य आधार उसकी बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। वर्तमान में यह सैन्य शक्ति अपने आप में सम्पूर्ण तथा बेजोड़ है।

- ढांचागत शक्ति के रूप में: आज अमरीका के आर्थिक कार्य व नीतियाँ पूरे विश्व में अपनी धाक जमाए हुए हैं। अभी महासागरों पर उसकी उपस्थिति देखी जा सकती है। हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुएँ मुहैया कराने में अमरीकी वर्चस्व की झलक दिखाई देती है। अमरीकी वर्चस्व को बढ़ाने में व्यावसायिक शिक्षा ने भी अहम भूमिका अदा की है।

- सांस्कृतिक शक्ति के रूप में अमरीका अपनी भाषा, साहित्य, फिल्मों, जीवन प्रणाली व शैली को किसी न किसी तरह से बढ़ावा देता रहता है। वह अन्य देशों को इसे अपनाने को प्रेरित करता रहता है।

- आर्थिक वर्चस्व: अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के बाजार में अमेरिका का वर्चस्व बना हुआ है।

प्रश्न 24.

आपके मतानुसार एक स्वतन्त्र देश स्वयं को ‘वर्चस्व’ के प्रभाव से कैसे बचा सकता है? कोई चार सुझाव दीजिए। वर्चस्व पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है?

अथवा

उत्तर:

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक स्वतन्त्र देश वर्चस्व के प्रभाव से निम्नलिखित तरीकों से बच सकता है।

- सामाजिक आंदोलनों एवं जनमत निर्माण के द्वारा वर्चस्व पर नियंत्रण पाया जा सकता है

- गैर-सरकारी संस्थाओं के संयुक्त प्रयास द्वारा भी वर्चस्व पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

- वर्चस्व के प्रति विरोध द्वारा भी वर्चस्व को नियंत्रित किया जा सकता है।

- वर्चस्व द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों का विरोध न करके भी वर्चस्व पर नियंत्रण पाया जा सकता।

प्रश्न 25.

अमरीकी आर्थिक वर्चस्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। है।

उत्तर:

अमरीकी आर्थिक वर्चस्व: अमरीकी आर्थिक वर्चस्व से अभिप्राय यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में वह सर्वाधिक शक्ति – सम्पन्न है। यथा।

- वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमरीका के नियम-कानून लागू किये जाते हैं

- विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन तथा इण्टरनेट इत्यादि पर अमेरिका का वर्चस्व बना हुआ है।

- खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार का आधार समुद्री व्यापार है और अमेरिका का समुद्र पर वर्चस्व स्थापित है। अमरीका अपनी नौसेना के बल पर समुद्री व्यापार के मार्गों पर आने-जाने के नियम निर्धारित करता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को अबाधित करता है। अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति विश्व के समस्त महासागरों में है।

प्रश्न 26.

सैन्य शक्ति के रूप में अमरीकी वर्चस्व के कारणों को स्पष्ट कीजिए।

अथवा

सैन्य शक्ति के रूप में अमरीका के वर्चस्व की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

अथवा

अमेरिकी वर्चस्व की सैन्य शक्ति के रूप में व्याख्या कीजिए।

अथवा

सैन्य शक्ति में अमरीकी वर्चस्व पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

सैन्य शक्ति में अमरीकी वर्चस्व: समकालीन विश्व राजनीति में अमरीका सम्पूर्ण भू-मंडल में एक प्रमुख सैन्य शक्ति है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं।

- आज अमरीका की सैन्य क्षमता विश्व के अन्य देशों की तुलना में बेजोड़ है । सैन्य मामलों में क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसकी प्रमुखता है।

- अमरीकी सैन्य क्षमता आज इसलिए भी सर्वोच्च है क्योंकि आज वह विश्व जनमत की परवाह किये बिना विश्व के किसी कोने पर निशाना साध सकता है। आज वह अपनी सेना को अपने घर में रखकर भी अपने दुश्मन को उसके घर में ही बरबाद कर सकता है।

- अमरीका का रक्षा बजट विश्व के 12 अन्य शक्तिशाली देशों के कुल सैन्य व्यय से अधिक है।

- अमरीका की सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति में गुणात्मक बढ़त भी लिए हुए है।

![]()

प्रश्न 27.

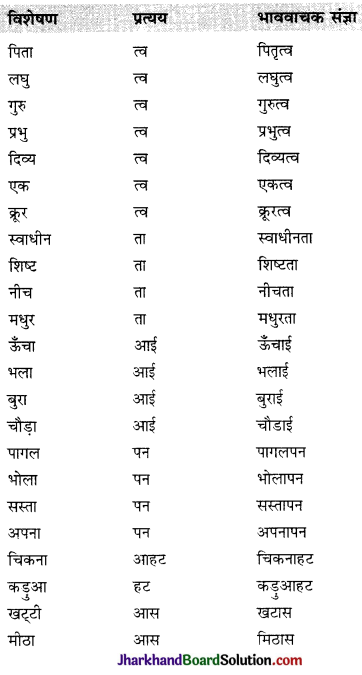

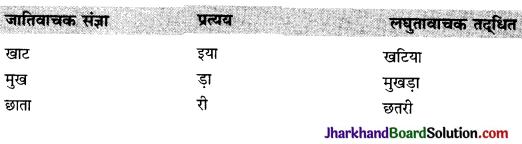

अमरीका तथा विश्व के प्रमुख देशों के रक्षा बजट को दर्शाइये।

उत्तर:

अमरीका तथा विश्व के

| देश | रक्षा व्यय (अरब डालर में) |

| सं. रा. अमेरिका | 602.8 |

| रूस | 76.7 |

| चीन | 150.5 |

| इटली | 22.9 |

| सऊदी अरब | 61.2 |

| भारत | 46.0 |

| फ्रांस | |

| ब्रिटेन | 52.5 |

| जापान | 48.6 |

| जर्मनी | 41.7 |

| दक्षिण कोरिया | 35.7 |

| आस्ट्रेलिया | 29.4 |

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अमेरिका रक्षा बजट की दृष्टि से अपने अधिकांश प्रतिद्वन्द्वियों की तुलना में अधिक सृदृढ़ स्थिति में है

प्रश्न 28.

ढाँचागत शक्ति के अर्थ में अमरीकी वर्चस्व को समझाइये

उत्तर:

ढाँचागत शक्ति के अर्थ में अमरीकी वर्चस्व – ढाँचागत शक्ति के अर्थ में अमरीकी वर्चस्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है-

- वैश्विक अर्थव्यवस्था: वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी इच्छा व नीतियाँ थोपने की स्थिति को वर्चस्व की स्थिति कह सकते हैं। आज अमरीका के आर्थिक कार्य व नीतियाँ पूरे विश्व में अपनी धाक जमाए हुए हैं। सभी महासागरों पर आज अमरीकी उपस्थिति अनुभव की जा सकती है। इंटरनेट अमरीकी सैन्य योजना शोध का ही परिणाम है।

- सार्वजनिक वस्तुएँ: हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने में अमरीकी वर्चस्व की झलक दिखती है।

- शैक्षणिक प्रभाव: अमरीकी वर्चस्व को बढ़ाने में व्यावसायिक शिक्षा ने भी अहम भूमिका अदा की है। एम. बी. ए. जैसे शैक्षणिक पाठ्यक्रमों ने अमरीकी प्रभाव को बढ़ाया है।

प्रश्न 29.

स्पष्ट कीजिये कि अमरीकी आर्थिक प्रबलता उसकी ढाँचागत शक्ति से अलग नहीं है।

उत्तर:

अमरीका की आर्थिक प्रबलता उसकी ढाँचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने की ताकत से जुड़ी हुई है। यथा

- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ब्रेटनवुड प्रणाली कायम हुई थी। अमरीका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है।

- विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन अमरीकी वर्चस्व का ही परिणाम है।

- अमरीका की ढाँचागत ताकत का एक मानक उदाहरण एमबीए की अकादमिक डिग्री है। एमबीए के शुरुआती पाठ्यक्रम 1900 में आरंभ हुए जबकि अमरीका के बाहर इसकी शुरुआत सन् 1950 में ही जाकर हो सकी। आज दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें एमबीए को प्रतिष्ठित अकादमिक दर्जा हासिल न हो।

![]()

प्रश्न 30.

अमेरिकी वर्चस्व की दो प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

उत्तर:

अमेरिकी वर्चस्व की दो प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं।

- अमरीका की संस्थागत बुनावट:

यहाँ शासन के तीनों अंगों के बीच शक्ति का बँटवारा है और यही संस्थागत ‘बुनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। - अन्दरूनी चुनौती:

अमरीकी वर्चस्व की अन्दरूनी चुनौती के मूल में अमरीकी समाज है जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है। अमरीकी राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीके को लेकर गहरे संदेह का भाव भरा है। अमरीका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में यह बात बड़ी कारगर भूमिका निभाती है।

प्रश्न 31.

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत-अमरीकी सम्बन्धों में परिवर्तन लाने वाली स्थितियों को संक्षेप में बताइये।

उत्तर:

सोवियत संघ की समाप्ति के बाद अमरीकी नीति-निर्धारकों ने भारत-अमरीकी संबंधों की सुधार की तरफ ध्यान दिया निम्न दो घटनाओं ने अमरीकी विदेश नीति को इस दिशा में प्रेरित किया

1. सोवियत संघ के बिखराव से कुछ ही महीने पहले भारत ने आर्थिक उदारीकरण का सूत्रपात किया आर्थिक खुलेपन के कारण विदेशी व्यापारी समुदाय के लिए विशाल मध्यम वर्ग वाले भारतीय बाजार का आकर्षण काफी बढ़ गया।

2. शीत युद्ध के बाद अमरीकी विदेश नीति में आर्थिक मुद्दों पर अधिक बल दिया तथा ऐसे भारत के साथ गहरे व्यापारिक सम्बन्ध बनाने के प्रयास किये गये तथा 1995 में दोनों देशों के बीच 11 व्यापारिक समझौते किए गए। उसके बाद भारत व अमरीका के आर्थिक सम्बन्धों में और अधिक निकटता आने लगी।

प्रश्न 32.

अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ‘नई विश्व व्यवस्था’ की संज्ञा किसे कहते हैं?

उत्तर:

1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। इराक को समझाने-बुझाने की तमाम राजनायिक कोशिशें जब नाकाम रहीं तो संयुक्त राष्ट्रसंघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए ल-प्रयोग की अनुमति दे दी। शीतयुद्ध के दौरान ज्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्रसंघ के लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला था। अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे ‘नई विश्व व्यवस्था’ की संज्ञा दी।

प्रश्न 33.

‘नाइन इलेवन’ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर:

11 सितम्बर, 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अरहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद चार अमरीकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमरीका की महत्त्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। दो विमान न्यूयार्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान वर्जिनिया के अर्लिंगटन स्थित ‘पेंटागन’ से टकराया। ‘पेंटागन’ में अमरीकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। चौथे विमान को अमरीकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था लेकिन वह पेन्सिलवेनिया के एक खेत में गिर गया। इस हमले को ‘नाइन इलेवन’ कहा जाता है।

प्रश्न 34.

‘इराक पर अमरीकी हमले से अमरीका की कुछ कमजोरियाँ उजागर हुई हैं।’ इस कथन को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

इराक पर अमरीकी हमले से अमरीका की कुछ कमजोरियाँ उजागर हुई हैं। अमरीका इराक की जनता को अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के आगे झुका पाने में सफल नहीं हुआ है। अमरीका की इस कमजोरी को हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से समझ सकते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग महज चार लक्ष्यों जीतने, अपरोध करने, दंड देने ओर कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए किया है। इराक के उदाहरण से प्रकट है कि अमरीका की विजय क्षमता विकट है। इसी तरह अपरूद्ध करने और दंड देने की भी उसकी क्षमता स्वतः सिद्ध है। अमरीकी सैन्य क्षमता की कमजोरी सिर्फ एक बात में जाहिर हुई है। वह अपने अधिकृत भू-भाग में कानून व्यवस्था नहीं बहाल कर पाया है

![]()

प्रश्न 35.

हाल के सालों में भारत-अमरीकी संबंधों के बीच दो नई बातें उभरी हैं। तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

हाल के सालों में भारत-अमरीकी संबंधों के बीच दो नई बातें उभरी हैं। इन बातों का संबंध प्रौद्योगिकी और अमरीका में बसे अनिवासी भारतीयों से है। ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। इस बात को निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से समझ सकते हैं।

- सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65 प्रतिशत अमरीका को जाता है।

- बोईंग के 35 प्रतिशत तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं।

- 3 लाख भारतीय ‘सिलिकन वैली’ में काम करते हैं।

- उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की 15 प्रतिशत कंपनियों की शुरुआत अमरीका में बसे भारतीयों ने की है।

प्रश्न 36.

वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण समुद्री व्यापार मार्ग है। स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण समुद्री व्यापार मार्ग है। जिनका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं । दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है और अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र में अबाध आवाजाही को सुनिश्चित करता है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना का जोर घट गया। अब यह भूमिका अमरीकी नौसेना निभाती है जिसकी उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में है।

निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

अफगानिस्तान युद्ध एवं खाड़ी युद्धों के संदर्भ में एक ध्रुवीय विश्व (अमेरिका) के विकास की व्याख्या करें।

एक – ध्रुवीय विश्व (अमेरिका) का विकास

सोवियत संघ के पतन के बाद हुई निम्नलिखित घटनाओं से एक ध्रुवीय विश्व में अमरीका के विकास की व्याख्या की जा सकती है;

1. प्रथम खाड़ी युद्ध: अमेरिका ने कुवैत को स्वतंत्र कराने के सैनिक अभियान में लगभग 75 प्रतिशत सैनिक अमेरिका के थे और अमेरिका ही इस युद्ध को निर्देशित एवं नियंत्रित कर रहा था। विश्व इतिहास में यह दूसरी बार हुआ कि जब सुरक्षा परिषद् ने किसी देश के खिलाफ सैनिक कार्यवाही की अनुमति दी हो।

2. सूडान एवं अफगानिस्तान पर अमेरिकन प्रक्षेपास्त्र हमला: अमेरिका ने सूडान एवं अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना तथा विश्व जनमत की परवाह किये बिना अल-कायदा के ठिकानों पर क्रूज प्रक्षेपास्त्रों से हमला किया।

3. 9/11 की घटना और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध: 11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका में आतंकवादी हमले के विरोध में अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध चलाए ‘ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम’ नामक विश्वव्यापी युद्ध अभियान में शक के आधार पर किसी के खिलाफ भी कार्यवाही की गयी। इस अभियान के तहत अमरीकी सरकार ने अनेक स्वतंत्र राष्ट्रों में गिरफ्तारियाँ कीं और जिन देशों में गिरफ्तारियाँ की गई थीं, उन देशों की सरकारों से पूछना अमरीका ने जरूरी नहीं समझा।

4. द्वितीय खाड़ी युद्ध: खाड़ी युद्ध द्वितीय में अमेरिका ने विश्व जनमत, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व के अन्य देशों की परवाह किये बिना इराक पर मार्च, 2003 को उसके तेल भण्डारों पर कब्जा करने तथा इराक में अपने समर्थन वाली सरकार के गठन के उद्देश्य से आक्रमण कर दिया।

![]()

प्रश्न 2.

अमेरिका के अधिक से अधिक शक्तिशाली होने एवं विश्व के एक ध्रुवीय होने के प्रमुख कारणों का विवेचन कीजिये।

उत्तर:

अमेरिका के शक्तिशाली होने

एवं

विश्व के एक ध्रुवीय होने के कारण

अमेरिका के अधिक से अधिक शक्तिशाली होने एवं विश्व के एक ध्रुवीय होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

- शीत युद्ध की समाप्ति: सोवियत संघ के विघटन तथा शीत युद्ध की समाप्ति ने विश्व को एक ध्रुवीय बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी।

- रूस की कमजोर स्थिति: सोवियत संघ के पतन के बाद रूस अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण सोवियत संघ जैसी प्रभावशाली स्थिति प्राप्त नहीं कर सका है

- संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का बढ़ता प्रभाव: सोवियत संघ के पतन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके अमेरिका अब विश्व राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने लगा है।

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता में कमी आना:शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका पर अंकुश लगाने वाला गुटनिरपेक्ष आंदोलन कमजोर पड़ गया है, जिससे अमेरिका उत्तरोत्तर शक्तिशाली होता चला गया।

- उदारवादी विचारधारा का विस्तार: शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ से विघटित हुए सभी समाजवादी देशों ने लोकतांत्रिक उदारवादी चोगा धारण कर लिया है। इस प्रकार अब समूचे विश्व में उस उदारवादी राजनीतिक विचारधारा का बोलबाला हो गया। इससे विश्व राजनीति में अमेरिका का प्रभाव और बढ़ता गया तथा विश्व एक ध्रुवीय बन गया।

- शीत युद्ध के बाद अमेरिका के वर्चस्ववादी प्रयास – शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने भी अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए ऐसे अनेक वर्चस्ववादी प्रयास किये जिसके चलते एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का स्वरूप एकदम स्पष्ट हो गया और विश्व – राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया।

प्रश्न 3.

विश्व राजनीति में अमेरिकी सैन्य शक्ति वर्चस्व की विवेचना कीजिए।

अथवा

सैनिक शक्ति के रूप में अमरीकी वर्चस्व को समझाइये।

उत्तर:

सैनिक शक्ति के अर्थ में अमरीकी वर्चस्व सैनिक शक्ति के अर्थ में अमरीकी वर्चस्व को अग्रलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है।

- बेजोड़ तथा अनूठी सैन्य शक्ति: अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़ है क्योंकि आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बल पर पूरे विश्व में कहीं भी निशाना साध सकता है।

- सैन्य व्यय: आज कोई भी देश अमरीकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके पासंग के बराबर भी नहीं है। अमरीका के नीचे के कुल 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना व्यय करते हैं, उससे कहीं ज्यादा अपनी सैन्य क्षमता के लिए अकेले अमरीका करता है।

- सैनिक दृष्टि से गुणात्मक बढ़त: अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना संभव नहीं है।

- जन-मनोबल को झुकाने में पूर्ण समर्थ नहीं: इराक के उदाहरण से प्रकट हुआ है कि अमेरिका की विजय- क्षमता विकट है। उसकी अपराध करने और दंड देने की क्षमता भी स्वतः सिद्ध है, लेकिन जन – मनोबल को झुकाकर कानून व्यवस्था बहाल कर पाने की उसकी क्षमता पर सवालिया निशान उभरे हैं।

प्रश्न 4.

ढाँचागत शक्ति के अर्थ में अमेरिकन वर्चस्व पर एक लेख लिखिये।

उत्तर:

ढाँचागत शक्ति के अर्थ में अमेरिकी वर्चस्व: ढाँचागत शक्ति के अर्थ में अमेरिकन वर्चस्व को हम निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट कर सकते हैं।

- वैश्विक अर्थव्यवस्था की अच्छी समझ: ढांचागत शक्ति के अर्थ में अमरीकी वर्चस्व का सम्बन्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास समझ से है। अमेरिका के पास अपने मतलब की चीजों के बनाए रखने हेतु व्यवस्था कायम करने के लिए नियमों व तरीकों को लागू करने की क्षमता व इच्छा दोनों हैं।

- विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया करने में प्रभावी भूमिका: विश्वव्यापी ढाँचागत शक्ति के वर्चस्व की झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं, जैसे स्वच्छ वायु, सड़क, समुद्री व्यापार मार्ग आदि को उपलब्ध कराने की अमेरिकी भूमिका में दिखाई देती है।

- समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करना: आज अमेरिका अपनी नौ सेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है और अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र में अबाध आवाजाही को सुनिश्चित करता है।

- इंटरनेट पर अमरीकी वर्चस्व: इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इनमें से अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं।

- वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण अमरीकी हिस्सेदारी: अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर भाग, हर क्षेत्र तथा प्रौद्योगिकी के हर क्षेत्र में विद्यमान है।

- वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने की ताकत: दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटनवुड प्रणाली कायम हुई थी। अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है।

![]()

प्रश्न 5.

अमेरिकी सांस्कृतिक वर्चस्व की विवेचना कीजिए।

अथवा

सांस्कृतिक अर्थ में अमेरिकन वर्चस्व की विवेचना कीजिये।

उत्तर:

सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व से आशय सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व का सम्बन्ध ‘सहमति गढ़ने’ की ताकत से है। कोई प्रभुत्वशाली वर्ग या देश अपने असर में रहने वालों को इस तरह सहमत कर सकता है कि वे भी दुनिया को उसी नजरिये से देखने लगें जिसमें प्रभुत्वशाली वर्ग या देश देखता है। इससे प्रभुत्वशाली देश की बढ़त और उसका वर्चस्व कायम होता है।

सांस्कृतिक अर्थ में अमरीकी वर्चस्व:

आज विश्व में अमेरिका की सांस्कृतिक मौजूदगी भी इसका एक कारण है। आज अच्छे जीवन और व्यक्तिगत सफलता के बारे में जो धारणाएँ पूरे विश्व में प्रचलित हैं; दुनिया के अधिकांश लोगों और समाजों के जो सपने हैं। – वे सब 20वीं सदी के अमरीका में प्रचलित व्यवहार के ही प्रतिबिंब हैं। अमरीकी संस्कृति बड़ी लुभावनी है और इसी कारण सबसे ताकतवर है।

वर्चस्व का यह सांस्कृतिक पहलू है जहाँ जोर-जबर्दस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से बात मनवायी जाती है। समय गुजरने के साथ हम इसके अत्यधिक अभ्यस्त हो गये हैं। उदाहरण के लिए सोवियत संघ की एक पूरी पीढ़ी के लिए नीली जीन्स ‘अच्छे जीवन’ की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गयी थी – एक ऐसा ‘अच्छा जीवन’ जो सोवियत संघ में उपलब्ध नहीं था।

प्रश्न 6.

वर्तमान में ‘अमेरिका और भारत के सम्बन्ध’ विषय पर एक लेख लिखिये।

उत्तर:

अमेरिका के भारत से सम्बन्ध वर्तमान में अमेरिका और भारत के सम्बन्धों का विवेचन निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है।

- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर समान दृष्टिकोण: वर्तमान में भारत और अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरोध में समान दृष्टिकोण के कारण दोनों देशों में नजदीकी आई है।

- लोकतांत्रिक: उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था: दोनों देशों में विद्यमान उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के कारण भी सम्बन्धों में निकटता आई है।

- व्यापारिक सहयोग: वर्तमान में अमरीका को भारत एक बड़े बाजार के रूप में दिखाई देता है और भारत को विदेशी पूँजी के निवेश की आवश्यकता है। अमरीकी कम्पनियाँ अपने उत्पादों को भारत के बाजार में बेचने को उत्सुक हैं। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच विभिन्न व्यापारिक समझौते इस काल में हुए हैं।

- असैन्य नाभिकीय सहयोग: अमरीका ने भारत के साथ 2 मार्च, 2006 को ‘असैन्य नाभिकीय समझौता या परमाणु ऊर्जा समझौता’ किया है।

यह समझौता अमेरिका की विदेश नीति को भारतोन्मुखी बनाता है। एक शक्तिशाली भारत के माध्यम से वह दक्षिण एशिया क्षेत्र में अपने हितों को सुरक्षित करना चाहता है। भारत का बड़ा बाजार, भारत की बौद्धिक सम्पदा, विज्ञान तथा तकनीकी श्रेष्ठता तथा उसकी आकर्षक भू-राजनैतिक स्थिति के कारण अमरीका भारत से मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को 21वीं सदी के लिए आवश्यक मान रहा है।

प्रश्न 7.

अमरीका से निर्वाह करने हेतु भारत को विदेश नीति की कई रणनीतियों का समुचित मेल तैयार करना होगा। किन्हीं तीन संभावित रणनीतियों की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

भारत को अमरीका के साथ किस तरह का संबंध रखना चाहिए यह तय कर पाना कोई आसान काम नहीं है। अत: भारत में तीन संभावित रणनीतियों पर बहस चल रही है। यथा

1. भारत के जो विद्वान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते: समझते हैं, वे भारत और अमरीका की बढ़ती हुई नजदीकी से भयभीत हैं। इन विद्वानों के अनुसार भारत को वाशिंगटन से अपना अलगाव बनाए रखना चाहिए तथा अपना ध्यान अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने पर लगाना चाहिए।

2. कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत और अमरीका के हितों में बढ़ता हुआ हेलमेल, भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है। ये विद्वान ऐसी रणनीति अपनाने की तरफदारी करते हैं जिससे भारत अमरीकी वर्चस्व का फायदा उठाए वे चाहते हैं कि दोनों के आपसी हितों का मेल हो तथा भारत अपने लिए सबसे बढ़िया विकल्प ढूँढ़ सके इन विद्वानों के अनुसार अमरीका के विरोध की रणनीति व्यर्थ साबित होगी और आगे चलकर इससे भारत को नुकसान होगा।

3. कुछ विद्वानों के मतानुसार भारत को अपनी अगुआई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाना चाहिए। समय के साथ यह गठबंधन ताकतवर होगा जिससे अमरीकी वर्चस्व के प्रतिकार में सहायक होगा। अतः अमरीका से निर्वाह करने के लिए भारत को विदेश नीति की कई रणनीतियों का समुचित मेल तैयार करना होगा।

![]()

प्रश्न 8.

भारत-अमरीकी परमाणु समझौते का भारत के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिये।

उत्तर:

2 मार्च 2006 को नई दिल्ली में भारत और अमरीका के बीच ‘भारत-अमरीका असैन्य नाभिकीय सहयोग’ समझौता हुआ। भारत के संदर्भ में इस परमाणु समझौते का मूल्यांकन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया गया है। (अ) भारत के लिए परमाणु समझौते की उपयोगिता भारत के संदर्भ में परमाणु समझौते के पक्ष में निम्न प्रमुख तर्क दिये गये हैं।

- भारत के आर्थिक विकास के लिए यह समझौता उपयोगी है क्योंकि भारत इस समझौते के तहत परमाणु ऊर्जा प्राप्त कर सकेगा।

- इस समझौते से भारत को परमाणु सम्पन्न राष्ट्र का दर्जा भी प्राप्त हुआ है।

- यह समझौता इस बात का परिचायक है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्ति के रूप में उभर रहा है।

- इस समझौते से भारत के परमाणु संयंत्रों को संवर्द्धित यूरेनियम की प्राप्ति हो जायेगी।

(ब) परमाणु समझौते के विपक्ष (विरोध) में तर्क: भारत के संदर्भ में भारत:अमरीका परमाणु समझौते की निम्न प्रमुख आलोचनाएँ की गई हैं:

- यह समझौता भारत को परमाणु सम्पन्न राष्ट्र का दर्जा प्रदान नहीं करता है।

- भारत के परमाणु कार्यक्रम व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह समझौता खतरा साबित हो सकता है।

- परमाणु ऊर्जा न तो सस्ती है, न स्वच्छ है और न सुरक्षित है।

प्रश्न 9.

अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जा सकता है?

उत्तर:

वर्तमान में बढ़ते अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए विद्वानों ने निम्नलिखित रास्ते प्रस्तुत किये हैं।

1. वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का लाभ उठाया जाए – बढ़ते अमरीकी वर्चस्व से निपटने के लिए उसके विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना कहीं अधिक उचित रणनीति है। इसे ‘बैंडवैगन’ अथवा ‘जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजै’ की रणनीति कहते हैं।

2. वर्चस्व वाले देश से दूर रहना- देशों के सामने दूसरा विकल्प यह है कि वे वर्चस्व वाले देश से यथासंभव दूर-दूर रहें। चीन, रूस और यूरोपीय संघ सभी एक तरीके से अपने को अमेरिकी निगाह में चढ़ने से बचा रहे हैं।

3. राज्येतर संस्थाएँ अमरीकी वर्चस्व का प्रतिकार करने के लिए आगे आएँगी – कुछ लोग मानते हैं कि राज्येतर संस्थाएँ अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार के लिए आगे आएँगी अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती मिलेगी। यह चुनौती स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आन्दोलन और जनमत के आपसी मेल से प्रस्तुत होगी मीडिया का एक तबका, बुद्धिजीवी, कलाकार और लेखक आदि अमरीकी वर्चस्व के प्रतिरोध के लिए आगे आएँगे ये राज्येतर संस्थाएँ विश्वव्यापी नेटवर्क बना सकती हैं जिसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल होंगे और साथ मिलकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना तथा प्रतिरोध किया जा सकेगा।

प्रश्न 10.

9/11 के बाद अमेरिकी विदेश नीति में क्या परिवर्तन आए और इसका विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा?

अथवा

9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध पर एक लेख लिखिए।

उत्तर:

9/11 की घटना: 11 सितम्बर, 2001 को अमरीका पर एक आतंकवादी हमला हुआ इस आतंकवादी हमले के कारण अकेले अमरीका में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में भय का माहौल उत्पन्न हो गया। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध की अमरीकी मुहिम – ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम – अमरीका पर हुए इस आतंकवादी हमले की प्रतिक्रिया में अमरीका ने आतंकवादियों के खिलाफ कई देशों में मुहिम चलायी, उसे आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में जाना गया यह एक ऐसा अभियान था, जिसमें शक के आधार पर किसी के खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती थी।

अमरीका पर 9/11 के आक्रमण के लिए मुख्य रूप से अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को उत्तरदायी ठहराया गया। अमरीकी वर्चस्व या दादागिरी का विकास- आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध ‘ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम’ के तहत अमरीका की विदेश नीति में यह परिवर्तन आया कि अमेरिका ने अब न केवल ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’ की अवहेलना या उपेक्षा की, बल्कि देशों की ‘संप्रभुता’ की भी उपेक्षा की। यथा

- ‘ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम’ के तहत शक के आधार पर अमरीकी सरकार ने अनेक स्वतंत्र राष्ट्रों में गिरफ्तारियाँ कीं और जिन देशों में गिरफ्तारियाँ की गई थीं, उन देशों की सरकारों से पूछना भी जरूरी नहीं समझा।

- विभिन्न देशों से गिरफ्तार लोगों को अलग देशों के खुफिया जेलखानों में बंद कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों को भी इन बंदियों से मिलने तक नहीं दिया गया।

- विश्व का कोई भी देश अब अमरीकी दादागिरी को रोकने की स्थिति में नहीं रहा।

![]()

प्रश्न 11.

सोवियत संघ के विघटन के बाद उभरी अफगानिस्तान की समस्या पर एक लेख लिखिए।

उत्तर:

अफगानिस्तान संकट

1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। ऐसे में सोवियत संघ के सहारे अफगानिस्तान में शासन चलाने वाले शासक मोहम्मद नजीबुल्ला को सत्ताविहीन कर दिया गया। इस्लामिक जिहाद काउंसिल का गठन-अफगानिस्तान में शासन सम्बन्धी विभिन्न धड़ों की एकता के लिए 1992 में ‘इस्लामिक जिहाद काउन्सिल’ का गठन किया गया। अनेक प्रयासों के बावजूद यह शांति स्थापित करने में सफल रही। अफगानिस्तान में तालिबान संकट – 1995 में अमेरिका और पाकिस्तान के सहयोग से तालिबान ने उत्तरी तथा मध्य अफगानिस्तान के प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तालिबान को अमरीका तथा पाकिस्तान ने सशस्त्र इस्लामवादी बनाया था।

अमेरिका का तालिबान पर आक्रमण: 1999 में तालिबान अमरीका विरोधी संगठन के रूप में उभरा। अमेरिका ने तालिबान को चेतावनी दी कि वह अलकायदा को किसी प्रकार का सहयोग न करे, लेकिन अमरीका द्वारा दी गई सलाह व चेतावनी पर तालिबान ने कोई ध्यान नहीं दिया। परिणामस्वरूप 7 अक्टूबर, 2001 को अमरीका व उसके सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया तथा अफगानिस्तान में तालिबान शासन का पतन हो गया।

वैकल्पिक सरकार का गठन: अब अफगानिस्तान में वैकल्पिक सरकार के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और 22 दिसम्बर, 2001 को हामिद करजई के नेतृत्व में अफगानिस्तान में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। नई सरकार के सत्तासीन होने के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय सेना वहाँ तैनात कर दी गई।

प्रश्न 12.

‘खाड़ी युद्ध और अमरीकी हस्तक्षेप’ पर एक निबन्ध लिखिए।

उत्तर:

खाड़ी युद्ध की पृष्ठभूमि: 2-अगस्त, 1990 को इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर उस पर अपना कब्जा कर लिया। इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने यह घोषणा की कि वह कुवैत को किसी भी स्थिति में खाली नहीं करेगा। इराक की हठधर्मिता तथा इराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अमरीकी कार्यवाही – अमरीका ने इराक के विरुद्ध सीधी कार्यवाही न करके संयुक्त राष्ट्र संघ को माध्यम बनाया तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रायः सभी सदस्यों इराकी आक्रमण की निंदा की, उसके खिलाफ कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये तथा यह प्रस्ताव पारित किया कि यदि इराक 15 जनवरी, 1991 तक कुवैत से नहीं हटता है तो उसके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की जा सकती है।

खाड़ी युद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा इराक को दी गई समय-सीमा तक इराक ने कुवैत को खाली नहीं किया और बहुराष्ट्रीय सेना ने 17 जनवरी, 1991 को इराक पर आक्रमण कर दिया और देखते ही देखते इराक की सेनाएँ धराशायी हो गईं और कुवैत मुक्त हो गया। युद्ध की समाप्ति के पश्चात् भी इराक के खिलाफ लगाए प्रतिबंध जारी रहे ताकि इराक फिर से शस्त्रास्त्रों से लैस नहीं हो सके। खाड़ी युद्ध के निम्न प्रमुख प्रभाव हुए- खाड़ी युद्ध का प्रभाव

- खाड़ी युद्ध में अमरीकी सफलता के कारण विश्व में अमरीका का वर्चस्व कायम हुआ। उसे ही विश्व की एकमात्र महाशक्ति माना जाने लगा।

- खाड़ी के इस अमूल्य तेल उत्पादक क्षेत्र पर अमरीका का वर्चस्व स्थापित हो गया।

![]()

प्रश्न 13.

नई विश्व व्यवस्था क्या है? नई विश्व व्यवस्था में अमरीकी वर्चस्व का एहसास किन घटनाओं के बाद हो पाया?

उत्तर:

नई विश्व व्यवस्था:

सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एकध्रुवीय नई विश्व व्यवस्था कायम हुई है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एक सबसे शक्तिशाली ताकत के रूप में उभर गया है। सम्पूर्ण भूमण्डल में यह सैन्य व आर्थिक रूप से शक्तिशाली है। इसके अतिरिक्त सैन्य प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान तथा विकास सुविधाओं में इसका नेतृत्व है। अमरीकी वर्चस्व का एहसास – नई विश्व व्यवस्था में अमरीकी वर्चस्व का एहसास अग्र घटनाओं के बाद हो पाया।

1. प्रथम खाड़ी युद्ध”:

1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला कर उस पर कब्जा जमा लिया। इराक को समझाने-बुझाने की राजनयिक कोशिशों के असफल हो जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर बल प्रयोग की अनुमति दे दी। अमरीका के नेतृत्व में 34 देशों की फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इराक को कुवैत से हटने को मजबूर होना पड़ा। इस युद्ध में अमरीका ने लाभ कमाया।

2. यूगोस्लाविया पर नाटो की बमबारी: 1999 में यूगोस्लाविया पर अमरीकी नेतृत्व में नाटो ने दो माह तक बमबारी की। यूगोस्लाविया की सरकार गिर गयी और कोसाबो (यूगोस्लाविया के एक प्रान्त) पर नाटो की सेना काबिज हो गयी।

3. सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर बमबारी: 1999 में केन्या और तंजानिया में अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र की परवाह किये बिना सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा ठिकानों पर मिसाइलों से हमले किये।

4. आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी कार्यवाही: 9/11 की घटना के बाद अमेरिका ने अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान को निशाना बनाते हुए आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया।

5. इराक पर आक्रमण: 19 मार्च, 2003 को संयुक्त राष्ट्र को धत्ता बताते हुए इराक के तेल भंडारों पर नियंत्रण करने तथा इराक में मनपसन्द सरकार बनाने हेतु इराक पर आक्रमण कर दिया तथा उस पर नियंत्रण कर लिया।

प्रश्न 14.

अमेरिका के इराक आक्रमण के कारणों पर प्रकाश डालिये।

उत्तर:

अमेरिका के इराक आक्रमण के कारण 19. मार्च, 2003 को अमरीका ने ‘ऑपरेशन इराकी फ्रीडम’ के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। अमरीकी अगुवाई वाले ‘आकांक्षियों के महाजोट’ में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। अमेरिका के इराक आक्रमण के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे:

1. इराक को सामूहिक संहार के हथियारों को बनाने से रोकना: अमेरिका ने इराक पर आक्रमण करने के पीछे यह कारण बताया कि इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए इराक पर यह हमला किया। लेकिन इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले। इससे स्पष्ट होता है कि इराक पर अमेरिका के हमले के पीछे यह कारण नहीं था।

2. इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण करना: इराक पर अमेरिकी हमले का प्रमुख कारण था। इराक के तेल भंडारों पर अमेरिकी नियंत्रण स्थापित करना। इस हमले के पश्चात् खाड़ी के इस तेल उत्पादक देश पर अमरीकी वर्चस्व स्थापित हो गया।

3. इराक में कठपुतली सरकार कायम करना: इराक पर अमेरिकी आक्रमण का एक अन्य प्रमुख कारण था। इराक में अमरीका की मनपसंद सरकार कायम करना। सद्दाम हुसैन के रहते अमरीका वहाँ अपनी कठपुतली सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाया था। इस कारण उसका प्रमुख उद्देश्य था। इराक से सद्दाम हुसैन की सत्ता को समाप्त करना और इस उद्देश्य की पूर्ति उस पर आक्रमण कर तथा उसे समाप्त करके ही हो सकती थी।

4. अमरीकी राजनैतिक वर्चस्व का स्थापित करना: इराक पर अमरीकी आक्रमण का एक अन्य कारण था। इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता समाप्त कर, इराक पर अपना अधिकार जमाकर, विश्व में अपने वर्चस्व को स्थापित करना तथा यह दिखाना कि अब विश्व में उसका प्रतिरोध कोई भी शक्ति नहीं कर सकती।

प्रश्न 15.

इतिहास हमें वर्चस्व के बारे में क्या सिखाता है?

उत्तर:

शक्ति-संतुलन के तर्क को देखते हुए वर्चस्व की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक असामान्य परिघटना है। इसका कारण बड़ा सीधा-सादा है। विश्व – सरकार जैसी कोई चीज नहीं होती और ऐसे में हर देश को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। कभी-कभी अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में उसे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कम से कम उसका वजूद बना रहे। इस कारण, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न देश शक्ति संतुलन को लेकर बड़े सतर्क होते हैं और आमतौर पर वे किसी एक देश को इतना ताकतवर नहीं बनने देते कि बाकी के देशों के लिए भयंकर खतरा बन जाए।

सौ साल बीत चुके हैं। इस दौरान सिर्फ दो अवसर आए जब किसी एक देश ने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वही प्रबलता प्राप्त की जो आज अमरीका को हासिल है। यूरोप की राजनीति के संदर्भ में 1660 से 1713 तक फ्रांस का दबदबा था और यह वर्चस्व का पहला उदाहरण है। ब्रिटेन का वर्चस्व और समुद्री व्यापार के बूते कायम हुआ उसका साम्राज्य 1860 से 1910 तक बना रहा। यह वर्चस्व का दूसरा उदाहरण है। वर्चस्व अपने चरमोत्कर्ष के समय अजेय जान पड़ता है लेकिन यह हमेशा के लिए कायम नहीं रहता इसके ठीक विपरीत शक्ति-संतुलन की राजनीति वर्चस्वशील देश की ताकत को आने वाले समय में कम कर देती है।

1660 में लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांस अपराजेय था लेकिन 1713 तक इंग्लैण्ड, हैवसबर्ग, आस्ट्रिया और रूस फ्रांस की ताकत को चुनौती देने लगे। 1860 में विक्टोरियाई शासन का सूर्य अपने पूरे चरम पर था और ब्रिटिश साम्राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित लगता था। 1910 तक यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी, जापान और अमरीका ब्रिटेन की ताकत को ललकारने के लिए उठ खड़े हुए हैं। अब से 20 साल बाद एक और महाशक्ति या कहें कि शक्तिशाली देशों का गठबंधन उठ खड़ा हो सकता है क्योंकि तुलनात्मक रूप से देखें तो अमरीका की ताकत कमजोर पड़ रही है।